如何破解南方供暖"冰"局

| 2013-01-16 16:46? ?來源:新華時政 責任編輯:林洪熙 林洪熙 |

分享到:

|

核心提示:近來,據中央氣象臺資料,中國正在經歷28年來最冷的冬天。中國南方多省區低溫天氣持續,普遍缺乏供暖設施讓大家叫苦不迭。南方供暖問題再一次被公眾高度關注。南方到底該不該供暖,實行半個多世紀的“供暖線”該不該重新劃定,國家財力及能源供給能不能支撐南方集中供暖,怎么實施集中供暖?諸多問題經媒體拋出。從感情上講,支持南方供暖的人占據絕大多數,畢竟每一個寒冬總歸是讓人畏懼的,但客觀而言,要想實現南方供暖,又存在很多嚴峻的現實困境。或許,這個時候,我們要多想想,多論證,避免草率決策,因為它的確是一個大工程。如何尋求一個既能讓南方冬天不再冰冷,又能保障國家能源供應的妥當方式來破解這一困境,是當務之急。 南北供暖,一條線的距離

歷史成因一“線”分冷暖 華東師范大學資源與環境科學學院教授陳振樓介紹,1908年,中國地學會(現在的中國地理學會)首任會長張相文在《地文學》中,從自然地理分區角度,提出將秦嶺—淮河作為中國南北的分界線。 它是中國地理氣候的分界帶。秦嶺對冷熱空氣有阻擋作用,南方處于溫帶季風與亞熱帶季風氣候,冬天最低氣溫不低于-5℃,且低溫時間持續較短。 這條線的初衷,是為當地建筑和農作物種植做參考。 據主管城鎮供熱的住建部副部長仇保興介紹,上世紀50年代,“能源奇缺”背景下,周恩來提出以秦嶺、淮河為界,劃定北方集中供暖區。 這就是中國“南北供暖線”的來源。 “南北分界線”上看供暖之辯 “秦嶺淮河”一線定南北。在這個28年來最寒冷的冬天里,實行半個多世紀的國家“供暖線”成為焦點。淮河橫過的江蘇淮安市,連同所在的江蘇省,分處線之南北,卻一直是供暖政策里的“南方地區”。 “線”上的淮安:供暖交給市場 淮安橫貫南北分界線,是南北氣候的過渡地帶。淮河以南一月平均氣溫多在0℃以上,以北就稍微冷一些,越往北多是0℃以下。上世紀50年代,以秦嶺、淮河為界,劃定了北方集中供暖區。而正處分界線之上的淮安以及它所在的江蘇省,均不設集中供暖。在討論正酣的集中供暖話題上,有關部門和企業是糾結的:淮安這個中間地帶,說南不南,說北不北,只能交給市場去確定未來。 “線”北的徐州和連云港:補貼力度決定供暖覆蓋 蘇北的兩個最發達城市,徐州已于2010年起由市政府主導,下撥財政補貼推廣集中供暖,連云港同樣由市政府主導,推行集中供暖多年。記者獲悉,包括徐州和連云港在內的江蘇各地,均由市場企業提供集中供暖服務,推行成效的區別在于地方政府的補貼力度,以及市場的接受程度。 一個城市 三種溫度 1月9日,淮安市區的戶外氣溫為2攝氏度,在集中供暖為“可選項”的當下,記者帶著溫度計,進入三個不同供暖條件的家庭,體驗他們的過冬生活。 集中供暖戶(室溫:20℃):每年交3000多元暖氣費 浦東花園是淮安的高檔小區,居民樓里均設有供暖管道。敲開B06棟的王小姐家門,暖流撲面而來。王小姐2005年搬入此新居,當時的暖氣安裝費大概7000多元,“現在估計要10000多元”。120平方米的3室2廳里,共有6套暖氣片。“每年交3000多元暖氣費,價格可以承受,家里也很溫暖,最舒服的是浴室。”王小姐告訴記者,小區里有些人家也裝了暖氣片,但沒有開通,“每個人都有自己的選擇,消費觀念不一樣,有的人為了省錢,寧愿用空調。” 空調取暖戶(室溫:4℃):空調不能暖及浴室 再過幾天,就是范成泰在淮安出生后的第80個年頭。他退休前是淮安市水利局的副總工程師,也是淮安市“中國南北地理分界線標志園”倡議的發起人之一。范成泰的家有60平方米。老先生家的臥室床上是疊得整齊的被子,被褥下是一張電熱毯。床尾放著遠紅外取暖器,墻上掛著空調機。拉開窗簾,陽光直射入臥室,老先生告訴記者,今天有太陽,還暖和一點,可以不開取暖器。 老弱低保戶(室溫:2℃):去年用上電暖器 黃河南社區的低保戶有100多戶。1月9日下午,寒風陣陣,路邊的冰碴堆在一起,凝結成塊。在窄巷的一間平房里,記者見到劉從華,老太太渾身穿得渾圓,深紅色的毛線帽子下,是濃密的銀白色頭發。穿過不及1.8米的窄門,是70歲的劉從華10多平方米的家,外面是廚房和廁所,里間是臥室,一張大床上放著兩張褥子、兩床被子、兩個枕頭。床邊大桌上放著燒得橙紅的600瓦遠紅外取暖器。取暖器前,是她72歲的老伴――患有老年癡呆癥的徐維禮,除了上廁所和睡覺,他整天不離桌前半步。去年是兩老一輩子第一次用上電暖器――女兒離婚了,清理家電時拿給他們。 南方供暖,困境在哪里?

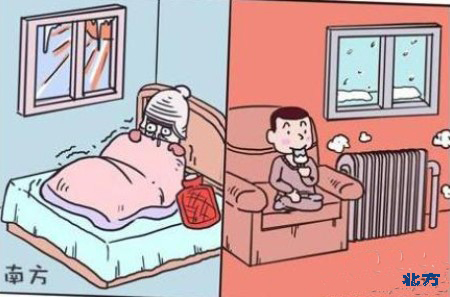

南北方民眾過冬形象圖 試水遇阻 集中供暖遇能源緊缺 南京、杭州、武漢、揚州、南通等長江沿線城市,過去幾年陸續施行部分小區集中供暖。武漢2006年啟動“冬暖夏涼”工程。2010年8月,《江蘇省節約能源條例(修訂草案)》提出:“縣級以上地方人民政府應當進行城市熱力規劃,推廣熱電聯產、集中供熱”。 不過,據媒體報道,武漢“冬暖夏涼”已三次爽約。這個冬天,原定于2012年12月1日供暖的一些小區,直到12月中旬才開始供暖。據負責供熱的武漢德威熱力公司項目經理凱華介紹,供暖延遲,是卡在了能源環節。武昌電廠因天然氣供應短缺未能履約,后來由煤炭發電的青山電廠代為供熱。凱華介紹,中石油、中石化近期調配至武漢的天然氣每日僅300萬立方米,缺口上百萬立方米,為保居民用氣,只得大幅壓縮熱電廠供氣量,電廠也就無熱可供。 武漢市發改委主任吳清介紹,武漢非冬季每天用掉230萬立方米天然氣,進入冬天,每天劇增200萬立方米。若是全城200多萬戶家庭都集中供暖,增加的天然氣用量是一個龐大的數字。 遭遇能源瓶頸,武漢并非孤例。國家發改委的楊利民介紹,根據他到南京、合肥等城市考察,部分小區暖氣管道都鋪設好了,但供應問題還沒有解決。 ? 能耗難題 南方建筑不宜集中供暖? 2012年3月,住建部副部長仇保興曾公開表態,不能把集中供熱盲目照搬到秦嶺淮河以南,不然對能源消耗是個巨大威脅。1月11日,清華大學教授江億認為,如果南方復制北方集中供暖模式,中國的可持續發展將面臨巨大挑戰。去年,江億的課題組完成了“中國建筑節能的技術路線圖研究”項目,研究結果為中國建筑總能耗畫了一條“紅線”:不能逾越10億噸標準煤。 2012年,中國建筑用能總量已超7億噸標準煤,預計到2020年,全國城鎮化人口將從目前的6.7億增加到10億,而每年新增建筑面積約在10億至20億平方米。他提供給新京報記者的數據,我國南方地區城鎮需要供暖的住宅約70億平米,如果全采用集中供熱,與目前比較,每年能耗要增加5000萬噸標煤。 另外,南方建筑特點被認為不利于保溫,將帶來更大能耗。1月10日,中城科綠色建材研究院葉利榮介紹,北方墻體磚層厚度一般為37厘米,俗稱“三層磚”;南方墻體厚度一般為24厘米,俗稱“兩層磚”,保暖性能更差。 同時,專家們認為,南方冬季短,投資巨大的集中供熱設施將大部分時間空閑。 建設成本 經濟投入難以承受? 能源供給的限制之外,經濟投入巨大,也是南方集中供暖被反對的焦點。 國家發改委楊利民介紹,現在普遍觀點,南方集中供暖涉及一大筆基礎投入,對一些經濟基礎不太好的地區,會帶來不小壓力。地方政府、用戶承受上會有問題。有業內人士認為,要適應集中供暖,南方必須進行大規模熱源、輸送管道建設,以及房屋改造。其工程量將不亞于西氣東輸、南水北調。 武漢大學社會發展研究所所長羅教講指出,很多南方城市樓盤建造時并無集中供暖方面設計,如進行樓盤改造,成本極高。南方集中供暖的支持者們則認為,政府應當對該項目提供類似北方的財政補貼。張曉梅曾在提案中呼吁,由國家、省兩級投入建設資金,并將供暖補貼納入財政預算。 南方供暖,怎么才能可行?

南方圖景:分散式采暖與新能源 楊利民認為,南方得采用適合南方特點的分布式采暖。 據統計,武漢目前以熱電廠為熱源的集中供熱為主,另有部分燃氣空調、地源熱泵供熱,還有約6萬戶居民安裝了分戶式采暖系統。據報道,在南通一些小區,采用了污水源熱泵(以城市污水作為冷熱源的一項制冷制暖新技術),或地源熱泵(利用地球所儲藏的太陽能資源作為冷熱源進行能量轉換的能源技術)集中供暖。 江億認為,南方冬季溫度不是很低,非常適合采用各類熱泵技術供暖,這些技術適合分戶或分棟的分散供暖方式。他認為,這一方面節省能源,他稱,分散供暖,每平方米每冬季只需5公斤標準煤,是大規模集中供暖所耗能源的一半。另外用戶經濟負擔也更節省,以100平米住宅為例,采用空調熱泵方式,每冬季約需600元;燃氣壁掛爐,每冬天1000元;集中供熱,每冬季1500元。 中國合同能源管理網總裁蕭評,看好新能源的應用。“你能想象,一棟建筑的玻璃幕墻可以建筑提供電力和保暖嗎?”江億說,北方集中供暖本身存在較大沉疴。根據大量實測,北方集中供暖導致的“過量供熱”造成相當于總供熱量15%—30%的熱損失。 在北方,早在十年前就啟動了“供熱改革”,實行供熱量可調節,把按面積收費改為按供熱量收。但由于技術、體制、機制諸多原因,“熱改”成了“比房改還困難的改革”。蕭評樂觀估計,也許再過10年,南方的冬季采暖效果將超過北方,到時候,北方興許會反過來向南方學習。 南方供暖,不妨從新建小區試起 近日,大范圍雨雪天氣襲擊貴州、湖南、廣西、江西等地,“南方要不要送溫暖”成為網上網下關注的熱點。“如人飲水,冷暖自知”,是捍衛傳統供暖“紅線”,還是推動供暖“福利”南下,一時難有定論。身處南方的記者覺得,不妨先從新建小區試起,讓各方從實踐中得出結論。 集中供暖作為一種大規模、系統化的公共服務,涉及規劃、技術、人才等方方面面,南方地區原來城市規劃建設中沒有考慮集中采暖設施建設,實施供暖的工程投資相較北方而言要大得多。此外,一些專家擔憂,供暖還可能涉及我國能源“紅線”,不應倉促上馬。 專家對于集中供暖的謹慎,對有關部門而言,也是一種善意的提醒。但是,面對民眾的供暖呼聲,也不能“聽之任之”。所以,可考慮鼓勵在一些新建小區,利用地熱、天然氣、熱電聯產等多元化熱源,通過分散式集中供熱,試水“南方供暖”。 相比北方的大面積集中供暖,新建小區內的分散式集中供暖所需能耗較小,同時,這種企業運作的供暖方式,不會給公共財政增加負擔。如果集中供暖效果理想,政府部門可在此基礎上給予支持,為下一步開展區域性集中供暖創造條件。 南方集中供暖:讓數據說話 這注定是一個復雜而棘手的事,它不是一兩位專家提些建議、有關部門出臺幾條舉措,很快就能落實見效的。這里面有待論證的東西很多。它不僅會直接影響小半個中國、千萬百姓的利益,甚至會間接影響全國百姓的利益。所以,需要周密、嚴格論證。在充分論證、聽取多方意見之前,別急著拍板,避免草率決策、漏洞百出、貽笑大方的尷尬與遺憾。 在尚未論證清楚、賬目還沒算明白之前,先別急著下結論。這么一件大事,慎重從事并不是推卸責任。同時,慎重并不意味著就可以拖延。現實中,南方部分“非富即貴”小區已然在享受集中供暖的愜意,這樣的新聞報道出來后,可能會讓公眾多了一層“貧富有別、冷暖不同”的公平焦慮。因此,加快試點,論證過程放在桌面上討論,讓百姓知情建言獻策,我們后面的路才會走得更順暢。 ?

南方供暖需仔細算賬 最佳路徑是因地制宜 新年伊始,寒冷冰凍天氣席卷我國南方,南方實現集中供暖成為社會廣泛關注的熱點話題。其實,隨著南方迎來新一輪大范圍雨雪,關于南方應不應該供暖異議已經不大,關鍵是如何供暖。需要算算經濟賬、資源賬和民生賬,探一探南方實現供暖的最佳路徑。 王玨林指出,現在南方實行集中供暖還存在三大難題。一是經濟問題,比如補貼難,集中供暖帶有惠民性質,對于南方的地方政府而言,這是一筆不小的開支;二是資源緊張,現在南方的電力、北方的燃煤都比較緊張,全國都實行集中供暖將會讓資源更加緊張;三是設施問題,集中供暖需要大面積的設施建設,對于南方既有建筑而言,還沒有供暖配套,這是一項龐大的改造工程。 |

相關閱讀:

- [ 01-14]北京萬戶居民恢復供暖 事故因供熱管道腐蝕所致

- [ 01-09]杭州男子花3天自制供暖系統 每月花費兩百元

- [ 01-09]長沙部分政府機關住宅小區10年前已集中供暖

- [ 01-08]上海部分小區探索集中供暖 市民嫌貴

- [ 01-08]大連一鍋爐房私自“錯時供暖”凍壞學校師生

- [ 01-08]武漢發改委:3年之后1成武漢人可享集中供暖

- [ 01-08]武漢發改委:3年后超百萬名市民可享受集中供暖

- [ 01-07]28年最低溫引發爭議:供暖“福利”該不該南下?

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

9dec4a0a-af2a-444a-b71a-4d4e26ecefb9.jpg)

6a021623-d855-40a7-9bf8-08aaf5b66ab0.jpg)

a5de7127-e69e-478c-81e7-3e61224028e2.jpg)