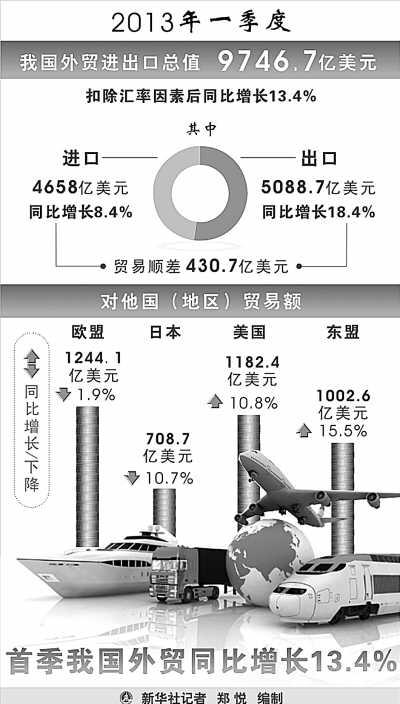

一季度外貿開局良好 產業升級發生積極變化

| 2013-04-11 10:17? 成 慧?來源:人民日報 責任編輯:林洪熙 林洪熙 |

分享到:

|

一季度我國外貿進出口總值達6.12萬億元,增長13.4% 外貿反彈 產業升級發生積極變化(讀數·發現經濟運行的軌跡) 本報記者 成 慧 4月10日,海關總署在國新辦新聞發布會上對外公布我國一季度外貿情況。海關總署新聞發言人、綜合統計司司長鄭躍聲表示,今年一季度,我國對外貿易延續了去年第四季度以來反彈回升的勢頭,繼續保持穩定增長。 外貿開局良好 今年第一季度,我國外貿進出口總值6.12萬億元人民幣,折合9746.7億美元,扣除匯率因素同比增長13.4%。其中出口3.2萬億元人民幣,折合5088.7億美元,增長18.4%;進口2.92萬億元人民幣,折合4658億美元,增長8.4%;貿易順差2705億元人民幣,折合430.7億美元。 具體來看,一般貿易進出口4863億美元,加工貿易進出口3230.2億美元,分別增長7.4%和6%。其中一般貿易出口增長16.6%,加工貿易出口增長3.9%。“產業鏈條較長的一般貿易增速明顯快于加工貿易,表明我國出口企業產業升級發生積極變化。”鄭躍聲說。 在與主要貿易伙伴雙邊貿易中,我國與美國、東盟雙邊貿易分別增長10.8%和15.5%,與歐盟、日本雙邊貿易分別下降1.9%和10.7%。此外,我國內地和香港雙邊貿易總值為1098.8億美元,增長71.2%。 從海關數據看,廣東、江蘇、上海等7省市進出口值合計占我國進出口總值的80.6%,中西部地區外貿出口也保持了較快增長。 “另一個特點是,私營企業進出口增長較快,增速達53.1%,高出外貿總體增速39.7個百分點,占到我國外貿總值的32%。”鄭躍聲說。此外,一季度我國機電產品和傳統勞動密集型產品出口穩定增長,部分能源和資源性產品進口量有所減少。 外貿形勢好轉得益于三大因素 今年一季度,我國外貿進出口值同比增長13.4%,遠高于去年全年外貿6.2%的增長水平。對此,鄭躍聲認為外貿形勢好轉主要受三大因素影響: 首先,我國對外貿易進出口政策環境在不斷優化。去年以來,我國出臺了多項穩定外貿發展的措施,并積極引導外資由低端制造業向高新技術領域轉移,進一步提高了利用外資的質量。“目前,這些政策措施的積極效應開始釋放,這是我國今年一季度外貿穩定增長的一個重要因素。”鄭躍聲說。 第二,國民經濟發展向好的態勢基本確立。2012年第四季度國家發改委批復了總額約7萬億元的投資項目,重點涉及軌道交通、公路、機場等基建項目建設,經濟呈現企穩回升態勢。今年3月份,我國制造業采購經理人指數PMI為50.9,連續6個月保持在50以上,經濟向好跡象較為明顯,為進一步擴大進口提供了良好的市場環境。 第三,從微觀角度上看,出口企業的信心在增強。當前我國出口的綜合優勢仍然存在,勞動生產率的不斷提高,部分抵消了勞動力成本上漲壓力。從中西部地區來看,貿易投資環境在進一步改善,吸引投資和產業轉移的能力在加強。“根據我們對近2000家外貿出口企業的問卷調查顯示,今年3月份我國出口經理人指數為38.2,連續第四個月環比提升,我國外貿出口形勢有望繼續好轉。” 外貿環境依然復雜 盡管我國對外貿易發展的積極因素不少,但與此同時,全球經濟復蘇的動力仍然不足,我國進出口還面臨哪些挑戰?外貿增長目標能否實現? 鄭躍聲分析,我國外貿面臨的外部環境依然復雜,主要表現在四個方面:一是主要發達市場需求實現根本好轉的可能性不大,全球貿易增長的動力仍然不足;二是國內企業經營成本依然較高。勞動力價格上漲、人民幣升值以及融資難度加大等因素,使我國的外貿企業,特別是中小企業經營成本在高位運行;三是周邊國家國際競爭力在提升,擠占了我國部分產品在發達市場的份額,在日本和歐盟市場表現得更為明顯;四是我國的貿易環境日趨復雜。我國已經連續17年成為在全球遭受貿易摩擦最多的國家。同時,國際貿易保護主義不斷升級,一些國家用限制性手段控制高新技術產品或資源性產品出口,對我國進一步擴大進口也帶來一定影響。 “2013年我國的外貿進出口總值將較2012年略有回升。”鄭躍聲認為,在當前國際國內宏觀經濟環境下,綜合考慮今年我國進出口有利和不利因素,有信心實現8%的外貿增長目標。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

2bdba1ef-907f-4e43-9821-9a1f42006311.jpg)

354d9915-15e9-400f-9fd3-377c82bc4a28.jpg)

0d153859-bf45-4859-a6f4-9d7580f9af53.jpg)