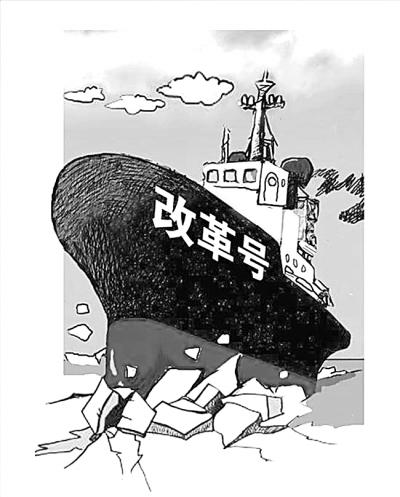

專家:釋放改革紅利要繼續允許“摸著石頭過河”

www.fjnet.cn?2013-06-14 08:39? 慕海平 張占斌?來源:光明日報 我來說兩句

緣起 中國的改革,已走過了30多年波瀾壯闊的風雨歷程,釋放了巨大的改革紅利,深刻地改變了中國,也深刻地影響了世界。當前,我國改革開放和現代化建設事業正處于關鍵時期,改革已經進入深水區和攻堅階段。改革的任務不但沒有減輕反而更加艱巨和復雜,改革的要求不僅不能放松反而更加緊迫。面對改革發展的新形勢、新問題和新要求,正確認識、把握和回答什么是改革紅利、為什么要強調釋放改革紅利、如何進一步釋放改革紅利等問題,對于堅定信心,凝聚共識,有力地推進改革,更好地促進經濟社會持續健康發展,具有重大意義。 什么是改革紅利 我國經濟之所以長期快速發展,關鍵是因為我們實行了以社會主義市場經濟為導向的經濟體制改革,發揮了我國的比較優勢,優化了資源配置,在經濟全球化的一定時期提高了參與國際分工的競爭力。我國有巨大的人口規模和城鄉大量富裕勞動力,有低價格、比較豐富的土地和自然資源以及較高的儲蓄率和投資率,加之有相對較低的資金利用成本,使經濟發展享有了“人口紅利”、“資源紅利”和“儲蓄紅利”。綜合比較就會發現,這些潛在比較優勢在改革開放之前就已具備,但當時帶來的經濟社會發展卻非常有限。事實上,正是因為我國改革事業30多年的奮力推進,使得原有的生產要素資源得到重新組合和優化配置,廣大人民的積極性、創造性和主動性得到極大發揮,發展潛力得到釋放,才有可能創造改革發展的“中國奇跡”。 回顧我國改革開放的歷史進程,人還是那些人,地還是那塊地,但通過改革破除了制約生產要素優化配置和生產力發展的體制機制,帶來了生產力的解放、生產效率的提高和物質財富的增長,這正是我們所講的“改革紅利”。 紅利,原本指的是股份公司在進行利潤分配時,由股東所獲得的超過股息的那部分利潤,實際上就是通過“投資”而獲得的利潤“回報”。推而廣之,由投入帶來的發展可以被稱之為發展紅利。發展總是依賴于一定的制度條件的,但制度會帶來交易成本,好的制度可以降低交易成本,壞的制度則會增加交易成本。改革就是對制度的一種調整和改進,是好制度取代壞制度而降低交易成本的過程,這可以說是“制度紅利”。在此基礎上,就容易理解什么是“改革紅利”了。制度和體制機制的變革創新就是一種“投資”,這種“投資”我們稱之為“改革”,通過這種“投資”方式所取得的特殊“利潤”——改革成果,即為改革紅利。換句話說,改革紅利就是通過制度創新,降低交易成本,創造發展優勢,提高發展效率,進而帶來超過原來資源配置方式下所能獲得的增量收益和回報。“改革紅利”應該是制度紅利和新增發展紅利的疊加,是制度變化之后而獲得的“多出來”的那部分物質財富和有益成果,實質是由于生產要素重新組合和優化配置提高了效率和生產力。 如果將“物質財富”和“有益成果”的概念抽象化、一般化為“價值”形態,并按照馬克思的邏輯思維方法,則可以將“改革紅利”稱之為“盈余價值”,“盈余”即為“多出來”之意,即“改革紅利”是通過改革的途徑使得現有要素資源進行重新組合和優化配置,而獲得的“多出來”的那部分產出價值。西方經濟學在闡釋全要素生產率理論時也使用了大致相同的方法,也就是除去要素數量投入帶來的經濟增長之外,剩余部分則是由技術進步、制度創新和要素質量提高帶來的“贏余”或“多出來”的部分,被稱為“全要素生產率”。在這種意義上講,通過改革體制機制,獲得超過在原來資源配置方式下財富產出的那部分價值形態,即為改革紅利。 從“改革紅利”的定義和本質來看,“改革紅利”的內涵至少應當包含三層含義。第一層,通過體制機制變革和創新,降低制度交易成本,是創造改革紅利的前提;第二層,通過要素資源重新組合和優化配置,使制度紅利進一步轉變為發展紅利,是創造改革紅利的支撐;第三層,創造改革紅利離不開公平公正地分配改革紅利,只有做到共同創造和共同分享,才能為持續釋放改革紅利提供保障。 |

- 心情版

- 請選擇您看到這篇新聞時的心情

- 查看心情排行>>

- [ 12-01]我國前30年改革紅利正消失 改革可獲8%經濟增長