手機奴群體不斷壯大 專家稱應拒絕“精神強奸”

www.fjnet.cn?2013-08-10 10:46? 趙琬微?來源:半月談 我來說兩句

|

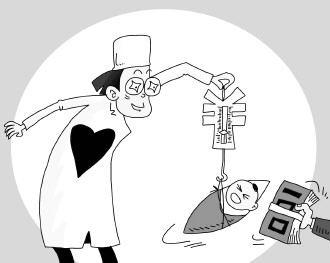

“世界上最遠的距離,是我在你面前,而你在低頭看手機。”這句網友的笑談,無疑將現實生活中一個龐大而容易忽視的群體——“手機奴”,形容得惟妙惟肖。當科技日趨進步、手機日漸強大時,我們似乎在不知不覺中遭受裹挾,又在眨眼間心甘情愿地追逐更強大的“愛瘋”、“炫酷APP”和一波又一波時尚得令人眼花繚亂的“電子小保姆”。人們不禁要問:手機的發達已無孔不入,究竟是讓我們更幸福,還是更悲哀? 欲罷不能:“手機比媽還親” 對于隨身攜帶兩部智能手機的北京白領趙詩意來說,生活離不開手機,早已不是什么新鮮事。“就好像眨眼一樣成為自然的生理反應,每隔一段時間就必須看看手機,否則心里不踏實。” 全球最大傳播集團WPP公布的一項網絡調查顯示,許多中國人自清晨至深夜一天都有手機相伴。 在互聯網上,關于“手機依賴癥”的帖子受到大批網友的追捧:“手機依賴癥”的幾大表現,你中招了嗎?其中包括“手機叫你起床,手機哄你睡覺”、“朋友聚會吃飯先拍照,然后各看各手機”、“忘帶手機如同丟了魂兒”等現象。在超過5000條的跟帖與評論中,一些網友不僅表示自己“全部中槍”,還增加了“手機里有秘密怕人看見”“鈴聲幻聽”等新的癥狀。 地鐵里、餐廳中、家庭聚會上,低頭玩手機已成為一道“見怪不怪”的風景。網友“心行走在路上”說:“我上班玩手機,下班還玩,睡覺前也要玩,反正就是機不離手,感覺比媽還親了。雖然也很希望擺脫對科技產品的依賴,但早已經欲罷不能。” 隱形殺手:“迷失”滲透下一代 為了幫助手機依賴癥患者“戒斷”手機,全球電子商務網站ebay曾邀請了數名應用狂熱者進行了“脫離手機應用”的實驗。實驗發現,有1/3的人難以熬過4天,甚至有人說“戒斷”手機就好像戒煙一樣困難。大部分受訪者表示,在日常生活中,由于購物、工作、閱讀新聞需要手機,如果沒有就會感到“迷失”。 當手機成為生活中“最好的朋友”,它潛藏著的很多不利于身心健康的危險因素往往被人們忽視。從人們常說的電波輻射到對視力的影響,乃至不良使用造成的電池“爆炸”,手機成為人們熟悉而又大意的“隱形殺手”。 中山大學中山眼科中心近弱視防控醫師盧金華從事了12年驗光工作,親身感受到青少年近視的發病率的增加。“每年遞增速度至少在10%以上,并且低齡化的發展速度太可怕了。”盧金華說。 中日友好醫院神經內科醫生李旭東說,對于自制力差的兒童來說,智能手機中豐富的游戲、音樂、聊天等娛樂功能的“誘惑”難以抵御,不僅使得視力受到影響,也會妨礙孩子與同齡人交往,造成一定性格障礙。過度沉迷于電子產品,會對右腦的利用有不利影響。而人的右腦與視空間的能力比如美術、視聽等能力密切相關,因此長期使用電子產品對于處理人際關系等會造成障礙。 心靈脫孤:拒絕科技對人性的“精神強奸” “獨自一個人的時候,沒了手機會覺得特孤獨特無助。”在大連工作的80后白領劉福強是一名擁有多部蘋果手機的“果粉”。他認為,手機是目前最好、最方便的溝通工具之一。尤其是蘋果和三星系列,帶給全世界轟動一時的娛樂效應,也帶給人們無法抗拒的誘惑感和擁有它的自豪感。 所以,就好比小孩看到了新奇玩具,一種極度的期待感油然而生……不可否認,蘋果手機已經成為年輕人追求時尚不可或缺的必備品了,也可以理解成戀物癖而不能自拔。 手機為人們打造了一個愜意的心理空間,在這個“氣泡”里享受著多媒體、圖片、商務等具有時代特征的溝通娛樂平臺。從表面上看,它讓我們在任何時間、地點都能與外界連接,但是心理上的孤獨卻不斷增加。手機讓每個人社交范圍擴大,但在上千人的通訊錄里卻找不到一個能談心的人。 中國傳媒大學新媒體研究專家張洪生認為,社交媒體的黏性和慣性到達臨界值后,便容易形成網絡和手機依賴癥,一旦形成癮便會影響正常的人際交往。他建議,感覺自己過度依賴社交網絡的人首先要嚴格控制自己的上網和玩手機的時間,找到適合自己的情感宣泄方式。 專家認為,從社會心理學角度看,手機依賴的實質是對信息的依賴,其深層次的問題則是以手機為代表的信息科技對人類的異化。面對這種“精神強奸”,一方面,人們身不由己地要讓自己跟上時代節奏,否則會產生被社會拋棄的感覺;另一方面,人們又自愿享受起新科技帶來的愉悅。因此,要擺脫手機依賴癥,就要盡量回歸到現實生活中,與現實生活中的朋友交往,避免被網絡奴役化。(記者 趙琬微) |

- 心情版

- 請選擇您看到這篇新聞時的心情

- 查看心情排行>>