玉樹3年重建:為新生活新希望奠基

www.fjnet.cn?2013-11-03 21:09? 吳光于?來源:新華網 我來說兩句

(今日關注·玉樹重建竣工)3年重建:為新生活新希望奠基

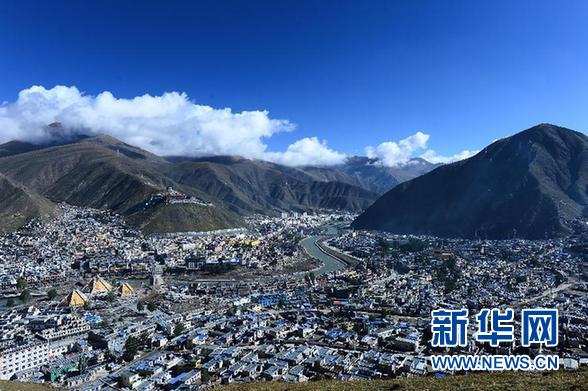

俯瞰玉樹市新貌(9月22日攝)。經民政部批復,2010年曾遭受7.1級強烈地震的青海省玉樹藏族自治州玉樹縣于近日撤縣設市,成為中國最年輕城市。新成立的玉樹市行政區域面積1.57萬平方公里,人口約12萬人,其中93%為藏族。新華社記者 張宏祥 攝 新華網青海玉樹11月3日電(記者吳光于)“4·14”玉樹地震后的3年多時間里,索南措姆家新添了一兒一女,雖然地震中罹難的女兒仍是她心中的痛,但新生命的降臨讓她“重新活了過來”。 與她重新享受再為人母的喜悅一樣,她的家鄉也迎來了新生。經過3年多艱苦卓絕的重建,如同鳳凰涅槃,新玉樹有了更挺拔的姿態,更美麗的容顏。 新城市:超高海拔重建書寫奇跡 平均海拔4000米,全年有效施工期不足半年,含氧量僅為平原的60%……正如青海省委書記駱惠寧所說,玉樹重建是迄今為止人類在高海拔地區開展的最大規模的重建,時間緊、任務重,難度前所未有。 從2010年7月到2013年10月,來自北京、遼寧、中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國電建,以及青海省內4個地區和11家援建企業的10萬援建大軍在此進行了一千多個日夜的艱苦鏖戰,納入國家重建規劃的1248個重建項目全部開工,完工99%,3年累計完成投資444.36億元。 漫步在結古鎮的大道上,東面的格薩爾廣場上英雄銅像熠熠生輝,西面的玉樹州博物館氣勢恢宏,東邊的康巴藝術中心精美絕倫。一路向南,巴曲河清水潺潺,地震遺址在藍天下靜默無言。 沿著扎曲河向西,康巴風情商街、紅衛路濱水商區、當代國際旅游接待區、唐蕃古道商貿街無疑是最吸引眼球的片區,精美的雕梁畫棟、艷麗的彩繪處處透露著濃郁的民族風情。 一遍遍撫摸著雕工精美的門框,堅守玉樹3年多的中國電建玉樹重建現場指揮部第一工區的康明、張玉娟夫婦感慨萬千:“3年的辛勞換來如今的成果,吃再多的苦也值得。” 坐在八一職業技術學校的教室里,震后轉移異鄉求學兩年的索南旺蘇興奮不已:“那么多先進的設備以前在電視里都沒見過!” 城外的甘達村,女主人秋吉措毛把新居內的爐灶擦拭了一遍又一遍:“這樣的房子,祖祖輩輩沒有住上過……”

玉樹藏族自治州玉樹市紅旗小學學生在新校園內玩耍(9月26日攝)。 新華社記者 張宏祥 攝 新生活:跨越20年目標實現 新玉樹的地圖在人們面前徐徐展開。3年多的重建,無數的新事物在此誕生,人們的新生活也由此開啟。 坐在出租車里,行進在四縱十五橫的公路上,每個路口設置的紅綠燈、公交專用道、違章攝像頭都讓司機扎西然丁感到“進了大城市”。 公交車、大型超市、電影院、室內游泳池、社區居委會、物業公司……越來越多的新玩意涌入這個高原小城,“現在我們是真正的城里人了”。開小賣部的白瑪加措說。 這個冬天,家住勝利路商住組團的才仁永吉再也不用燒牛糞,家里的暖氣片將使120平方米的房子成為溫暖的家。據了解,今年玉樹將有7000多戶群眾享受集中供暖服務。包括學校、醫院、銀行等城市公共建筑在內的140多萬平方米的建筑物也將采用集中供暖。 走進位于西杭建設小區的新天地青少年活動中心,老師們正手把手地教著小朋友們舞蹈的基本動作。中心開設的科目有跆拳道、拉丁舞、少兒舞蹈、街舞、美術、聲樂等,剛開課不到一月已經吸引了30多個學生。 在玉樹州人民醫院,先進的核磁共振設備已經為3500多名患者進行過檢查。“過去要走800多公里到西寧才能看的病現在家門口就能看了。”68歲的老人桑周扎西說。 新發展:玉樹“中國夢”揚帆起航 災后重建全面收官,結古鎮西杭建委會管轄區域內的居民紛紛從過去的小院落搬進了樓房,建委會黨工委書記馬福良卻有點擔憂:“生活硬件的提高伴隨的是老百姓生活成本的增加,物業費、取暖費、自來水……樣樣都得花錢。” “玉樹必須完善自身的造血功能,才能真正實現建設高原生態型商貿文化旅游城市的目標。”玉樹州委書記文國棟說。 目前,玉樹7個獨立商業區和兩河景觀帶商業區已基本建成,9個旅游產業重建項目大部分完成,以結古鎮旅游服務區和唐蕃古道旅游帶、高原濕地草原旅游帶、康巴民俗風情旅游帶、宗教文化旅游帶為主要內容的“一區四帶”旅游產業發展格局基本形成。 濱河特色餐飲一條街、民族服飾加工銷售一條街、民族工藝和佛教用品加工銷售一條街、食品批發零售商城等特色街和專業街已建成運行……一系列的規劃為新城的發展提供了產業支撐,也為居民創業增收創造了條件。 在囊謙縣毛莊鄉,坐落在群山中的寧靜小城在經歷重建煥然一新后,12名習慣于操持家務的藏族婦女走出家門,開始了自己的創業生活。今年7月,她們在43歲的白瑪成措的組織下,成立了毛莊鄉藏族民間手工藝婦女生產合作社。 走進她們的工作間,四壁墻上陳列的手工藝品令人目不暇接:有為賽馬準備的馬鞍、馬籠頭、韁繩、馬頸環、馬鞭子,也有專門在擠奶時使用的絆腳繩,放牧時用的甩石帶,還有牧區多年不見的傳統白色羊毛氈帽和披肩。 “越傳統的東西越招人喜歡。”白瑪成措說,“即便不使用,作為工藝品也有大市場。”她告訴記者,合作社成立3個月來,已經收到了10萬元的訂單。 “靠自己的雙手掙錢,雖然辛苦,但心里的快樂是從來沒有的。我還想到外面的世界去看看,去拉薩,去成都,把我們的手工藝品賣到很遠很遠的地方去。”合作社里的編織能手才文卓瑪心里裝滿了對新生活的期盼。 |

- 心情版

- 請選擇您看到這篇新聞時的心情

- 查看心情排行>>

- [ 09-23]玉樹雜多災后三年重建收官 高海拔草原現新城

- [ 08-30]20萬人受益 玉樹災后心理援助圓滿收官

- [ 08-07]六上高原,寶馬“玉樹關愛”不斷延續

- [ 08-01]莫少聰重回“第二故鄉”玉樹 連續三年捐贈物資

- [ 07-29]9名青海玉樹受資助學子訪浙 感恩僑界助圓大學夢

- [ 05-10]青海玉樹災后重建項目檢查 230條問題需整改

- [ 05-10]玉樹近百億元捐贈資金全部對接至重建項目

- [ 04-25]"救32人搜救犬犧牲"被指烏龍消息 多次災難中出現