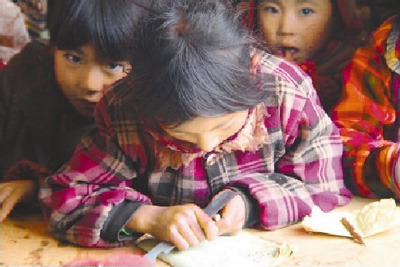

在村小的教室里,吉覺阿呷幫低年級學生削鉛筆。記者 張文攝

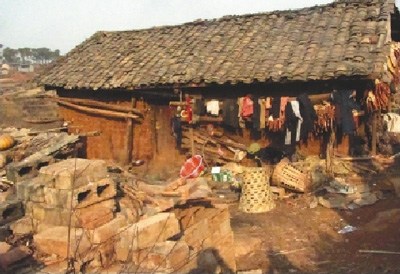

吉覺阿呷的家。記者 張文攝 “打工跟在家不一樣嗎?都是做事” 門外的大風不時地裹挾著黃沙呼嘯而過,吉覺阿呷(化名)仔細地將上衣最上面的紐扣扣好,然后便背著背簍出了門。 回到村里已近一周,跟出去打工前相比,仿佛什么事都沒發生過一樣。“在家哪一天不是這個樣子,喂豬、洗衣服、生火做飯、背起背簍去找柴。”吉覺阿呷自顧自抱怨著,突然問記者:“在外頭打工跟在家哪里不一樣?都是做事。” 十幾天前,因被懷疑是童工,吉覺阿呷和72名彝族同伴被大巴車從深圳送回涼山。 吉覺阿呷今年14歲,在家里的4個孩子中排行第二,常年在外打工的父親在去年6月便去了廣東,一起出去的還有16歲的姐姐。 吉覺阿呷告訴記者,她是去年11月后才出去的,但沒想到剛在深圳工作幾天,1月2日就被送回了村里。她有些想不明白為什么會被送回來,“過了新年我就出去掙錢了,反正有媽媽看著兩個弟弟。想不到這么快被送回來。” 有村民告訴記者,彝族新年是在每年陽歷的11月中下旬,新年結束后輟學在家的孩子就會陸續出去打工掙錢。小學沒畢業就輟學的吉覺阿呷算是打工的孩子里比較“有經驗”的,她告訴記者,深圳的很多工廠她都待過,“繞線、裝箱、打包,我都會!老板說我能干呢!”她的語調中透著幾分自豪。 吉覺阿呷的母親馬卡阿莎介紹,“老板”指的是帶孩子們出去打工的工頭,據說是鄰鄉的,名字叫克巴。“每當克巴來找工人,娃們都很樂意跟他走。”馬卡阿莎說,村里好幾個孩子每年都跟克巴外出打工。 為什么不念書?馬卡阿莎的回答很簡單:“念書費錢,女娃兒認幾個漢字能說點漢話就行了。” 她跟記者算了一筆賬:國家免了學費,但每學期起碼一兩百元的雜費,到村小走山路起碼要一個半小時,如果念寄宿制的中心校,即使住宿免費,每個月也需要一百元左右的生活費。“4個一起念書,家里確實供不起,不如讓兩個女娃給家里幫幫忙。”馬卡阿莎說。 |

相關閱讀:

- [ 01-09]解救童工應讓他們從工廠回歸校園

- [ 01-09]賀少成:童工打工能吃肉和官員晚餐1.5萬

- [ 01-07]深圳“童工”困局待解:貧窮會不會驅使再返

- [ 01-07]深圳工廠涉用童工:工作12個小時工資僅2000元

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

網絡出版服務許可證 (署)網出證(閩)字第018號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327

9dec4a0a-af2a-444a-b71a-4d4e26ecefb9.jpg)

6a021623-d855-40a7-9bf8-08aaf5b66ab0.jpg)

a5de7127-e69e-478c-81e7-3e61224028e2.jpg)