8月1日,海內外各界人士齊聚遼寧紀念中日甲午戰爭爆發120周年。 新華社記者 潘昱龍攝

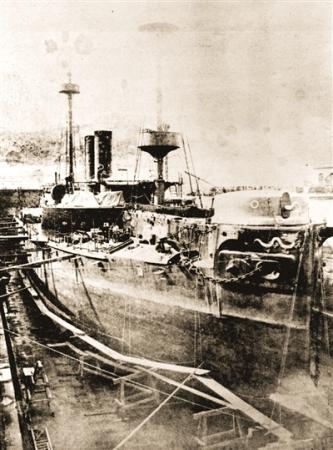

甲午海戰中被日艦擊傷的鎮遠艦(資料照片)

7月24日,“勿忘甲午”檔案圖片展在遼寧沈陽開展。新華社記者 姚劍鋒攝

7月25日,遼寧盤錦邊防支隊官兵在田莊臺殉國將士墓碑前莊嚴宣誓。姜冰攝 (新華社發)

制圖:潘旭濤 1894年,日本以朝鮮問題為借口向清政府宣戰。這是一場蓄謀已久的戰爭。戰爭的結果導致了中日兩國命運的改變:勝利者邁入了近代列強的行列,但之后野心不斷膨脹,最終走上了對外侵略的軍國主義道路。 而失敗的一方不僅承受割地賠款之辱,剛剛開啟的近代化進程也被攔腰打斷。當時清政府號稱亞洲第一大艦隊的“北洋水師”,彈指間檣櫓灰飛煙滅。 當中日兩國又站到了歷史新一輪的起跑線上時,日本在釣魚島問題上不斷挑釁,一些日本右翼政客不斷發出戰爭言論,中國人腦海深處的歷史記憶被激活。當前,中日關系正處于兩國建交以來的歷史“冰點”,安倍公然參拜靖國神社、否認釣魚島存在主權爭議、解禁集體自衛權等行徑,導致兩國政府關系嚴重倒退,并影響到了經貿交流等其他領域。 近日,“甲午戰爭以來的中日關系”學術研討會在遼寧大連召開。國人再回首甲午年間的那場戰爭,觸碰的是中國人百年來內心最深處的創傷。在痛楚、恥辱、憤怒、遺憾之外,人們看到軍國主義在日本大有死灰復燃的可能,不能不高度警惕。 日本軍國主義存在500年 422年前的壬辰年(1592年),也就是明朝萬歷二十年,爆發了一場國際大戰,明朝史籍一般稱為“東征”(1592-1598年)。這是發生在朝鮮半島及其附近海域、明朝軍隊與朝鮮聯軍合戰日本軍隊的七年戰爭,韓國或朝鮮稱之為“壬辰倭亂”或“壬辰衛國戰爭”,日本稱為“文祿之役”與“慶長之役”。在大明王朝最為鼎盛的年代,剛剛統一日本列島、羽翼未豐的豐臣秀吉,迫不及待地發動了這場全面侵朝戰爭,妄想“一朝直入大明國,易吾朝之風俗于四百余州”,“吾死之前將令中國臣服”。明朝援軍聯手朝鮮軍民,付出了巨大的生命和物質財富代價,最終打敗了豐臣秀吉的日本軍隊。 戰爭的結果是明朝確實付出了重大的歷史代價,但由此造就出長久持續的東亞和平新局面。由明朝創立并推廣的宗藩朝貢體系,因東征得到鞏固、加強,并被清朝如數繼承,一直運行到近代被西方殖民統治體系徹底顛覆為止。中國周邊,東征不僅對朝鮮的政治、軍事、經濟、社會、文化各方面均產生了全面、深刻的影響,更重要的是鑄就了一道海上長城。 1592年“渡海征服高麗”的壬辰戰爭,不過是豐臣秀吉為“征服唐國”所做的熱身運動。從壬辰到甲午,不憚失敗的日本人,通過臥薪嘗膽的改革,再次與維新失敗的清末中國較量,終于取得了甲午戰爭的勝利。繼而通過1905年的日俄戰爭,趕跑了爭食的“北極熊”,遂在1910年吞并了朝鮮。至此,日本自壬辰以來未遂的愿望終得實現,日本蠶食大陸的理想漸入佳境—壬辰是日本失敗的藍圖,而甲午則是其成功的印證。 甲午戰爭,遠非一些日本研究者所認為的是日本帝國主義的一個“起點”或“開端”,其實早在300年前,它就已經“萌芽破土”,只不過未能長成參天大樹而已。300年后,征朝成功的日本一舉侵入中國,先在東北建立了“滿洲國”,直至1937年與中國爆發全面戰爭。如果不是中國人民八年浴血抗戰和世界反法西斯力量的支持,日本以中國寧波為中心、面向南海的理想藍圖不是沒有實現的可能。 歷史經驗告訴我們:自明朝萬歷時代起,日本并吞大陸的“軍國主義”已歷經500年不滅。若有空子可鉆,死灰就會復燃。 明治維新瘋狂擴建海軍 1868年7月14日,明治天皇在宮中審視了軍務官的奏折,折上寫道:耀皇威于海外,非海軍而莫屬,當今應大興海軍…… 這句話,立即撥動了明治天皇的心弦。在輔政諸大臣的幫助下,他立草詔書,諭令全國:海軍之事為當務之急,應從速奠定基礎。 從速!加快!日本人的“水磨”遇到洋流的沖擊,立即瘋狂地運轉起來了。 沉埋多年的林子平的《海國兵談》被“解放”了出來,成為談海防、論練兵的重要理論依據。這位18世紀的仙臺人還曾專門寫了一部《三國通覽圖說》,里面記載了朝鮮、琉球和庫頁島的地理、民風,以便在“日本勇士率領雄兵入此三國之時”當作指南。 明治政權以驚人的速度和決心,使幕府的海軍全部轉到了新政府制下,各藩所轄的軍艦也幾乎全部“獻”給了新政府。很快,在天皇的旗幟下就聚集了全日本可供海軍使用的一切軍艦。 在日本兵部省炮制的雄心勃勃的計劃中,日本未來的海軍將要超過英國,在20年內擁有大小軍艦200艘。炮制這一計劃的兵部大輔前原一誠,計劃僅蒸汽鐵甲艦就要裝備50艘,他還把海軍經費提到和陸軍經費等同的高度,達15萬石。 在歐洲的幾大造船廠,都可以看到日本人的身影。這些東方人,早就脫下了傳統的和服和木屐,他們身穿燕尾服,頭戴禮帽,到處深深地鞠躬,到處打聽哪里有適合日本的艦船出售。他們白天東奔西跑,到處活動,不放過一個可能的機會;晚上,他們聚在一起,重新按照在國內的身分品級次第坐好,激動地重溫著天皇的諭旨,憧憬著飄揚太陽旗的艦隊橫行太平洋時的壯闊景象,這時,他們往往要淚流滿面,把白天受到的屈辱和冷遇忘得一干二凈。他們是用在海灘上做小買賣的精明,向世界購買著一個民族的尊嚴。 在皇宮里,明治天皇的眼睛里充滿血絲,他處在極度的亢奮之中。 從明治初期起,天皇開始瘋狂地聚斂財富,把持壟斷日本新興工業的開發權,控制三井、三菱、住友等大公司及日本的外貿、重工業、銀行,并通過各種進獻、投資,非法征用土地,使自己的皇室積累打著滾地增加。同時,他又多次為建海軍率先節約開支,打開自己的錢袋,毫不吝惜地傾倒金錢,他甚至提出“雖國家力不能勝,既屬必要之大計,亦只有斷然行之”。 1887年7月,天皇發布諭令:“”朕以為在建國事務中,加強海防是一日也不可放松之事。而從國庫歲入中尚難以立即撥出巨款供海防之用,故朕深感不安。茲決定從內庫中提取30萬元,聊以資助,望諸大臣深明朕意。” 諭令一發,不到三個月,海防捐款總額竟達103萬之多。按照日本學者井上清的說法:“在天皇制的最初十年中,軍事費恐怕要占全部經費的80%以上。” 1893年—甲午戰爭前一年,明治天皇又決定此后六年,每年從內庫中拿出30萬元帑銀,用于海軍建設。而這,已經超過了皇室開支的1/10。此舉再次帶動了日本政府議員主動獻出1/4薪俸用做造艦。 到甲午戰爭前,據說明治天皇甚至干脆用餓肚皮的方法,給他的文臣武將起“帶頭作用”—前線那些饑寒交加的日本軍人,得知天皇每天僅僅吃一餐飯的時候,人人涕淚橫流,呼號喧囂之聲滿營。 天皇恨不能把“圣岳”富士山變成金山、鐵山、鋼山、火藥山,把瀨戶內海的每一塊礁石都變成戰艦。 他不要慢節奏的跋涉,他一開始就要求他的國家“沖刺”—盡管他知道他的國家和他病殘的雙腿一樣,時時對這種“沖刺”感到力不從心。 日本天皇用軍國主義的瘋狂手法,動員全民打仗。只有后來在二次大戰的德國納粹時期,人們才能看到似曾相識的瘋狂。 甲午留給中國剜心之痛 甲午戰爭,是日本由半殖民地向對外殖民的轉折點,是日本稱霸亞洲的起點。這場發生在日本與朝鮮、日本與中國之間的戰爭,是日本明治維新后走向世界的標志。 這場歷時9個月(1894年7月牙山之戰至1895年4月《馬關條約簽訂》)的戰爭,對于日本是有重要意義的,對于朝鮮和中國則代表著恥辱和無能。這是一場軍國主義對封建主義的凌辱,是資本主義對半殖民地國家的踐踏,是先進對落后的一次無情嘲諷。 甲午戰爭的結局是中國被迫與日本簽訂了喪權辱國的《馬關條約》,向日本賠款2億3150萬兩白銀。其中賠償軍費2億兩,贖遼費3000萬兩(注:馬關條約簽訂6天后,俄國、法國和德國向清朝政府表示了最強烈的不滿,于是在3國聯合進行的干涉下,日本最終決定放棄遼東半島,代價是中國以白銀3000萬兩將其“贖回”,史稱“三國干涉還遼”),日軍威海衛駐守費(占領費)150萬兩。 當時清政府全年財政收入8000多萬兩,日本政府全年財政收入折合白銀6000多萬兩。戰爭賠款相當于中國全年財政收入的近3倍,日本全年財政收入的近4倍。另外,日軍在甲午戰爭中除賠款外還從中國掠奪了價值1億多兩的財富,而中國同時還遭受了戰爭的巨大破壞。 甲午戰爭對中國和日本的影響極大,使清政府不得不向歐美銀行高息舉債償還巨額賠款,造成列強對中國經濟命脈的控制,乘機掀起瓜分中國的狂潮。戰爭的結果嚴重阻礙了中國的發展,造成中國的進一步沉淪。 這么多戰爭賠款加速了日本資本主義工業的發展,使日本更加發達,一躍成為亞洲唯一的新興資本主義強國。反過來也進一步刺激了日本的胃口,進而更加瘋狂地掠奪中國及東亞資源。 明治維新后,日本加快對外侵略擴張,吞并琉球并改稱沖繩縣后不久,便密謀侵占釣魚島。在清朝敗局已定背景下,日本政府認為“今昔形勢已殊”,要求將在釣魚島建立國標、納入版圖事提交內閣會議決定。1895年1月,日本內閣秘密通過決議,將釣魚島“編入”沖繩縣管轄。同年4月17日,清朝在甲午戰爭中戰敗,被迫與日本簽署不平等的《馬關條約》,割讓“臺灣全島及所有附屬各島嶼”。釣魚島等作為臺灣“附屬島嶼”一并被割讓給日本。1900年,日本將釣魚島改名為“尖閣列島”。 “今年是甲午年。120年前的甲午,中華民族國力孱弱,導致臺灣被外族侵占。這是中華民族歷史上極為慘痛的一頁,給兩岸同胞留下了剜心之痛。”2月18日,中共中央總書記習近平在釣魚臺國賓館會見中國國民黨榮譽主席連戰及隨訪的臺灣各界人士時說,在臺灣被侵占的苦難歲月里,無數臺灣同胞用鮮血和生命來證明自己是中國人,是中華民族大家庭中不可分離的成員。 歷史罪責早該徹底清算 120年后的今天,炮聲已停止,硝煙已散盡,但東海黃海依然波濤不斷,暗流涌動。戰爭饋贈給侵略者的紅利依舊在被享用,遺留給中華民族的恥辱仍然壓在每個有良知的國人心頭。 甲午戰爭是日本挑起的非正義侵略戰爭,而日本稱之“義戰”(內村鑒三語)、“文野的戰爭”(福澤諭吉語),這種強盜邏輯沒有在日本受到駁斥。二戰以后,日本未能認真清算其對外侵略的歷史文化傳統,而是將這種傳統推尊為“國粹”,豐臣秀吉、乃木希典、東鄉平八郎、山本五十六等戰犯,被尊之“戰神”,視為日本史上的軍事英雄,受到頂禮膜拜;佐藤信淵、吉田松蔭、福澤諭吉則是廣受敬重的思想家,力倡侵華、侵朝的福澤諭吉的頭像一直印在萬元鈔票上。現代日本右翼政治家(從岸信介、小泉純一郎到安倍晉三等)及右翼文人(三島由紀夫、石原慎太郎、百田尚樹等)強勁地堅持并弘揚這種歷史傳統,在民眾中擁有頗高的支持率,這是必須重視的文化現象。 1943年12月1日發表的《開羅宣言》規定:日本所竊取于中國之領土,例如滿洲、臺灣、澎湖群島等,必須歸還中國。其后發表的《波茨坦公告》第八條明確規定“《開羅宣言》之條件必將實施”。1945年8月15日,日本天皇宣布接受《波茨坦公告》。1972年發表的《中日聯合聲明》中日本重申,堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。 清華大學當代國際關系研究院副院長劉江永說,《開羅宣言》和《波茨坦公告》是戰后中國從日本手中收復臺灣的國際法依據,也是中日之間解決釣魚島歸屬問題的法律基礎。根據這兩份文件,日本于1895年甲午戰爭末期非法竊取的釣魚島及其附屬島嶼,從國際法角度屬于中國。釣魚島問題,至今還影響著兩國之間的關系。 劉江永指出,這120年的第一個60年,日本經歷了維新、擴張、侵略的過程,給世界帶來了災難。第二個60年,日本堅持和平發展,實現了自身的繁榮并深刻影響了東亞的國際格局。 如今,是第三個60年的開端,日本在首相安倍晉三內閣的執政下正在迅速右傾化,安倍也公開表示過對伊藤博文的崇敬,事實上安倍內閣與120年前的伊藤內閣是有相似性的。這需要引起世界的警惕。 當年與日本同為列強的西方國家在中日甲午戰爭的問題上一直立場模糊,許多人認為日本的行為不是侵略戰爭。在今天的日本,許多年輕人甚至不知道有中日甲午戰爭,老一輩人知道的,也不認為那是侵略戰爭。 有一點必須說明,日本明治維新之后,迅速走向殖民擴張道路并成為軍國主義國家。在這一過程中,中日甲午戰爭是十分關鍵的一個節點,這為日后的日俄戰爭以及日本發動全面侵華戰爭埋下隱患。如果再追溯到16世紀末豐臣秀吉侵略朝鮮半島,可以看到日本國家思想的一脈相承。日本為何一錯再錯?這其中值得總結、研究并警醒的東西很多,很多。 |

相關閱讀:

- [ 07-25]旅美華人作家談中日甲午戰爭:學做歷史的傳承者

- [ 07-25]中日甲午戰爭120周年啟示:能戰方能止戈言和

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

網絡出版服務許可證 (署)網出證(閩)字第018號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327

d90d583b-4f93-47ce-8a78-9b81b93ada25.jpg)

0986d48a-161e-448d-99a9-ddba8dd998a8.jpg)

080f94e1-665e-4d68-a6ce-580a1a34a3c4.jpg)