印度飛餅族

越洋渝漂生活

生活半徑:洋人街—洋人街

一天兩餐 有時月消費不足百元

渴望飛餅甩出第一桶金衣錦還鄉

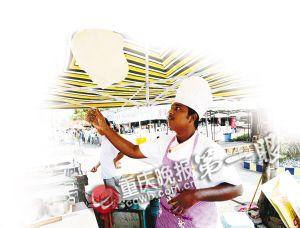

飛餅絕活

搬運東西同樣也是印度師傅每天都要做的事情

中午午餐咖喱飯

■重慶晚報記者 李夢真 劉潤 攝影報道

一塊揉好的面團在手中上下翻飛,時不時甩過頭頂,看得人眼花繚亂……在洋人街,你經常可以看到這樣的情況:一個個皮膚黝黑的外國人,風雨無阻地站在街邊賣餅。他們早上8點出攤、晚上10點收攤、全年無休……

這是在洋人街十多位印度飛餅師傅們的日常生活狀態。他們是貨真價實的印度人,不少顧客稱他們為“印度飛餅族”。但你也許不知道,他們幾乎都已過而立之年,七八個人擠在一個三室一廳的房子,不同程度地面臨著語言障礙、生意競爭、情感困境等各種考驗。在重慶這個消費水平不斷攀高的城市里,他們中不少人月花費不足千元甚至不過百。但是,他們都有一個信念:用汗水和堅持,賺N倍于他們國內的錢,換取家人的幸福。正是這份希望,支撐著他們走到了現在。

越洋到重慶賣飛餅

有四道門檻

全年無休 每天要站14小時

來自印度北方小城的拉姆,是記者接觸到的“印度飛餅族”中唯一可以用漢語進行簡單交流的一位。

拉姆今年33歲,在重慶已呆了13個年頭。13年前他孤身一人來重慶,從解放碑到觀音橋,從黔江到涪陵……拉姆的足跡遍布重慶各地,但身份只有一個:酒店印度飛餅師。

今年初,拉姆在朋友的介紹下來到洋人街上班。跳槽的原因只有一個:這里的工資待遇還不錯。由于是工齡超過10年的資深飛餅師,拉姆月薪約5000元,這個收入要高出洋人街其他飛餅師傅1000多元。

5000元,在印度國內約能換到3萬元盧比。拉姆在印度做飛餅的朋友,差不多只能賺到這一半的錢,況且還有包住的隱形福利。對此,拉姆很滿足。

每天,拉姆和同事們要做百余個甩餅。有時,他還要給顧客表演“單手甩餅”的絕活。以前甩多了會手疼,現在這對他來說,已經輕車熟路。

現在讓拉姆覺得累是站,為了招攬生意,從早上八點出攤到晚上十點得一直站著,“現在是腿麻,不是手腫。”記者采訪到的“印度飛餅族”生活中,沒有“節假日”這個概念。一年365天,除去下大雨,天天都是工作日。

一日兩餐 有時月支不過百

每天早6點半,拉姆準時起床。簡單洗漱后,準備材料,打點攤位、開門待客……早飯,直接省了。

他們這天的午飯是咖喱飯配清炒南瓜。就餐的小廚房里,幾乎就放了一口大鍋、一塊大菜板。每人每天輪流做飯,只求速度不求味道,只求吃飽不論喜好。大家蹲在地上就開吃。

晚餐是拉姆一天最幸福的時光,因為有時會炒個肉喝點酒。不過,拉姆告訴記者。這段“幸福時光”卻常因工作延后,有時甚至得等到11點。下班后,他們7人一同回到老板在盤龍社區租下的三室一廳中。

“7人同居”在拉姆看來相當不錯,“至少一人一張床,并且屋里還有電腦和電視。”

每月30號發工資,是拉姆一月里最開心的日子。他會請半天假:先去銀行給家里匯四分之三的工資,然后再瀟灑地去觀音橋、解放碑等商圈以打望為目的晃蕩兩圈,下午回去再和同事們一起吃老火鍋。

來重慶13年,拉姆身上的現金最多也就幾百元。甚至有時月花費不足百元。前些年家里條件比較艱苦時,拉姆甚至有好幾年沒回過家。“我夏天就兩三件T恤,穿了好多年也沒爛。我不抽煙,唯一需要花錢的就是啤酒,再就是大家一個月吃回火鍋平攤的錢。”

記者看到,普通T恤,黑色棉麻褲是這群印度飛餅師傅的標配,“沒怎么見他們換過衣服。”附近不少商販告訴記者。

溝通不暢 常常私底下抹淚

這幾天,拉姆的妻子從印度來重慶打算玩三個月。拉姆為此去找了一套月租300元的兩室一廳,買了不少小零食。

不過,他依然很內疚,“這邊她也沒朋友,語言又不通,我又不能陪她太久,她天天只能在家里睡覺。”這份孤獨感對拉姆來說太熟悉了。

剛到重慶時,除了介紹人,拉姆誰都不認識。語言不通,與人溝通全靠手腳比劃。他告訴記者,常常私底下偷偷抹眼淚。

從那時起,他每天給父母打一個電話,一直到現在。“聽到他們的聲音,我才有了堅持下去的動力。”

渾渾噩噩過了三個月后,拉姆每天請教廚房里會英語的師傅,然后請他翻譯成漢語錄下來,一遍一遍學。每天下班后,拉姆還給自己定了一小時“漢語角”時間:找人多的地方悄悄聽人聊天,為此也招來不少白眼。

如今,拉姆可以用地道的重慶話招攬生意,更成為洋人街上印度飛餅部落的“翻譯官”。但其他印度同伴,仍然和13年前的他一樣,基本生活在一個無法溝通的世界里。

圈子封閉 “內爭”時有發生

由于與外界溝通不暢,印度飛餅師傅的交際圈非常窄———只有同事,而且幾乎都圈定在洋人街內。

但就在這個圈子里,紛爭也不少。據了解,目前洋人街的印度飛餅由兩個不同的印度老板經營,每個老板手下都有七八位印度師傅。價位相同、制作方法類似、賣點相同、攤位點接近.……記者側面了解到,這些都讓兩邊明里暗里競爭不斷。

記者采訪當天,兩撥人差點因為記者只拍攝一家而未拍攝另一家引起爭執,險些動手。“不想管這些事情。”拉姆說。

無人溝通的日子里,拉姆愛上了網聊。拉姆QQ里有不少陌生好友,常常英語、印度語、漢語胡亂聊一氣,壓力和不開心似乎都隨之宣泄而出。“每晚這個時間,我都覺得很溫暖、很放松。”

其實你在重慶吃的

都是改良版印度飛餅

拉姆告訴記者,印度飛餅的用料很常見:面粉、蛋黃、砂糖、鹽等。不過,傳統的印度飛餅和在重慶吃到的印度飛餅還是有很大的區別。

形狀不同

正宗:餅形 重慶:塊狀

“你們經常吃到的印度飛餅,哪怕是印度師傅甩的,也都是更適應于中國習慣的改良版了。”老板康先生表示。他曾經吃過地道的印度飛餅。“它完全是一個餅的形狀,不是像國內被切條后成塊狀。相比之下,塊狀吃起來要更方便,也更適合中國餐桌上的筷子文化。”

甩法不同

正宗:邊甩邊烘 重慶:拋來拋去

康先生觀察過正宗印度飛餅的制作方法。“還是會將面團在空中拋來拋去的過程,但是在面團變薄后,飛餅師傅會將其捏成一個小圓團,再搟制成國內常見餅的形狀,再過油煎制等。”

拉姆告訴記者,飛餅“飛”的過程,其實不只是將面團在空中拋來拋去,還有將面團先在平鍋中煎到快熟時,直接把餅飛到旁邊爐子的火中去,要讓火猛地烘一下,這個增溫會讓飛餅口感達到最佳。“不過目前市面上已有煎制餅的專業設備,這個傳統的步驟也常常被省略了。”

配料不同

正宗:咖喱配菜 重慶:水果辣椒

更重要的是配料的不同。對于飛餅中加入的配料,印度人一般都加咖喱,辣的不辣的都有。“但是我們真正的咖喱,因為口味的關系,重慶人一般吃不慣。”

在中國,水果味似乎是更受歡迎的配料,“香蕉、菠蘿都賣得挺好的,還有加辣椒的也賣得不錯。”拉姆告訴記者。一般來說,在印度吃飛餅,還會喝點茶搭配著來,沖淡餅的一些油膩感。

印度飛餅師傅 渝漂生活節奏

起床:早上6點半,簡單洗漱后,開門待客。

早飯:直接跳過。

午飯:咖喱飯配清炒南瓜,每人每天輪流做飯,只求速度不求味道。

晚餐:有時炒肉喝酒,有時11點下班。

住宿:老板在盤龍社區租下的三室一廳,一人一張床,有電腦和電視。

休閑:每月30號發工資,請假給家里匯錢,到觀音橋打望,和同事AA制吃老火鍋。

等待

與希望

“等待與希望”是拉姆最喜歡的兩個詞。

小時候的拉姆,曾是家里的希望之星。不過,成為大學生后不到半年,母親一場突如其來的大病花光所有積蓄。拉姆放棄學業,找到香港做飛餅的叔叔學習手藝,不停地適應陌生的城市。

這些年,拉姆不僅幫助家里還清了債務,還在鎮上買了一塊地,并開始著手修房子了。他的老板康先生告訴記者,印度師傅真的能吃苦,不少人都在中國收獲了“第一桶金”,回家鄉買房買車,生活過得都挺不錯。

5年前女兒的降生,為拉姆帶來了新的希望。“不要做手藝人,太苦了。”拉姆最大的愿望,就是女兒能回到他夢想的大學校園,“我要保證:她不會像我一樣,因為學費而上不起學。” |

d90d583b-4f93-47ce-8a78-9b81b93ada25.jpg)

0986d48a-161e-448d-99a9-ddba8dd998a8.jpg)

080f94e1-665e-4d68-a6ce-580a1a34a3c4.jpg)