|

1938年,不到一歲的李憶祖被養母抱著在北京家中四合院留影 “我只知道自己1938年出生在天津,從沒見過親生父母,后來被養父母帶回北京,在北京長大。”對于李憶祖來說,養父母便是那時世上唯一親人,“沒有任何資料,不知道親生父母究竟是哪國人。” 常有人開玩笑猜他是美國人或德國人,李憶祖總會笑著更正,“我是中國人。” 當時,李憶祖的養父母算是北京大戶人家。他從小接受良好教育,后來上了北京二中(現為北京市示范高中)。至今,李憶祖還記得北京二中當時的校訓,“為實現理想走進來,為服務社會走出去”。“校訓對我影響很深,我后來也是遵循這句話工作、生活。” 1961年,李憶祖從北京地質學院地質測量與找礦專業畢業,被分配在北京。畢業后,他兩次打報告,堅決要求到當時比較落后的新疆工作。 其實,在大學畢業前,李憶祖已跑了不少城市勘察煤礦礦點,從周口店到湖南東安、懷化,再到福建長汀,唯獨西北沒去過。 當時,新疆有地質空白點,李憶祖躍躍欲試。在他看來,“生在中國,長在中國,要用所學知識更好地回報祖國”是自己的責任。當李憶祖與50個地質工作者一同來到新疆時,他自己也沒想到,這一待就是五十多年。如今,養父母家中的兄弟姐妹都定居美國了,唯獨他還留在中國。 參加工作后,李憶祖發現,一張“與眾不同”的面孔也會帶來苦惱。 上世紀六七十年代,李憶祖在西安搞航空測量、在湖南找礦時,曾多次被人懷疑而遭受盤查,直到了解其真實身份,才知道是一場誤會;“文革”時,他被問到為何取名“憶祖”,既是中國人為何要學英語,等等。不過,最后也都一一化險為夷。 李憶祖自稱受養母影響,有志氣,并沒有對此特別擔心,“我心里非常坦然,別人也就抓不住什么把柄了。” 扎根新疆

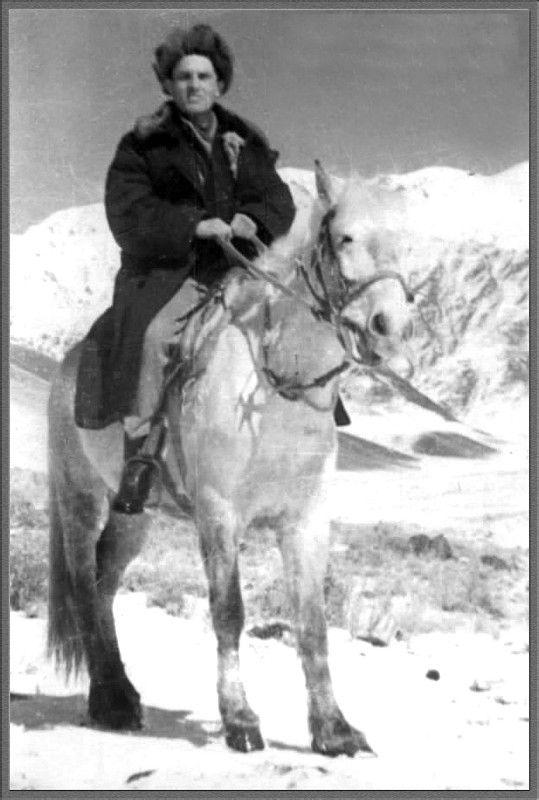

當年在156隊工作時,李憶祖在新疆溫泉縣留影 初到新疆,李憶祖被分到新疆煤管局156煤田地質隊,主要從事煤礦礦點的調查工作。 從吉木乃到青河,再從準噶爾盆地到塔里木盆地,李憶祖考察過新疆大部分煤礦點。一行三五人,帶上行李、汽油和炸藥,開著越野車,到荒無人煙的地方考察個一年半載是常有的事兒。那時,他為了拍冰川把腳都凍麻了,落下關節炎的病根,卻無半分怨言。 20多年間,李憶祖跑遍了天山南北,還曾涉足海拔5000多米的西藏阿里地區。年復一年,新疆的煤礦資料逐漸拓印在了李憶祖的腦海里,他就如一個新疆“活地圖”。 可對于當初的選擇,李憶祖從沒后悔,“當時沒感到苦,覺得挺好的。特別是當看到新疆的自然美景時,不管多累都忘了。” 工作時間越長,對新疆的情意越深。 李憶祖回憶道,1975年,他與司機兩人在烏倫古河一帶開車外出工作,結果車陷在水溝里出不來。那地兒前不著村后不著店,可把兩人急壞了。 當時,李憶祖跑了一公里路才發現一個牧民家,想請他們幫忙。誰知,進屋一看,家里除了兩個老人其余都是孩子。可老人二話沒說就叫上孩子們拿上坎土曼(鐵制農具),連挖帶推把車弄了出來。這一家人的舉動令李憶祖十分感動,如今說起依然動容。 這樣的感動不斷出現,于是,李憶祖早早下定決心,扎根新疆。 “1964年,同學寫信給我介紹對象,對方當時在山西大同地質隊工作。后來了解深了,在1965年結婚了。”李憶祖告訴澎湃新聞,婚后他們過著“牛郎織女”的生活:妻子在山西工作,自己則在新疆。這種生活狀態一直持續到1972年,本是蘇州人的妻子選擇調到烏魯木齊,與李憶祖同在156隊工作。 就這樣,他們把家扎在了新疆,“成了真正的新疆人”。 退休閑不住 上世紀80年代初,因工作需要,李憶祖曾在156隊子校、原自治區煤炭廳子校(現烏魯木齊市41中)當校長,后來又調到烏魯木齊市教育局工作。 1998年,李憶祖退休了,卻閑不住,從事起關心下一代的工作,任烏魯木齊市關心下一代工作委員會(以下簡稱烏市關工委)常務副主任,又被聘為自治區青少年科技講師團講師,踏上關心下一代的義務講學之路。 退休前,和大自然打交道;退休后,和孩子打交道。 說到如此轉變是否有不適時,李憶祖有些不好意思,“肯定會不習慣,覺得自己做不好,不會講課,開始也放棄了……” 可因為喜歡孩子,李憶祖決定再試試。為了彌補自己在講臺上的缺點,他曾參加教育部的培訓班,培訓內容包括教育、心理、家庭教育、國際形勢等。“那時先用錄音帶錄下(培訓內容),我再把錄音一個個字記下來。那次,總算摸到門道。”雖然李憶祖學的是地質,可講起課來卻不拘泥于專業,涉及天文、地理、環境和法制等課題,其中科普是強項。 |

相關閱讀:

- [ 02-11]新疆“棗送福”情暖全國各族同胞

- [ 02-11]洋面孔中國心:李憶祖行走新疆 故事如書

- [ 02-10]新疆紅棗迎來銷售熱潮

- [ 02-10]新疆撿狗頭金牧民離家走親戚 當地加強對其保護

- [ 02-09]新疆50后“微博村支書”登上北大講臺獲粉絲

- [ 02-08]中央5年安排新疆兵團薄弱學校改造計劃專項資金6.26億

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

網絡出版服務許可證 (署)網出證(閩)字第018號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327

310d83fe-af8d-4162-a530-72b1617f538e.jpg)

c1e164bc-ca1a-4822-a7e5-4e53350c1b76.jpg)

3e1e8dbb-b69e-4759-acd2-f019f13e08df.jpg)

68c8c7d4-96b1-4d32-bf08-7ddf4f856b6b.jpg)

5115ffc5-3798-49a3-8c57-d036b7dbf45b.jpg)