“我不是老外,我是外裔中國人,我一直生活在中國,養父母都是中國人,怎么會是老外呢?”

一張外國人的面孔配上一口地道“京片子”,讓人不得不對眼前這位老人產生好奇,他是誰,究竟有著怎么樣的故事?

上知天文下知地理,話匣子一打開根本停不下來,說到興起處會哈哈一笑……今年77歲的李憶祖,在退休前是一名地質專家,勘察煤礦礦點,長期顛沛在外、風餐露宿;退休后,他成了一位教育學者,關心下一代成長,輾轉南北疆56個縣市,義務講學797場。

“當年工作來新疆后就不愿離開了,這里景美人更美。”算算日子,李憶祖來新疆已有54年,他告訴澎湃新聞(www.thepaper.cn),原本有機會換回北京或其他城市,但新疆的美景美食和熱情善良的人們,讓他舍不得離開。

今年1月,李憶祖跟著“萬個故事獻祖國”活動回了趟“老家”北京,將自己在新疆的故事帶到了北京大學的講臺上,和北大學子一同分享。眼窩深陷、鼻梁挺直、銀發微卷的李憶祖

身世成謎

平日里,李憶祖臉上總掛著笑容,說話不疾不徐。可唯有“老外”兩字是他的死穴。每次被當成“老外”,李憶祖就急,一定解釋上半天,證明自己是中國人。

可那眼窩深陷、鼻梁挺直、銀發微卷的外表,任誰看了都會犯糊涂,更好奇起他的身世來。

1938年,不到一歲的李憶祖被養母抱著在北京家中四合院留影

“我只知道自己1938年出生在天津,從沒見過親生父母,后來被養父母帶回北京,在北京長大。”對于李憶祖來說,養父母便是那時世上唯一親人,“沒有任何資料,不知道親生父母究竟是哪國人。”

常有人開玩笑猜他是美國人或德國人,李憶祖總會笑著更正,“我是中國人。”

當時,李憶祖的養父母算是北京大戶人家。他從小接受良好教育,后來上了北京二中(現為北京市示范高中)。至今,李憶祖還記得北京二中當時的校訓,“為實現理想走進來,為服務社會走出去”。“校訓對我影響很深,我后來也是遵循這句話工作、生活。”

1961年,李憶祖從北京地質學院地質測量與找礦專業畢業,被分配在北京。畢業后,他兩次打報告,堅決要求到當時比較落后的新疆工作。

其實,在大學畢業前,李憶祖已跑了不少城市勘察煤礦礦點,從周口店到湖南東安、懷化,再到福建長汀,唯獨西北沒去過。

當時,新疆有地質空白點,李憶祖躍躍欲試。在他看來,“生在中國,長在中國,要用所學知識更好地回報祖國”是自己的責任。當李憶祖與50個地質工作者一同來到新疆時,他自己也沒想到,這一待就是五十多年。如今,養父母家中的兄弟姐妹都定居美國了,唯獨他還留在中國。

參加工作后,李憶祖發現,一張“與眾不同”的面孔也會帶來苦惱。

上世紀六七十年代,李憶祖在西安搞航空測量、在湖南找礦時,曾多次被人懷疑而遭受盤查,直到了解其真實身份,才知道是一場誤會;“文革”時,他被問到為何取名“憶祖”,既是中國人為何要學英語,等等。不過,最后也都一一化險為夷。

李憶祖自稱受養母影響,有志氣,并沒有對此特別擔心,“我心里非常坦然,別人也就抓不住什么把柄了。”

扎根新疆

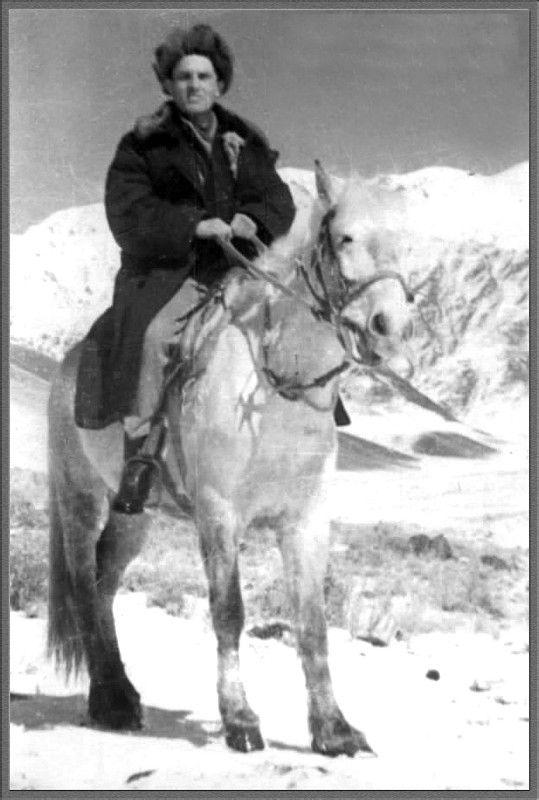

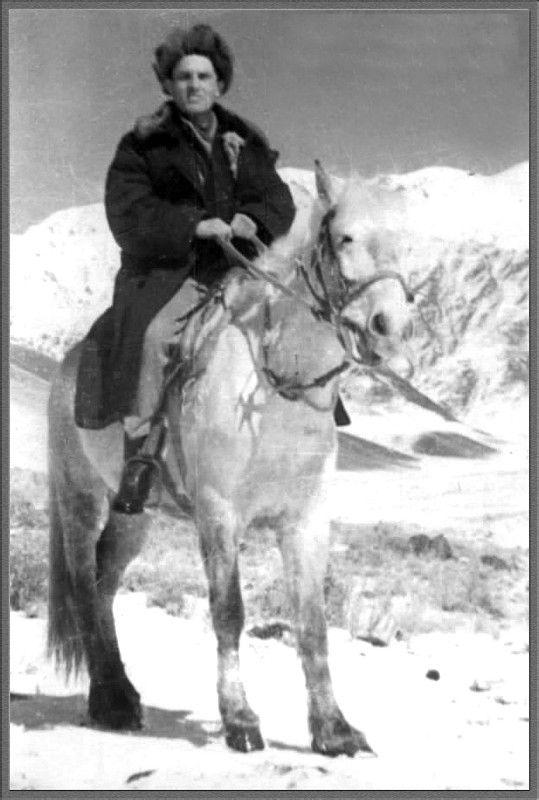

當年在156隊工作時,李憶祖在新疆溫泉縣留影

初到新疆,李憶祖被分到新疆煤管局156煤田地質隊,主要從事煤礦礦點的調查工作。

從吉木乃到青河,再從準噶爾盆地到塔里木盆地,李憶祖考察過新疆大部分煤礦點。一行三五人,帶上行李、汽油和炸藥,開著越野車,到荒無人煙的地方考察個一年半載是常有的事兒。那時,他為了拍冰川把腳都凍麻了,落下關節炎的病根,卻無半分怨言。

20多年間,李憶祖跑遍了天山南北,還曾涉足海拔5000多米的西藏阿里地區。年復一年,新疆的煤礦資料逐漸拓印在了李憶祖的腦海里,他就如一個新疆“活地圖”。

可對于當初的選擇,李憶祖從沒后悔,“當時沒感到苦,覺得挺好的。特別是當看到新疆的自然美景時,不管多累都忘了。”

工作時間越長,對新疆的情意越深。

李憶祖回憶道,1975年,他與司機兩人在烏倫古河一帶開車外出工作,結果車陷在水溝里出不來。那地兒前不著村后不著店,可把兩人急壞了。

當時,李憶祖跑了一公里路才發現一個牧民家,想請他們幫忙。誰知,進屋一看,家里除了兩個老人其余都是孩子。可老人二話沒說就叫上孩子們拿上坎土曼(鐵制農具),連挖帶推把車弄了出來。這一家人的舉動令李憶祖十分感動,如今說起依然動容。

這樣的感動不斷出現,于是,李憶祖早早下定決心,扎根新疆。

“1964年,同學寫信給我介紹對象,對方當時在山西大同地質隊工作。后來了解深了,在1965年結婚了。”李憶祖告訴澎湃新聞,婚后他們過著“牛郎織女”的生活:妻子在山西工作,自己則在新疆。這種生活狀態一直持續到1972年,本是蘇州人的妻子選擇調到烏魯木齊,與李憶祖同在156隊工作。

就這樣,他們把家扎在了新疆,“成了真正的新疆人”。

退休閑不住

上世紀80年代初,因工作需要,李憶祖曾在156隊子校、原自治區煤炭廳子校(現烏魯木齊市41中)當校長,后來又調到烏魯木齊市教育局工作。

1998年,李憶祖退休了,卻閑不住,從事起關心下一代的工作,任烏魯木齊市關心下一代工作委員會(以下簡稱烏市關工委)常務副主任,又被聘為自治區青少年科技講師團講師,踏上關心下一代的義務講學之路。

退休前,和大自然打交道;退休后,和孩子打交道。

說到如此轉變是否有不適時,李憶祖有些不好意思,“肯定會不習慣,覺得自己做不好,不會講課,開始也放棄了……”

可因為喜歡孩子,李憶祖決定再試試。為了彌補自己在講臺上的缺點,他曾參加教育部的培訓班,培訓內容包括教育、心理、家庭教育、國際形勢等。“那時先用錄音帶錄下(培訓內容),我再把錄音一個個字記下來。那次,總算摸到門道。”雖然李憶祖學的是地質,可講起課來卻不拘泥于專業,涉及天文、地理、環境和法制等課題,其中科普是強項。

如今,李憶祖家中依然保存著當時的錄音帶和資料,包括后來的其他書籍,都快把他那只有五十多平米的家塞滿了。

不斷學習,不斷將所學化繁為簡,不斷“因地制宜,因人而異”地講學。雖然李憶祖學的是地質,可講起課來卻不拘泥于專業,涉及天文、地理、環境和法制等課題,其中科普是強項。

為了做好工作,李憶祖還學會了使用電腦、上網看新聞,并自配掃描儀、打印機、速錄筆等設備。目前,已有超過37.5萬人聽過他的課。

十多年堅持下來,李憶祖快成了“萬事通”,什么都知道點兒,“其實就是愛吹牛嘛。”

對于自己現在的成績,李憶祖笑言,“覺得應該做,就去做了,并沒有想轟動。”

“并沒有想轟動”的老先生卻在自己的人生中,不斷書寫著神奇和精彩:50多歲時,李憶祖和同事各騎一輛摩托車,從烏魯木齊出發,途經11個省、自治區,騎到天津,行程9000多公里;2005年,李憶祖在西藏參觀布達拉宮排隊買票時,當管理人員得知其曾在1972年參與過西藏建設時,讓他享受了不排隊的待遇;2011年,他不顧年事已高,參與央視《地理·中國》的攝制活動,帶著攝制組爬雪山過草地,親力親為……

如今,年過七旬的李憶祖也是蠻拼的:2015年1月4日,“萬個故事獻祖國”活動在北京大學啟動,李憶祖站在北大講臺上聊起了在新疆的工作;1月中下旬,他又從烏魯木齊跑到博樂做義務講座,坐火車一來一回要十八個小時也無怨言。

問起是什么令他如此拼、如此留戀新疆時,李憶祖哈哈一笑,“新疆山好水好人更好,我熱愛這片土地,想為他們做點事兒。” |

d90d583b-4f93-47ce-8a78-9b81b93ada25.jpg)

0986d48a-161e-448d-99a9-ddba8dd998a8.jpg)

080f94e1-665e-4d68-a6ce-580a1a34a3c4.jpg)