在新疆:我們的六十年(新疆跨越60年)

| 2015-09-10 16:18:12??來源:人民網-人民日報 責任編輯:王海云 王海云 |

分享到:

|

|

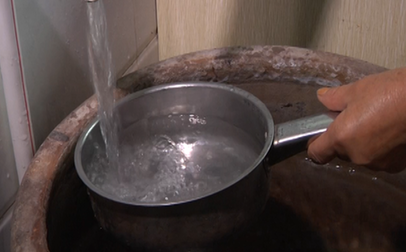

“沙漠胡楊”阿尼帕·阿力馬洪: “團圓鍋”播撒愛心種子 題記:在沙漠腹地,哪怕只剩下滾燙沙粒,只要有你,就有生機。在亙古荒漠,哪怕只剩下殘垣斷壁,只要有你,就是傳奇。胡楊精神,萬年不屈。 76歲的維吾爾族大媽阿尼帕·阿力馬洪很忙。青河縣中學的三個學生來了三次,才把大媽“堵”在家里給他們講那口“團圓鍋”的故事。 大媽是新疆邊遠小城青河縣的一個普通農民。從上世紀六十年代起,阿尼帕夫婦先后收養了漢、回、維吾爾、哈薩克4個民族的10個孤兒,加上自己的9個孩子,組成了一個多民族大家庭。 為給20多口人做飯,阿尼帕專門買了一口直徑1.2米的大鐵鍋,每次都做上滿滿一鍋飯。如今,很多老鄉家里有喜事,都會借阿尼帕家的大鍋去做抓飯、燉羊肉。人們給這口鍋起了個好聽的名字——團圓鍋,大家都說,只要用了這口鍋,家里就會像阿尼帕家一樣團結、和睦、幸福。 阿尼帕的孩子們長大成人后,也都養成了一個習慣:誰家有困難,只要說一聲,就是再難也會搭把手。大齡孕婦江阿古麗需要輸血,阿尼帕一聲令下,家中的10多個兒女馬上趕到醫院獻血;大女兒卡麗曼女兒的一位同學因家庭困難輟學,被她接到家里,供其上學…… 養子王作林,是鄉里的致富能手。他樂于助人,鄉親們總愛找他幫忙。他說:“對我們這些流浪的孩子,媽媽都當自己的兒女養育,我們也要將這種愛心傳承下去。” 2012年,青河縣政府投資150多萬元,在阿尼帕原有宅基地上,建設了新疆首個以道德模范事跡為主題的教育基地,上下兩層合計320.75平方米,樓下用于老人及家人居住,樓上設立阿尼帕事跡教育展館。2014年開館以來,已經接待了2萬人次參觀。 現在,阿尼帕的雕像已在縣中心公園落成,書稿《阿尼帕的故事》已出版,以阿尼帕為原型的電影《真愛》已在人民大會堂首映,舞臺劇《情暖天山》在國家大劇院上演,民族團結、愛心奉獻的阿尼帕精神傳遍天山南北。在她的感召下,越來越多人加入到愛心行動中。今年5月18日,青河縣成立弘善愛心協會,阿尼帕擔任名譽會長,200多位愛心人士加盟。 總是以阿尼帕家第二十個孩子自居的樊琴,從2009年開始創作《阿尼帕的故事》一書。在阿尼帕精神的感召下,她也加入了弘善愛心協會。 副會長趙建榮說,每個人都有善良的心,善行都是小事積累的,成立這個協會就是為了匯聚更多人的力量,傳承阿尼帕的愛心,幫助更多人。 “戈壁紅柳”三代石油人: 戈壁荒灘建設智能油田 題記:茫茫戈壁,一株紅柳,就是一部生命傳奇。聽亂石演奏,看黃沙漫舞,每一場狂沙的洗禮,都是青春印記。瞧,那滿坡山花,開得正艷! 現代化的操作間里,各色指示燈不停閃爍。 熟練地操作著數字化平臺,張戈總是想起爺爺給他講過無數次的“當年”。 爺爺張福善今年91歲了。說起60年前的事,一點也不糊涂。當年,他帶著6個人到克拉瑪依給1號井安裝井架,為開采石油做準備。那一天,是1955年3月2日。 “你問我當時這里啥樣子?一句話就是啥也沒有!沒有路,只能在長滿梭梭柴的戈壁上穿行。” 茫茫戈壁,只有7個人。 自己挖個大坑,上面蓋上梭梭柴,就是住的“地窩子”。白天一刮就是12級大風,經常把人刮得迷路,晚上野獸嗷嗷叫,好在沒有傷人。“雪水泡馕是我們的標配,菜啊什么的想都沒法想。” 當年10月29日,克拉瑪依1號井噴出原油,標志著新中國第一個大油田的誕生,“井場上沸騰起來了。有的高喊,有的跳躍,有的舞蹈,有的大笑”。60年過去,克拉瑪依油田公司相繼發現30多個油氣田,累計生產原油超過3億噸。 第二年,張福善帶著全家搬到了克拉瑪依。那時,小兒子張宏標才4歲。 小時候,張宏標對父親記憶不深,因為他總是在井上,十天半個月不回家是常事。張福善說:“沒辦法,那時候都是人拉肩扛,井離得遠,沒有車就回不了家。”鉆井隊和采油隊的工人半年回一次家也很正常。一個夏天頂著40多攝氏度高溫,一張大黑臉讓孩子都認不出來了;一到冬天零下40多攝氏度,人都穿著羊皮襖、氈筒,走路撲嗒撲嗒的。 1974年,張宏標從部隊復員到克拉瑪依油田運輸處,開著大卡車為井上送泥漿。“雖不在采油一線,但我們也在為油田盡職盡責。后來,條件就好些了,1985年時基本都住上樓房、裝上電話了。” “最荒涼的地方,卻有最大的能量,最深的地層,噴涌最寶貴的溶液,最沉默的戰士,有最堅強的心,克拉瑪依,是沙漠的美人。”上世紀80年代初,石油人的堅強、奉獻和創造,催生了艾青的名篇《克拉瑪依》。 有了爺爺、爸爸兩代石油人,張戈愛上油田就很自然了。 愛聽爺爺講當年,也愛給爺爺講今天。比如,在計算機上管理準噶爾盆地13萬平方公里的油氣田,“現在是數字化油田。點一下鼠標,千里之外的油氣田就在眼前,人在辦公室就知道下一步做什么”。 再比如,克拉瑪依風大,幾乎每隔半月就要刮一次大風。以前一刮風,高壓線路跳閘,抽油機就停了。風停后,就得一口井一口井啟抽。“原來全部恢復啟動,一天都不夠。現在都是自動啟抽,風一停,嘩地一下全起來了。” 這些新鮮事,常常把張福善聽得一愣一愣的:這不就是千里眼、順風耳嗎! 張戈說,現在正在建設智能油田。智能油田是什么樣呢?一個全面感知、自動操控的油田,一個能夠預測趨勢、優化決策的油田。準噶爾盆地已經建立了測控網,油田的監控系統將由GPS系統升級到北斗系統。未來將用衛星系統支撐油氣生產物聯網…… 這個三代石油人之家,見證了克拉瑪依油田從人工操作到智能管理的跨越,也折射了新疆從落后工藝到現代科技的巨變。 《 人民日報 》( 2015年09月10日 03 版) |

相關閱讀:

- [ 09-09]“林則徐廉政事跡展”在新疆伊犁展出 將進行巡展

- [ 09-02]新疆預科班41名學生生順利抵達福清僑中

- [ 08-31]東南網記者新疆行 感受天山腳下八閩情

- [ 08-29]新疆溫宿用稻田繪制“中國夢”

- [ 08-27]廈門援疆干部為新疆婦女“織出”就業路

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

2b6671b5-3aff-4aaa-bc3b-df392e1ebc30.jpg)

732684bd-5a16-46a0-bb5b-617e74564a9a.jpg)

5d22c920-21d1-4fae-8923-2c0d363d0670.jpg)

2ed594ad-211c-4601-92b6-c32dc8d3cd63.jpg)