五中全會前的政治局會議 有哪些弦外之音

| 2015-10-13 07:36:56??來源:海外網 責任編輯:陳瑋 李艷 |

分享到:

|

|

規劃 回到前面那個問題:為什么以蘇聯為代表的計劃經濟體制失敗、西方指導性經濟體制也被拋棄,中國卻依然在堅持這個體制? 答案就是,被拋棄的這兩者,本質上都是聚焦于經濟建設,對不同產業的投資和生產提出計劃和管理,甚至按照測算,把整個社會變成精密運轉的齒輪式體系。而從1950年代開始,中國即使是搞五年計劃,也是允許市場存在的,所謂“大計劃、小自由”,就是這樣。 簡單說,就是抓大放小。 即使是在計劃經濟時代,中國依靠計劃進行的,主要是大銀行、大商業、大運輸交通也、大工廠等,而在農村一些地區、城市中的手工業等小市場,則可以有一定放開,而非事無巨細地制定每一項生產指標。 而從15年前的“九五”開始,中國就已經取消了實物量指標,不再對工農業生產下達計劃指標,而將重心轉移至公共事務上。比如十二五規劃的24個指標中,只有GDP增長率、服務業比重、城鎮化率三個屬于經濟指標,其他的則都屬于公共事務類指標,包括高鐵、水利、醫保、保障房等在內。 從“計劃”到“規劃”的名稱變化,實際上也能體現出這種思路的轉變。如果把“規劃”二字換成“五年內國家戰略”,一樣可以行得通。清華大學公共管理學教授鄢一龍,就把這種管理體制稱之為“目標管理”——既保持長遠戰略目標的長期穩定,也對戰略步驟和具體戰術進行靈活的階段性調整,持續推動中國的發展不斷邁上新的臺階,積累下來就成為中國經濟社會巨變。 的確,相對于歐美等設立目標卻完成率低下的現實,中國的規劃,其約束性和指導性要更強,執行力也更高。它可以是指導和考核各地官員的約束性指標,也可以是引導社會資源配置的指導性指標。 但同樣,它也存在一些問題。比如,規劃鼓勵清潔能源建設的方向是好的,但風電和光伏一擁而上就會造成產能過剩;鼓勵創新創業是好的,但同樣也可能引發扭曲產生泡沫。而在目標壓力之下,行政手段的濫用也不是不可能。 簡言之,規劃體制的存在,就是由國家出面進行目標制定,設立方向,劃定優先次序,提出需要改進和發展的區域,之后的事情,交給各地落實以及市場自發。這也就是為什么那么多地方、行業甚至是企業,希望能在五年規劃中把自己捎帶一句的原因。 治黨 回到文章開頭的那個問題:為什么政治局會議,在討論了十三五規劃的相關問題之后,又花了巨大的篇幅來討論從嚴治黨、審議兩個規章條例的修改稿? 答案很明顯。在中國發展的邏輯中,過去三十多年的改革歷程已經證明,政府和官員是一股非常重要的主導力量。未來的五年規劃能否按照既定目標實現,能否合規合法地健康發展,很大程度上,政黨整體,就是那個“關鍵少數”。 經濟學家李稻葵在談到十三五的時候就說,除了城鎮化、國企改革這兩項他認為最重要的改革領域外,十三五還需要進行政府自身管理體系改革。不能要么腐敗、要么松懈,而是需要一支嚴格按照紀律形勢的廉潔的但是必須有作為的政府官員隊伍、公務員隊伍。 關于《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》的修改,俠客島(xiake_island)在之前的文章中已經分析過,這是厘清黨紀國法的邊界、給黨員劃定更明確行為準則的一種做法。過去的文本中,黨員的違紀行為許多事無巨細,而且和現行法規重合,因此需要裁汰和整合。 果不其然,今天的新聞稿中就提到,“把黨章對紀律的要求整合成政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律,開列負面清單,重在立規,劃出了黨組織和黨員不可觸碰的底線”。 負面清單,很新鮮的做法。如果說《準則》是正面引導,是高標準,那么《條例》就是負面清單,是劃底線。雖然《條例》的文本還未公開,但按照負面清單“法無禁止即可為”的精神,這項文件應該是列舉了黨員干部不能做的事情,把不能做的規定清楚了。 不怕明規則,就怕沒規則。五中全會,真是看點多多呢。 文/明日綾波 |

相關閱讀:

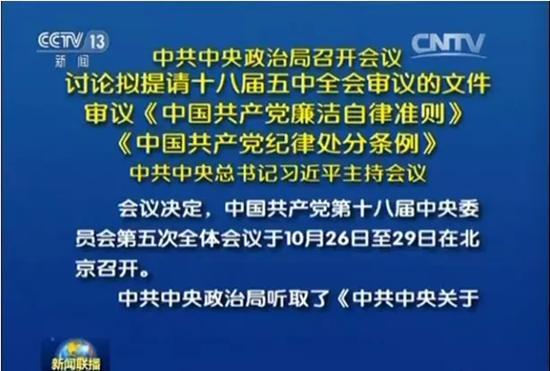

- [ 10-12]中共中央政治局召開會議 討論擬提請十八屆五中全會審議的文件

- [ 08-19]周五中醫院體檢中心停檢 當日不提供對外體檢服務

- [ 07-20]中共中央政治局召開會議 決定召開十八屆五中全會

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |