習近平:登泰山而覽群岳,則岡巒之本末可知也

| 2015-11-07 11:06:38??來源:光明網 責任編輯:王海云 王海云 |

分享到:

|

學習經典 跟習近平學引經據典(54) 「出訪越南專題②」 登泰山而覽群岳, 則岡巒之本末可知也

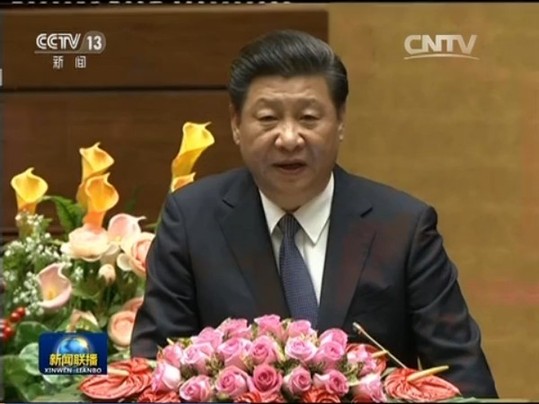

2015年11月6日,中共中央總書記、國家主席習近平在越南國會發表演講。習近平最后說: 1942年到1943年,胡志明主席在中國從事革命活動期間,寫下了“登山登到高峰后,萬里輿圖顧盼間”的詩句。中國唐代詩人王勃也說過:“登泰山而覽群岳,則岡巒之本末可知也。”中越關系已經站在新的歷史起點上。讓我們登高望遠、攜手努力,為開創中越全面戰略合作伙伴關系新局面,為建設持久和平、共同繁榮的亞洲和世界,作出新的更大的貢獻! (一) 習近平于秋高氣爽之際,在越南引用的這句古語“登泰山而覽群岳,則岡巒之本末可知也”,出自唐代王勃的《八卦大演論》,是在闡述著一種廣闊的視野、一種大氣的格局、一種高遠的境界。 王勃原文前句還說“據滄海而觀眾水,則江河之會歸可見也”,意謂: 站在大海之畔去觀江望水,就能將海納百川盡收眼底; 登在泰山之高去博覽群山,就能將山脈起伏盡皆了然。 所謂“站得高,看得遠”,所謂“欲窮千里目,更上一層樓”,王勃的意思是在說明: 視野決定格局,格局決定境界。 (二) 中國文化引導人們,在意識上,要具有海闊天空的心志和眼界,從而在行為上,就有著“登高望遠”的鼓勵和培養。——每當秋季尤其是重陽佳節來臨,中國古老的風俗是要求全家人傾室出游、登高踏秋: 身處秋水長天之景象,領略山遠云淡之氣象,蓄養天高地闊之胸懷志向。 所以,登高的民俗活動,其實就是在一年行至秋暮的階段,回望來路、觀望前路,遠望自然天地、反觀自我內心,沉淀行路所得、樹立前景所愿,繼續攀登進階、繼續登高向前。已經從一種民俗活動,上升為一種行為哲學。 這種固化為了節日活動的風俗,是把思想教化推廣為社會風化的民間智慧: 讓每個人都有機會在垂首趕路的惶急中抬起頭,登一登高、望一望遠; 讓每個人都有意識在日常匆忙的瑣碎中停下來,展一展眼界、養一養心志。 登高望遠,氣象萬千,境界高遠,蔚為大觀。 (三) 當王勃形容要站得高才能看得遠時,他把登高遠眺的制高點選擇為泰山。這是因為,在中國的語境里,泰山,不止是一處自然性的風景,更具有一種文化性的隱喻。 中國人崇拜泰山,秦始皇作為帝王首先在泰山封禪,而后歷代王朝的統治者,一旦認為自己勵精圖治、身處盛世、無愧天地,便前往泰山封禪和祭祀。泰山,被尊為“五岳之首”,被譽為“五岳獨尊”,還被用于形容德高望重、卓越非凡的人物,叫做“泰山北斗”。 佇立在這樣的高峰上,縱覽山川走向,才掌天下大勢,才得高遠志向。所以杜甫在泰山《望岳》詩中說“會當凌絕頂,一覽眾山小!”當他步足于泰山之頂、凌駕于群峰之巔,頓生“蕩胸生層云”的壯志凌云,頓悟“一覽眾山小”的壯志豪情! 而《孟子》中更說,孔子是“登泰山而小天下”,孔子登上泰山,天地一覽無余,——這當然不是指泰山在地理高度上帶給人的視角之高、方位之高,而是指泰山在文化高度上教給人的眼界之高、心境之高。 (四) 泰山以它的恢弘氣勢和文化地位給了人們這樣的啟示,而“登高望遠”,也成為了有志者在事業生涯里的一種恒常姿態。故而我們看到歷史上那些高瞻遠矚的政治家,都在頻頻這樣表述著: 宋代宰相王安石說,“不畏浮云遮望眼,只緣身在最高層!” 清臣“民族英雄”林則徐說,“海到無邊天作岸,山登絕頂我為峰!” “范文正公”范仲淹說,“銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,橫無際涯,朝暉夕陰,氣象萬千”,進而表態“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”。 而唐相張說更是心懷天下說,“黃花宜泛酒,青岳好登高。稽首明廷內,心為天下勞。” 今秋,習近平在越南國會的演講中說,“讓我們登高望遠、攜手努力”。站在兩國交往全新高點上,站在一年金秋收獲季節里,心懷遠景,眼望來日,海闊憑魚躍,天高任鳥飛。 (文 | 曹雅欣 中國文化網絡傳播研究會) |

相關閱讀:

- [ 11-07]習近平在越南國會的演講(全文)

- [ 11-07]習近平會見新加坡總統陳慶炎

- [ 11-07]習近平提到的中新關系“傳家寶”是什么?

- [ 11-07]習近平在新加坡媒體發表署名文章

- [ 11-07]習近平會見新加坡總統陳慶炎

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

ecac1b87-0584-4e51-8164-d6c970c10ddf.jpg)

b16dd201-f29a-41ca-b075-22742c272955.jpg)

3cee39e0-12d7-4dc1-ba9f-2f9ae23cecea.jpg)

9796265c-e0ba-4831-97c9-54358d2b9a18.jpg)