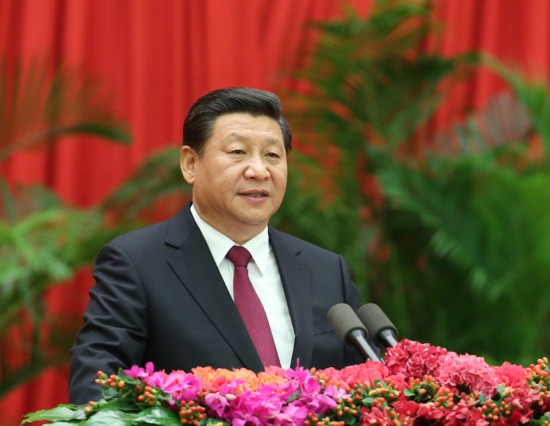

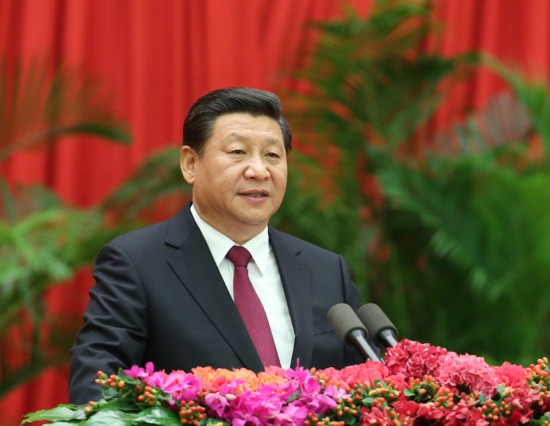

習近平:“良好生態環境是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉。”

十八屆五中全會提出:“堅持綠色發展,必須堅持節約資源和保護環境的基本國策,堅持可持續發展,堅定走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路,加快建設資源節約型、環境友好型社會,形成人與自然和諧發展現代化建設新格局,推進美麗中國建設,為全球生態安全作出新貢獻。”

習近平在出席博鰲亞洲論壇2013年年會有關活動后,到瓊海、三亞等地深入漁港、特色農業產業園、國際郵輪港考察調研。習近平十分關心海南生態文明建設,每到一地都要同當地干部共商生態環境保護大計。

習近平指出,保護生態環境就是保護生產力,改善生態環境就是發展生產力。良好生態環境是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉。青山綠水、碧海藍天是建設國際旅游島的最大本錢,必須倍加珍愛、精心呵護。他希望海南處理好發展和保護的關系,著力在“增綠”、“護藍”上下功夫,為全國生態文明建設當個表率,為子孫后代留下可持續發展的“綠色銀行”。

【專家點評】生態環境作為一種特殊的公共產品比其他任何公共產品都更重要

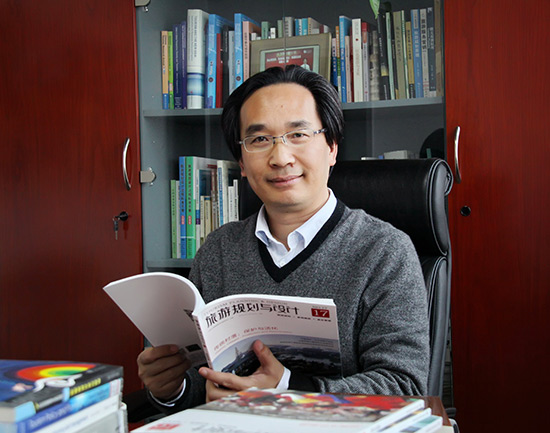

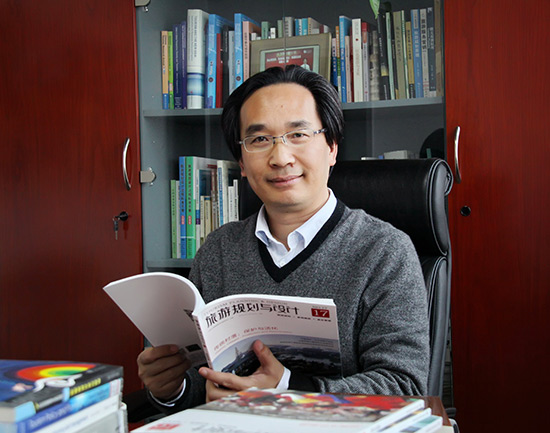

公共產品包括涉及全體國民或大多數國民切身利益的基礎設施、公共服務體系,如國防、教育、公共衛生、生態環境等。北京大學旅游研究與規劃中心主任、國際旅游學會秘書長吳必虎博士認為,生態環境中清潔的大氣每個人都需要呼吸,清潔的淡水每個人都需要飲用,不受污染的土壤更是生產糧食的最基本條件,所以生態環境作為一種特殊的公共產品比其他任何公共產品都更重要。

吳必虎博士稱,由于空氣、水體、土壤質量的保持與維護具有強烈的外部性,在保護它們不受污染的時候,可能會與某些小集體的經濟發展產生沖突,從而發生公地悲劇現象。小集體往往只顧自己的局部利益,認為總體生態環境是社會的事情、國家的事情。當大家都這樣以鄰為壑地發展時,其最終結果就是整個國家乃至于整個人類的生存環境都會受到沖擊甚至完全破壞。中國在快速發展的過程中,一方面積累了經濟基礎,另一方面也深刻認識到以人類自身公共產品為發展代價的模式存在著嚴重危機,發展是硬道理,但要更有道理的發展。

正是基于這樣的國情和社會經濟發展態勢的把握,習近平提出生態文明建設的一系列國策調整:收緊工業用地,強化工業污染治理,淘汰高能耗高污染企業;建立國家公園體制,加快包括旅游業在內的第三產業發展;調整城鎮化的目標,以提高人民生活質量為宗旨;把看得見山、望得見水、記得住鄉愁作為城鄉規劃建設的崇高目標。相信在這一思想引導下,配合十三五規劃的實施和推進,中國社會經濟發展的質量會有顯著的改善和提高。當然,要徹底根治霧霾、水質、土壤污染等嚴峻問題,可能還需二十年甚至更長的時間,我們要為長期奮斗做好思想準備。 |

24967b44-5d0c-4093-ba21-41f354e69a94_watermark.png)

da10fbba-b933-44fb-811b-8c2f0a50288f_watermark.png)

36ec5e9b-d695-4e79-b40f-99ba7d329d8e_watermark.png)

ed1eef2c-7d88-4d0a-8e10-27b4b2bccb1e_batchwm.png)

4e3e1889-c31f-4131-af97-bdffa461a352_batchwm.jpg)

ddb27e7a-54f8-4a20-a30f-a033e2177eee_watermark.png)