調整房地產交易環節契稅、營業稅優惠政策,是財稅領域亮出的調控房地產市場一記“大招”,將與之前出臺的信貸、住房公積金調整等政策一同對住房市場保持持續增長和“去庫存”產生積極影響。值得注意的是,北上廣深四地未享受全部政策紅利,也體現了差異化的樓市調控思路——

在與房地產相關的10多個稅收中,契稅和營業稅無疑占了大頭。2月19日,財政部、國家稅務總局、住房城鄉建設部聯合發文,調整房地產交易環節契稅、營業稅優惠政策。業內人士指出,這是財稅領域亮出的調控房地產市場一記“大招”,傳遞出房地產去庫存的強烈信號。

那么,此次稅收調整后,購房者能節省多少“真金白銀”?房地產去庫存將產生什么成效?稅收優惠是否會令地方財政進一步“吃緊”?就相關熱點話題,《經濟日報》記者采訪了多位專家學者和業內人士。

改善性需求將得到釋放

中國社科院戰略財經研究院研究員張斌表示,此次政策調整的亮點之一,就是去掉“普通住房”的限制,擴大了享受稅收優惠的范圍。

據了解,此前享受契稅、營業稅優惠措施只限定在普通住房上。普通住房,一般是指140平方米以下的住房,面積較大或是高級公寓、別墅等大多被列為非普通住房。“此次調整以后,更多有購買能力又有改善需求的購房群體,將會享受政策紅利。”上海財經大學公共經濟與管理學院教授朱為群說。

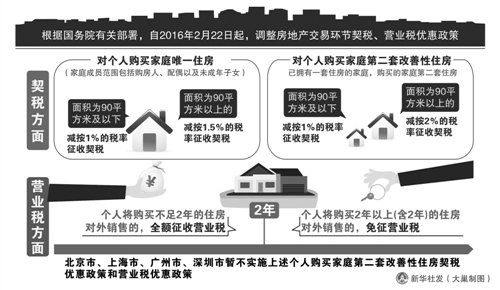

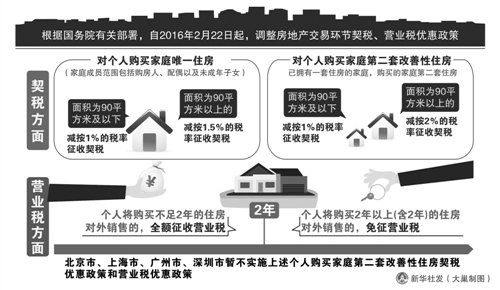

更能攪動住房市場一潭春水的,是此次政策調整能為購房者帶來真金白銀的實惠。以營業稅為例,通知明確,個人將購買不足2年的住房對外銷售的,全額征收營業稅;個人將購買2年以上(含2年)的住房對外銷售的,免征營業稅。

契稅的調整步伐則更大。調整后,對個人購買家庭第二套改善性住房,面積為90平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為90平方米以上的,減按2%的稅率征收契稅。中原地產首席分析師張大偉舉例,南京王先生要買一套改善性住房,如果在90平方米以內,總價在200萬元,過去需要交納6萬元契稅,現在新政策后只需要繳納2萬元。如果面積在90平方米以上則以前需要繳納6萬元,新政后只需要4萬元。

契稅針對個人購買家庭唯一住房也加大了優惠力度,面積為90平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為90平方米以上的,減按1.5%的稅率征收契稅。

“不少地方此前契稅稅率是3%,而且是按照普通住房來實施優惠。也就是說,在90平方米以上、140平方米以下是減半征收,140平方米以上是沒有優惠的。如今,只要是90平方米以上,都統一了稅率,降低了稅負。”朱為群表示。

住房交易市場更為活躍

一般而言,有三大因素影響購房成本:限購、貸款、稅收。近來,涉及房地產市場的政策接二連三。先是將非限購城市首套房首付比下調至最低20%,其后上調住房公積金賬戶存款利率。這些政策一方面降低了購房成本,也釋放出寬松的房市政策信號。業內人士表示,接連出臺的政策將大大活躍房地產市場交易。

首先,政策在刺激需求的同時,也從供給側增加了住房供給。如果說降低契稅有利于買方降低購買成本,那么營業稅的優惠則有利于賣方降低交易成本。這將在很大程度上刺激住房持有人的售房意愿,進而大大增加房屋供給,為二手房市場交易帶來新的活力與動力。

其次,政策將有利于二三線城市去庫存。無論是從銷售量還是從庫存量來看,二三線城市都面臨著較大的去庫存壓力。因此,此次稅收調整更加突出了差別化的政策調控,比如有關第二套改善性住房契稅優惠政策,及有關營業稅的優惠政策,在北上廣深四地不執行。“無論是針對供需雙方,還是區域性政策特色,都體現了稅收政策精準發力,促進房地產市場結構調整、健康發展的特點。”財政部財政科學研究所副所長白景明表示。

此外,此次政策調整還將降低管理難度,規范房地產市場秩序。“以前,無論是契稅和營業稅都得區分普通住房與非普通住房,每個地區標準還不太一樣。比如上海,除了全國統一的140平方米的標準,還附加有房價、地段和樓層因素,操作過程比較麻煩。如今,標準統一,操作簡易,利于管理。”朱為群表示。

不會造成地方財政收入困難

隨著近幾年房地產市場交易量下降,契稅等房地產稅收及土地出讓收入等告別兩位數增速,出現連續下滑趨勢。數據顯示,2015年契稅、土地增值稅、國有土地使用權出讓收入分別同比下降2.6%、2.1%、21.4%。在這些關系地方財政收入的重要來源大幅下降的情況下,房地產交易環節減稅會否加劇地方財政吃緊的狀況?

“這要算‘大賬’。從面上看,可能會暫時影響稅收收入。但通過減稅刺激交易量增加,穩定房地產市場,稅基擴大后自然就增加了稅收收入。這是一個動態變化過程。操作得當,不僅不會造成地方財政收入困難,還有可能為地方財政增加穩定的增收渠道。”張斌說。

白景明認為,此次政策調整將更多激發房地產市場活力,促進市場長遠健康有序發展,而這才是未來形成地方優質稅源的重要動力所在。

也有專家認為,此次調整還將對未來稅收改革產生重要影響。相對于整個稅收收入來說,這兩個稅種收入額度并不算大,但調整后統一了稅率,則有助于為下一步推行房地產行業營改增做鋪墊,進一步促進房地產行業以外的其他產業轉型,深化供給側結構性改革。(經濟日報記者崔文苑) |

6d31388c-2019-4d9d-adcf-8fd48284b2ea.jpg)

dea3f672-e15f-4dd9-b0b4-d655e0152d03.jpg)

40a0eb02-4c11-4486-b8ac-954a31026cfc_watermark.png)