王紹光 鄢一龍

新中國成立之初,領導人就非常注重發揮“外腦”的作用,“一五”計劃編制反復征詢前蘇聯的意見,“三五”計劃期間提出了“領導、專家、群眾”三結合的方法。但是出于保密的需要,當時國家計委為國家一級保密單位,專家作為外部人員發揮的作用很有限。

改革開放以后,專家發揮的作用越來越大。根據胡喬木同志在《中國領導層怎樣決策》一文的介紹,20世紀80年代專家就在決策中發揮重要作用,一是加強了咨詢機構的作用,主要是國務院的內部研究機構,中國社科院、北京的主要大學等;二是吸收專家參加論證工作。“七五”以后專家開始通過參加座談會形式參與政策咨詢,“九五”以后專家進一步通過參與前期研究來參與政策咨詢,“十五”正式成立了專家審議會,“十一五”改為專家咨詢委員會,成為專門的政策咨詢與政策論證機構。

哪些人可以參與核心決策?

研究機構在決策過程中無疑具有很大的話語權,廣泛參與決策過程,從決策的核心到外圍,都可以看到專業研究人員無所不在的影響。

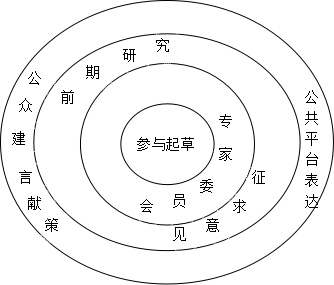

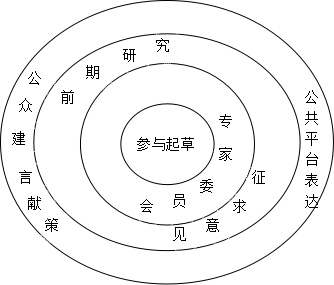

從參與結構來看,直接參與起草工作可謂進入了決策的核心。參與決策核心的是國家發展規劃專家委員會,這一委員會不但是五年規劃編制的長設咨詢機構,同時還具有規劃的論證權;處于決策咨詢層的是參與決策的前期研究,意見規劃編制不同階段的征求意見;處于決策咨詢最外圍的是通過公眾建言獻策渠道、公眾平臺等主動提出各種觀點和建議,以影響決策。

部分政府下屬研究機構的學者直接參與規劃的起草工作,例如參與黨的《建議》起草組的成員有中央黨校常務副校長李景田,中國科學院常務副院長白春禮、黃志堅,中國社科院常務副院長王偉光,中國社科院人口與勞動經濟研究所所長蔡昉等人;而參與《綱要》起草的則有國家宏觀經濟研究院常務院長王一鳴等人。在一個由政府官員為主的起草組中,學者參與規劃起草,為規劃編制工作提供了專業性的視角。

專家論證是國家重大決策的法定程序

2005年10月,國務院明文規定,實行編制規劃的專家論證制度。國家規劃專家委員會正式成立后,成員開始為37名,后來增加為56名。“十二五”規劃編制期間,在不同階段總共召開了四次國家發展規劃專家委員會會議,第一次會議是在基本思路起草階段的屈群策環節(指在編制前期動員各方建言獻策)召開,討論國家“十二五”規劃的若干重大問題;第二次會議是在基本思路征求意見環節召開,聽取專家的意見;第三次、第四次會議是在《綱要》征求意見階段召開,聽取專家的意見。

專家委員會的開會形式,一般是首先是學習材料,其次是進行分組討論,對《綱要》(征求意見稿)提出意見,同時專家們還會在階段性規劃文本上直接修改,也有部分專家會以文章的形式專門提出書面意見,而國家發改委會對這些意見進行匯總和研究,考慮是否加以吸納。

國務院議事規則明確規定:提請國務院研究決定的重大事項,需要 “經專家或研究、咨詢機構等進行必要性、可行性和合法性論證”。這表明專家論證已經成為重大決策的法定程序。2011年2月召開的國家發展規劃專家委員會會議除了提出意見之外,更重要的任務是起草“十二五”規劃的專家論證報告。根據“十二五”規劃專家委員胡鞍鋼教授介紹:起草過程為由國家宏觀經濟研究院常務副院長王一鳴起草論證報告初稿,專家委員會反復討論初稿,而國家發改委人員根據專家委員會意見反復修改,最后形成的論證報告實際上和初稿基本上完全不同了,會議形成的專家論證報告,隨規劃綱要草案稿一起上報送審,為增強科學性提供強有力支撐。

萬名專家參與“十二五”規劃政策研究

大量的研究機構參與了“十二五”規劃的政策研究,堪稱世界最大規模的政策研究,2008年11月6日國家發改委啟動前期課題研究,同一重大題目就包含了8個領域的39個題目。

“十二五”規劃前期重大問題委托形式有兩種,一是直接委托研究,有7個研究機構;二是向全社會進行公開招標,共有60個研究機構選題入選。入選的機構主要是政府下屬的研究機構、學術機構,也有2家獨立協會性質研究機構以及1家跨國企業。國內67個機構,政治、經濟、文化、社會等方面1萬多名專家參與研究,充分聽取社會各界意見和建議,最后形成500萬字的研究報告。

在國家發改委組織開展前期重大課題研究的同時,中央財經領導小組辦公室同時也委托開展重大課題研究,包括國家行政學院以及國外的一些研究機構參與了研究。

研究機構提供的前期課題研究成果,為規劃編制起草所涉及到的重大問題提供了第三方的、專業化的視角,成為規劃編制科學化的重要內容。

由于“十二五”規劃編制的議程已經固定化,這也相當于打開了一個巨大的政策討論機會的窗口,研究機構在這一期間紛紛通過召開論壇、座談會、專題研究等形式展開公共政策討論,形成了一種政策輿論氛圍。例如,2010年的中國發展論壇、中國宏觀經濟學會年會等重要的政策討論會都紛紛以“十二五”規劃編制為主題,這一時期形成了大量關于“十二五”規劃的文章。

從參與環節來看,專家的參與主要是在“集思廣益”決策過程的“一頭一尾”環節,中間部分參與比較少。前期的屈群策階段,研究機構提供的研究成果為起草人員提供了思路啟發,和厘清一些問題的認識;在征求意見階段,學者提出修改建議,對規劃的質量進行評估與論證。這兩個環節也是研究機構提出政策建議的活躍期。

|

6d31388c-2019-4d9d-adcf-8fd48284b2ea.jpg)

dea3f672-e15f-4dd9-b0b4-d655e0152d03.jpg)

40a0eb02-4c11-4486-b8ac-954a31026cfc_watermark.png)