制圖:李姿閱

還記得電影《變形金剛》里的蜂鳥無人機嗎?將其投擲到空中,它就能像蜂鳥一樣靈活地懸停、飛行,偵察前方戰況傳到后方指揮部。

如今,這樣炫酷的場景早已走下銀幕。隨著制造成本不斷下降、性能不斷提升,無人機的大眾市場正在爆發式增長。據中國航空器擁有者及駕駛員協會(AOPA)的數據,目前國內對無人機駕駛員的總需求是10萬人。國內從事無人機研發生產和銷售的企業也已超過400家,全球70%的中小型無人機都是中國造。加快推進無人機產業化也被寫入《中國制造2025》,作為航空裝備發展的重要部分。

市場紅火的背后,卻是目前國內約2萬架無人機處于“黑飛”狀態。近期發布的2015年《中國民航駕駛員發展年度報告》顯示,2015年我國無人機駕駛員合格證總數僅為2142個。無人機不能無人管,可如何監管,無人機的發展與監管才能平衡呢?

無人機上天,怎樣算安全?

目前的法規基本能管控風險

無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇……雖然體積、質量、形態差別很大,但這些遠程駕駛航空器都被統稱為無人機。在農業植保、電力巡檢、森林防火、災害搜救、航拍航測等領域,無人機能完成各種復雜的空中飛行和負載的任務,且無人員傷亡風險,可以說是空中的智能機器人。

用無人機送貨也是一大應用,尤其是在偏遠的農村地區,無人機能直線飛行,快速到達目的地,被視為農村電商“最后一公里”的突破口,能大大降低農村地區物流成本。“我們已在江蘇宿遷完成了無人機配送試飛。”京東相關負責人告訴記者,在武漢另一個縣測試后京東將在全國范圍內推廣無人機送貨。

方便是方便,但處于民用初期的無人機難免遭遇尷尬。突然墜落、撞上樓房、被黑客挾持改道……這些小概率事件還是使無人機引發了熱議。

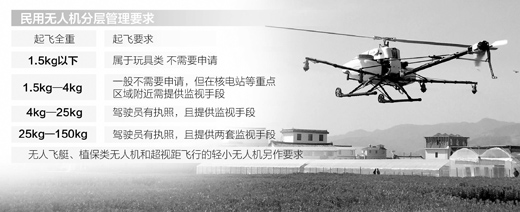

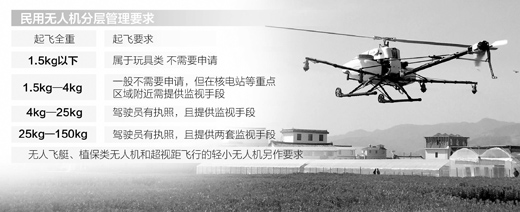

無人機上天,怎樣算安全?“我們非常支持安全性較高的無人機應用。”民航局飛行標準司通用飛行標準處處長陳廣承說。無人機管理并不是“眉毛胡子一把抓”,先看看無人機的重量和類型,再對號入座,分類管理很清晰。比如150公斤對無人機來說是個坎兒,這一重量以上的基本屬于軍用的大無人機,不屬于民用管理的范疇。目前討論較多也經常“惹禍”的一般都是150公斤以下的輕小型民用無人機,這些無人機又被分為7檔進行管理。“比如小于1.5公斤的無人機,基本屬于玩具,無需任何申請,但4公斤以上的無人機就必須滿足駕駛員有執照并且提供監視手段的要求,25公斤以上的還要上‘雙保險’,提供兩套監視手段。”此外,無人飛艇、植保類無人機和超視距的無人機飛行有另外的管理要求。

陳廣承強調,無人機雖然無人駕駛,但4公斤以上的就必須有人遙控、操縱,駕駛員不在空中在地面,要負責整個無人機系統的運行和安全。駕駛員需要接受專業培訓機構的培訓和考核,持證上崗。提供監視手段是指無人機在飛行中要實時上傳飛行數據,讓有關部門能夠了解其位置、飛行速度等。這兩個條件也是民用無人機安全性監管的主要要求。

早在2009年,民航局就頒發了《民用無人機空中交通管理辦法》和《關于民用無人機管理有關問題的暫行規定》,2013年又頒發了《民用無人駕駛航空器駕駛員管理暫行規定》。隨著去年底《輕小型無人機運行規定(試行)》的發布,無人機適用范圍和分類、無人機駕駛員資格等方面的規定進一步清晰,無人機管理逐步完善。“這4部規范基本能管控未來一段時間內民用無人機飛行的風險,包括國家安全、有人駕駛航空器的安全以及行人的安全。”陳廣承說。

管理條例太苛刻,不得已要“黑飛”?

給片“云”,無人機飛得更輕快

“條例太多無所適從”“監管過嚴沒有必要”“獲批率太低影響產業發展”,一些無人機制造商、運營商和使用者經常這么說。發展和監管、安全和效率是不能調和的矛盾嗎?

去年底出臺的《輕小型無人機運行規定(試行)》亮出了一個兼顧監管效率和飛行安全的“利器”——無人機云。這是一種輕小型民用無人機運行動態數據庫系統,向無人機用戶提供航行服務、氣象服務的同時,也對飛行數據進行實時監測。無人機接入云,為包括民航局在內的各部門監督管理提供了監控平臺。目前,我國是第一個提出無人機云概念的國家。

“無人機云的提出,從系統層面提升了飛行的安全性。”占據了全球消費級無人機70%市場份額的大疆公司有關負責人表示,此前大疆就已研發功能類似的“遙控航空器安全管理服務平臺”,可以提供云系統服務。

今年3月,第一個無人機云系統優云(U-Cloud)拿到了民航局飛標司的批文。

“有了無人機云以后,申請飛行會簡便很多,審核、接入云、規劃飛行路線等各項程序都能被云服務商承包。”陳廣承打了一個形象的比方,無人機的云服務商就像負責通訊的移動、聯通等運營商一樣:“每個手機都是一個小小的無線電臺,按照國家規定都得去辦無線電臺執照,但因為用戶加入了移動聯通等運營商,就免去了自己去辦理的麻煩,可以直接打電話。接入無人機云也是一樣,能簡化飛行申請審核的流程。”

云管理的另一個好處是技術成熟、成本低廉。“安裝設備、實現接入云系統的成本只有幾十元,我們要求2017年底前中小型無人機都完成設備系統改造,全面實現云監管。”陳廣承說。

通過接入“無人機云”能夠更便捷地提供飛行監視手段,同時另一個主要的監管手段——無人機“駕照”的獲取如今也更方便了。

“目前無人機駕駛員資格培訓機構已經增至60多家。”陳廣承介紹,截至去年底,我國共有2142位合格駕駛員,雖然數量仍然不多,但比2014年底增長了近8倍。陳廣承預計,隨著培訓市場的不斷擴大,今年無人機駕駛員的增速還會提高,數量應該能夠突破一萬。

“可見如今滿足無人機飛行的條件并不難。”陳廣承坦言,過去對無人機管理宣傳得不夠,管理技術和效率的提升加上多做宣傳,肯定能“招安”越來越多的“黑飛”者。

無人機何時能飛在城市上空?

數據、技術監管的普及仍需要一個過程

丁曉波是中國測繪科學研究院研究員,參與研發了多種應用于航拍測繪的無人機,成功完成多項國家測繪任務。

“我們在各地用無人機測繪時,發現地方的相關部門批準飛行的概率還是很低。”丁曉波說,一般涉及國家項目的飛行比較容易獲批,但如果是企業自身的經營性行為,尤其是在城市等重要區域,獲批飛行還是很不容易。中國無人機市場潛力巨大,無人機在我國建筑測量、農業植保、電力巡檢、森林防火等許多領域有著大量的潛在需求,如果飛行空域被限制,將不利于產業發展。“無人機管理方式創新了、簡便了,但是很多部門對無人機安全性的顧慮還沒有減少。”丁曉波說。

“監管技術雖然已經成熟,但還需要一個普及的過程。”陳廣承認為,政府還將進一步建立監管技術的標準,進一步普及各種技術監管手段,未來無人機申請飛行肯定會更容易,比如無人機云服務將實現全覆蓋,“我們馬上去考察另一家云系統提供商的資質,未來可能有四五家大型的云系統商在政府的監管下一起提供服務。”

“電子圍欄”的使用也會讓無人機飛行監測更可控。“大疆的無人機就設置了電子圍欄,到了圍欄邊界飛行控制系統會自動返航,比如到了北京五環內進不去。未來可能會根據不同時間段和區域更靈活地設置電子圍欄。”陳廣承說。

如果真的遇上不接受監視且“使壞”的無人機怎么辦?強制性技術手段也不少。陳廣承介紹,現在市場上已經出現了一些反無人機設備,比如用激光和無線電波“炮打”無人機,今后可以在城市重點區域安裝這種設備。

如果這些手段都到位了,相信當你看見城市上空有無人機在穿梭,也不會擔心。“可能你打開手機地圖導航,不僅能看見道路橋梁,還能看到你周圍有多少無人機在飛行。”陳廣承說,事實上他們已經在研究與相關企業合作,“讓無人機飛在導航里”。 |

ecac1b87-0584-4e51-8164-d6c970c10ddf.jpg)

b16dd201-f29a-41ca-b075-22742c272955.jpg)

3cee39e0-12d7-4dc1-ba9f-2f9ae23cecea.jpg)

9796265c-e0ba-4831-97c9-54358d2b9a18.jpg)