?

?

據英媒消息稱,從世界有史以來規模最大的實驗,到大范圍推廣最新醫學進展;從幽深的海洋到遙遠的太空,一步步推進探索的極限,中國科學研究正在展示出萬丈雄心。

據英國廣播公司網站5月23日報道,回望幾十年前,在全球科學排名榜上,中國幾乎是榜上無名。而現在,根據科研投資和發表的學術論文總數來評估,中國僅次于美國。

報道稱,盡管突飛猛進,中國依然面臨挑戰。下面這五大重要科研項目,既彰顯中國的實力,也揭示中國的弱點。或許有助理解這樣一個問題:中國是否能成為全球科研領域的領跑者。

?

“天眼”看太空

中國科學院國家天文臺射電天文技術實驗室主任、500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)工程副經理彭勃說:“在天文學領域,我們遠遠落后于世界領先國家。過去我們只能出國,使用外國的望遠鏡。我覺得到時候了,我們要在中國建造自己的東西。”

報道稱,FAST位于中國西南部的貴州省,建成后將成為世界最大的單口徑射電望遠鏡。

研究人員希望這個新射電望遠鏡能接收到來自宇宙深處的無線電波。

FAST能將中性氫觀測延伸至宇宙邊緣,重現宇宙早期圖像。它還將加入尋找外星生命的行動。

科學家花費近10年時間進行搜尋和論證研判,才找到了適合容納FAST的天然大坑。但其工程建設周期卻是創紀錄地短,也就5年多,現已進入收尾階段。

FAST這類項目是中國科學振興的強有力象征。2014年,中國的研發投入超過歐盟,預計2020年將超過美國。

《自然》雜志最近一份報告顯示,就發表的學術論文數量而言,中國現在位居世界第二,僅次于美國。

?

動物器官移植

報道稱,在廣東的一個養豬場,一群豬在圈內擠來擠去。豬肉產業在中國是大宗生意,廣東這個養豬場有數千頭生豬。不過現在,豬身上的部位最終可不都是要上餐桌的。屠宰后,一些豬的角膜將被摘除保存,用于移植進人眼。

中國盲人約占世界盲人總數的五分之一。中山大學眼科中心的袁進教授說,角膜疾病是重要的致盲眼病之一。

去年,中國政府批準由豬角膜生產的生物工程角膜上市。

報道稱,動物器官移植給人類只是中國涉及爭議醫療科研領域之一。干細胞研究、克隆技術、基因改造也在國際科學界掀起波瀾。

施普林格·自然集團大中華區總裁劉珺說:“我認為,有些人的觀點是,中國處在科研前沿,因此對研發最新技術有很大的雄心和胃口。”

?

尋找“奇異粒子”

在中國南部的大亞灣地下,科學家正在研究的是宇宙中最為奇異的粒子:中微子。

報道稱,中微子產生于核反應,是組成自然界的最基本的粒子之一。大亞灣的實驗在全世界只有屈指可數的幾個地方正在展開,也許會幫助科學家理解中微子的奇異特性。在大亞灣,科學家觀測的是產生自附近一家核電站的中微子。

這里安裝有一系列巨大的粒子探測器,可以監測到中微子與其他粒子的罕見對撞。

大亞灣中微子項目的研究工作非常成功,去年獲頒國際知名的科學大獎“突破獎”。考慮到中國從上世紀80年代才開始向這一領域的研究進行投入,取得如此進步令人刮目相看。

主持中微子項目的中科院高能物理所所長王貽芳說:“現在我們開始見到成果了。”

報道稱,和中國許多科學家一樣,王貽芳也曾在國外工作。以前,離開中國的科學家很少回國,但現在人才外流之勢出現逆轉。

王貽芳說:“隨著政府投入越來越多、機會越來越多,將來回來的人還會更多。”

中科院高能物理所研究員曹俊說:“在中國,目前真是科學家的好時光。”

?

探險幽深海洋

上海附近的一個碼頭人頭攢動,聚在一起觀看中國嶄新的科考船下水儀式。

報道稱,這艘科考船配有實驗室和先進的科研設備,它將探索世界的大洋,也將幫助中國深入海底。科考船將成為深海潛水器的“發射臺”。

上海海洋大學的崔維成教授說:“人類對深海的了解還不如對月球和火星表面的了解多。這就是我們為什么要為海洋科學家潛入深海創造條件的原因。”

與此同時,中國政府正在推動探索深海。中國的載人潛水器“蛟龍”號是由崔維成及同事設計的。“蛟龍”號下潛深度達到相當可觀的7062米。

現在,中國政府正計劃研發新型潛水器探索海底最深處。中國強調其目的完全是科學研究。但目前海上局勢緊張。

報道稱,中國在南中國海地區卷入主權糾紛,也正在該地區加大軍事部署。有人擔心,海洋科技或許會被中國用于加強對爭議水域的控制。

?

飛向浩瀚太空

在北京的辦公室內,中國科學家吳偉仁轉了轉一個巨大的月球儀。他是中國探月工程總設計師。2013年,中國將探測器送上月球,這是時隔近40年后人類第一次進行月球探索。

吳偉仁自豪地指了指月球儀上“玉兔”月球車登陸、標有中國國旗的地方。他介紹了中國探索太空的新項目,包括月球探索。

中國計劃發射航天器前往月球,搜集巖石樣本帶回地球,同時還計劃在2018年探訪月球的背面。

中國還把目光瞄準了火星。不久前,中國宣布計劃于2020年前后發射火星探測器。

吳偉仁說:“進入軌道、環繞探測、部署探測器,我們將一氣呵成。”

報道稱,對中國來說,載人探索也是一個重點。中國將于今年發射空間實驗室“天宮二號”,今后還將加大規模。這表明,中國決心不讓任何困難成為攔路虎。中國在太空探索領域的快速進步和中國在其他許多科學領域的突飛猛進交相呼應。

今年三月的全國人大會議上,中國宣布了“十三五”規劃。2016年政府工作報告中數十次提到“創新”一詞。

下一階段,中國希望經濟發展從以制造業為主導轉向以創新產業為主導。

中國經濟的高速增長已出現放緩跡象,但政府將研發投入放在未來計劃的中心地位。到2020年,中國希望科技研發投入占到國內生產總值的2.5%。

很明顯,中國處于一個轉折點。中國的科學革命下一步將走向何方,中國是否能完成向世界科學強國的轉型,全世界拭目以待。

【延伸閱讀】境外媒體:科學巨匠稱探測引力波將產生“革命影響”

參考消息網2月13日報道境外媒體稱,著名物理學家斯蒂芬·霍金11日表示,引力波的發現帶來了一種觀察宇宙的新方式,愛因斯坦的理論中有關引力波的預測也得到了證實。

據西班牙《阿貝賽報》2月11日報道,作為黑洞領域的專家,霍金稱,探測引力波的能力有可能對天文學產生革命性的影響。

他說,引力波是宇宙大災變留下的痕跡,它的發現首次證明了雙黑洞系統的存在,也是首次觀察到黑洞融合。

霍金強調,除了驗證廣義相對論,人類還可以期待透過宇宙的歷史看到黑洞。借助引力波,人類甚至將可以看到宇宙大爆炸時期早期宇宙的痕跡。

英國格拉斯哥大學研究員希拉·羅恩參與了此次引力波探測計劃,她形容自己的工作是一次令人神往的旅行。

羅恩說:“我們坐在地球上,觀察宇宙的縫合處是如何因十幾億年前發生的一次黑洞融合而被燙平和壓縮的。當我們打開探測器時,宇宙已經做好準備,等著說‘你好’了。”

據臺灣“中央社”2月11日報道,國際科學家11日宣布發現引力波證據,證實了愛因斯坦100年前所做的預測,黑洞專家、英國天文物理學大師霍金表示,他相信這是科學史上重要的一刻。

霍金在接受英國廣播公司專訪時表示:“引力波提供了看待宇宙的嶄新方式。”

另據共同社2月12日報道,鑒于國際科研小組LIGO首次探測到引力波,諾貝爾物理學獎得主、東京大學宇宙線研究所所長梶田隆章12日在位于千葉縣的該研究所召開記者會發表感想稱:“這是最初的一步。接下來進入正式推進引力波天文學(研究)這一振奮人心的時代。”

梶田就上述科研成果稱:“這是研究引力波及廣義相對論的科學家盼望已久的歷史性發現,非常激動人心。”

報道稱,梶田將擔任引力波望遠鏡“神樂”探測計劃的代表。該望遠鏡已設在了岐阜縣,計劃從今年春季開始進行探測試驗。

梶田解釋稱:“此次的發現表明能以引力波構成新的天文學。”他笑著表示:“與其說是(被超越的)懊悔,不如說通過LIGO的數據得知能探測到引力波的概率有望變大,非常好。”

中新網5月24日電據民政部網站消息,近日,中國科協、民政部印發《關于加強國際科技組織人才培養與推送工作的意見》(以下簡稱《意見》),《意見》指出,建立國際科技組織工作領導機制,全面規劃和指導中國科協系統國際科技組織工作。

據介紹,為適應新形勢下國際科技組織工作的需要,擴大國際科技組織任職人員數量和提升國際科技組織任職層次,積極承擔國際責任和義務,保證任職隊伍持續發展,中國科協、民政部印發了《關于加強國際科技組織人才培養與推送工作的意見》,《意見》主要內容如下:

——建立健全國際科技組織任職工作體制機制

《意見》指出,建立國際科技組織工作領導機制,全面規劃和指導中國科協系統國際科技組織工作,制定“十三五”期間國際科技組織人才培養和重點推送工作計劃。

充分調動和發揮全國學會、協會、研究會等社會組織的作用,建立統籌管理與開放治理相結合、分級分類管理的工作模式,形成多層次、多渠道的國際科技組織人才培養和推送機制。中國科協直接加入的國際科技組織任職及后備人才選拔、培養和推送由中國科協國際聯絡部負責;中國科協所屬全國學會、協會、研究會及中國科協直屬事業單位加入的國際科技組織任職及后備人才選拔、培養和推送由各加入單位分工負責。中國科協根據不同階段工作目標,對相應國際科技組織人才培養和推送工作進行重點支持。

鼓勵開展創新性、引導性的國際科技組織工作。在我國科技領先或具有競爭力的領域,積極新建或引導國際科技組織在我國登記并設立總部,將在我國登記的國際科技組織作為人才和培養推送工作的重要目標,充分發揮其在人才培養和推送工作中的重要作用。提高在我國已登記的國際科技組織運用國際規則、增強國際影響、凝聚行業共識的能力。支持國際科技組織在我國設立分支機構。支持科學家在國際科技組織中參與或發起有影響力的大型國際科學計劃。

會同有關部門為我國專家在國際科技組織任職創造良好的政策環境。積極推動建立評估激勵機制:將國際科技組織任職、國際化能力建設和國際影響力提升等要素列入全國性社會組織評估指標體系;將國際科技組織任職列入人才評價體系,從國家層面制定鼓勵科技人員參與國際科技組織任職和國際科技交流的激勵機制。

充分發揮國際科技組織任職和后備人員的作用,結合中國科協高水平科技創新智庫建設整體規劃,利用好國際科技組織平臺,加強智庫對外傳播能力和話語體系建設,積極在重大科技問題上發出聲音,以務實高效的科技人文交流服務國家外交大局。

——建設可持續發展的人才培養和推送工作體系

《意見》提到,根據國際科技組織職位及后備人才特點,建設高級職位后備人才庫和一般職位后備人才庫。鼓勵和支持中國科協所屬全國學會、協會、研究會及中國科協直屬事業單位通過高等學校、科研機構、企業、有關事業單位、社會組織和黨政機關等多元化渠道選拔推薦政治過硬、業務能力強、綜合素質高、外語基礎好的專門人才入庫。

根據參與的國際科技組織的具體情況,中國科協機關和中國科協所屬全國學會、協會、研究會及中國科協直屬事業單位為后備人才制定具體的任職目標、后備期限及后備工作計劃;積極創造有利條件,使后備人才自覺自愿地根據制定的后備工作計劃,保持和加強與目標國際科技組織的聯系,積極參與目標組織的活動;協助任職后備人員有針對性地參與國際組織項目,獲得必要工作經歷,爭取在后備期限內實現任職目標。

支持全國學會、協會、研究會等社會組織積極參與重要國際科技組織換屆競選工作,進一步加強對國際科技組織重要職位競選的統籌、指導和支持。建立重點國際科技組織重要職位競選案例庫,用于國際科技組織任職培訓和指導工作。

中國科協所屬全國學會、協會、研究會及中國科協直屬事業單位推薦人員參加國際科技組織重要職位競選,需針對國際組織的特點提前做好充分準備,認真分析競選形勢,制定可行競選方案,并加強與有關部門的溝通,有針對性地做好協同工作。

建立中國科協系統國際科技組織任職人員數據庫,全面了解掌握中國科協機關和中國科協所屬全國學會、協會、研究會及中國科協直屬事業單位在國際科技組織中任職人員的基本情況,分類支持和管理,加強與民政部門社會組織登記管理數據信息共享。

中國科協所屬全國學會、協會、研究會及中國科協直屬事業單位要建立健全所參與的國際科技組織重要職位與任職信息統計機制,建立我任職人員的工作檔案,加強與專家的溝通與聯系。

——做好國際組織人才培養和推送的配套支撐工作

《意見》強調,與時俱進努力創造良好政策環境,為國際科技組織任職人員參與國際組織工作、后備人員參與國際組織職位競選工作提供便利;鼓勵全國學會、協會、研究會等社會組織吸收國際科技組織任職人員擔任學會領導層職務;鼓勵為國際科技組織任職后備人員創造條件參加目標組織相關活動。推動在我國登記的國際科技組織及其工作人員同等享受國家給予境外國際科技組織及其工作人員的相關待遇。

中國科協機關和中國科協所屬全國學會、協會、研究會及中國科協直屬事業單位要根據對外交往和任職工作的需要,有計劃地在不同層面為國際科技組織任職及后備人員提供必要的培訓服務,以培訓班或其他適宜方式向任職和后備人員提供國際形勢、國家方針政策、國際組織知識、處理國際事務的準則及實操外語等方面的系統培訓,不斷提高任職及后備人員個人綜合素質和實際工作能力,把握好原則性和靈活性,協調好國內規則和國際慣例,處理好國家利益和國際組織關切之間的平衡。

此外,鼓勵全國學會、協會、研究會等社會組織為國際科技組織任職及后備人員參與相關活動提供經費支持,不斷擴大支持力度和資助面。支持國際科技組織領導職務任職人員履職所需出國參加行政性會議及相關活動經費,努力為擔任重要國際科技組織領導職務專家提供國內辦公經費,支持其開展國際組織任職相關研究等工作,爭取為國際科技組織任職后備人員參與目標組織活動提供資助。

?

5月22日下午,乘坐橡皮艇的人員為浮出水面的“蛟龍”號載人潛水器掛上纜繩。當日,“蛟龍”號載人潛水器成功完成在雅浦海溝的最后一次科學應用下潛,最大下潛深度達6579米。新華社記者潘潔攝

新華社“向陽紅09”船5月22日電(記者潘潔)“蛟龍”號載人潛水器22日成功完成在雅浦海溝的最后一次科學應用下潛,最大下潛深度達6579米。

據現場指揮部介紹,“蛟龍”號當地時間22日7時33分布放入水,17時38分回收至甲板。其在水中的時間為10小時5分鐘,海底作業時間達3小時2分鐘。

本次下潛開展了超過1公里遠的近底航行,拍攝了大量海底高清視頻和照片資料;獲取典型巖石樣品5塊,短柱狀沉積物插管4管,海星1只,近底水樣16升,取得了近底多參數環境數據;開展了潛航員學員海上實艇主駕駛培訓。

此次“蛟龍”號下潛作業點位于雅浦海溝東側溝壁。據主駕駛唐嘉陵介紹,此次下潛發現海底地形坡度較大處有巖石分布,地形平坦處覆蓋有較厚的沉積物,且沉積物松軟。

“通過1公里多的近底航行,我們發現該海區的優勢物種是一種白色小蝦,其他生物如海星、端足類也較為常見。我們將進一步分析沉積物的成分,以了解海溝巨型底棲生物的食物來源,”中國國家海洋局第二海洋研究所助理研究員周亞東說。

此次下潛是“蛟龍”號第五次在雅浦海溝開展下潛作業,也是首次在這一海溝東側溝壁進行下潛。

“我們希望比較雅浦海溝東側和西側的生物分布有何差異。從目前的初步觀察看,雅浦海溝東西溝壁同樣水深的生物種類比較相似,”國家海洋局第二海洋研究所研究員王春生說。

5月22日下午,完成下潛作業的“蛟龍”號載人潛水器被纜繩吊起,準備回收至母船。當日,“蛟龍”號載人潛水器成功完成在雅浦海溝的最后一次科學應用下潛,最大下潛深度達6579米。新華社記者潘潔攝

中新社北京5月21日電 (記者張素)記者21日從中國科學院生物物理所獲悉,該所科學家在光合作用超級復合物結構研究方面獲重大進展,向“人工模擬光合作用”再進一步。

光合作用被稱為生物界的“發動機”,為生命活動注入能源和氧氣。但因光合作用極其復雜,科學家們一直沒有弄清其中的多個關鍵步驟是如何銜接的。換言之,科學家已知光系統II處于光合作用電子傳遞過程的最上游,可謂人工模擬光合作用的理想模板,但卻難以觀察到其高分辨率三維結構。

中科院生物物理所的柳振峰研究組、章新政研究組、常文瑞/李梅研究組聯合攻關,在全球首次“看清”了光合作用超級復合物結構。相關研究已發表在英國《自然》期刊。

柳振峰介紹,研究團隊通過單顆粒冷凍電鏡技術,在3.2埃分辨率下解析了高等植物(菠菜)光系統II—捕光復合物II超級膜蛋白復合體的三維結構。“這是前所未有的精度,能在這個精度下解析的蛋白—色素復合體也是前所未有的復雜。”他說,光系統II是由25個以上蛋白質亞基以及眾多色素和其他輔因子組成的超大膜蛋白—色素復合物。

科學家們還揭示了捕光天線與光系統II核心復合物之間的相互裝配機制和能量傳遞途徑。柳振峰將天線復合物比喻為“發電廠的供能裝置”,它們負責提供充足的能量,驅動光反應的進行。

章新政介紹,1埃為0.1納米,目前全球僅有幾家實驗室得到過接近3埃分辨率的膜蛋白電鏡結構。此次研究過程,他們在冷凍樣品制備、數據收集、算法設計等方面進行創新性探索,“在精度上還有繼續挖掘的空間。”他對中新社記者說。

談及這些研究的意義,李梅解釋,在光合作用的結構機理研究取得重大突破,向“人工模擬光合作用”再進一步,這將為解決能源、糧食、環境等問題提供啟示性的方案。她表示,團隊后續將向著更高分辨率及不同狀態的超大膜蛋白—色素復合物的結構研究繼續努力。(完)

【延伸閱讀】 我國科學家率先破解光合作用超分子結構之謎

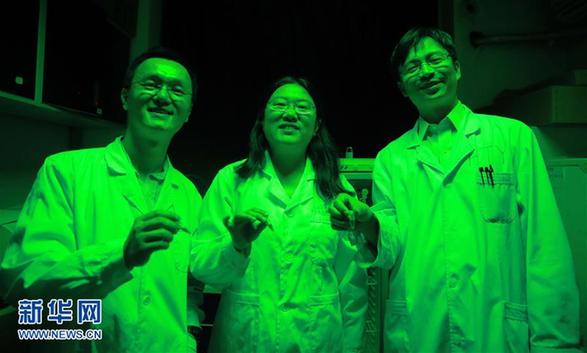

5月20日,章新政、李梅、柳振峰(由左至右)在中國科學院生物物理所的實驗室內合影。

經過多年努力,中科院生物物理所柳振峰研究組、章新政研究組和常文瑞/李梅研究組通力合作,聯合攻關,通過單顆粒冷凍電鏡技術,在國際上首次解析了高等植物(菠菜)的光系統II-捕光復合物II超級膜蛋白復合體的三維結構。該項研究工作發表在最新出版的國際頂級期刊《自然》上。新華社記者才揚 攝

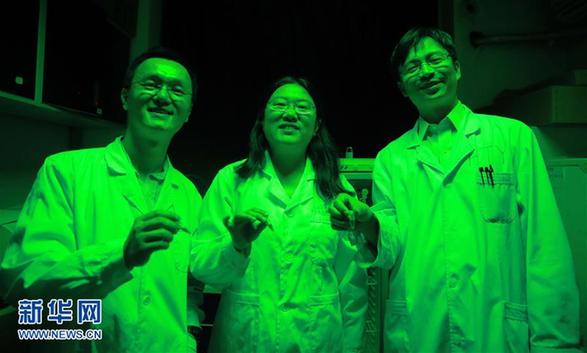

5月20日,在中國科學院生物物理所的樣品制備實驗室內,柳振峰、李梅、章新政(由左至右)手拿超級膜蛋白復合體的樣品合影。因超級膜蛋白復合體中的葉綠素吸收大部分的紅光和紫光,不吸收綠光,該實驗室內的燈光全部為綠色光源以保護葉綠素樣品。新華社記者才揚 攝

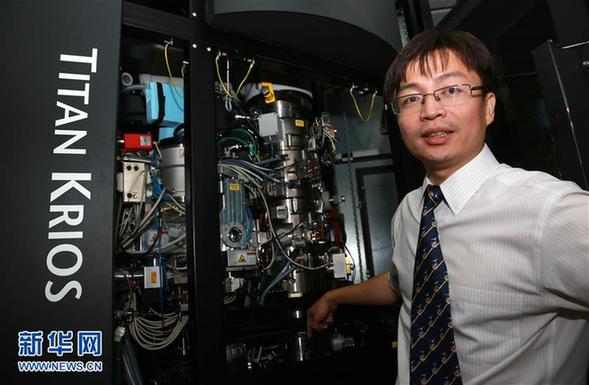

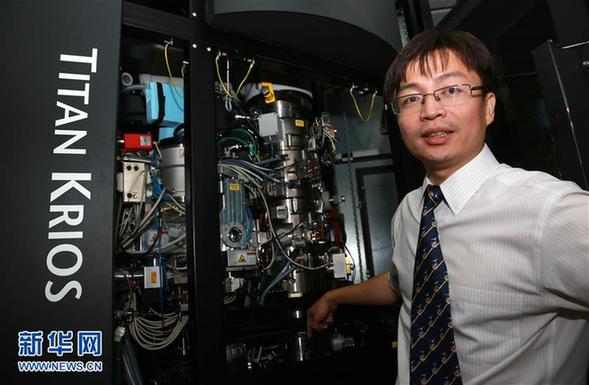

5月20日,章新政在中國科學院生物物理所的實驗室內展示冷凍電鏡。新華社記者 才揚 攝 |

fa650aa6-5a36-4bef-8031-318746e95978.jpg)

5f305d87-6a2d-4a23-b0ff-8214f57bce96.jpg)

537c4a06-6a0c-4e2a-87f7-9afafc202625.jpg)