長征七號運載火箭發射在即,本報記者走進海南文昌航天發射場,為你揭開我國首個濱海發射場的神秘面紗—— 等待第一聲“點火”,這里如此平靜 ■本報記者 王通化 鄒維榮 通訊員 張曉霞

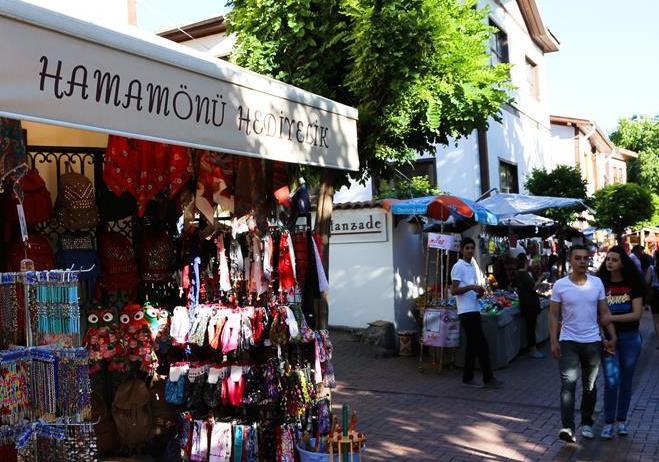

藍天、白云、陽光、沙灘、椰林……今天,用這些詞語形容文昌,已遠遠不夠。 因為有了航天發射場,這個地處國際旅游島海南東北一隅的縣級市,正憑著“航天”概念聲名鵲起。 一撥又一撥的游客來到這里,遠遠張望著這片椰林深處帶著夢幻色彩的神秘之地。這些目光,隨著長征七號首次發射日期的臨近,變得愈加好奇:作為我國首個濱海發射場,這里正在發生什么?有何獨特細節?背后有哪些鮮為人知的故事? 日前,本報記者走進海南文昌航天發射場,為您揭開它的神秘面紗。 新原點,選擇在星光之地 “航天”熱浪攪動著文昌的大街小巷,如同熱空氣一樣無處不在—— “迎火箭首飛,樹文昌形象”“最美火箭發射觀賞地”“陽臺觀首飛”……文昌的街道兩旁,諸如此類的字樣令人目不暇接。就連街邊小餐館的餐具上,印的都是火箭圖案。 “熱浪”的中心,是一個叫龍樓的小鎮。這里,便是海南文昌航天發射場所在地。 2009年,一群西昌衛星發射中心技術人員來到這里,開始正式開工建設文昌發射場。直到今天仍鮮為人知的是,海南文昌航天發射場由西昌衛星發射中心建設管理使用,這里的大部分工作人員,都來自西昌衛星發射中心。 從西昌到文昌,一字之差的背后,卻是我國航天發射場空間的巨大轉換。俯瞰中國版圖,從大漠戈壁到大涼山下,從黃土高坡到海角天涯,中國航天發射的“原點”正在由內陸向沿海位移。至此,中國航天發射場四足鼎立,形成沿海內陸相結合、高低緯度相結合、各種射向范圍相結合的新格局。 全程參與建設的西昌衛星發射中心副總工程師周鳳廣一連用3個“值”表達對這一“新原點”的肯定:“一是緯度低、發射效費比高,同等條件下能夠明顯提升地球同步軌道衛星運載能力,延長衛星使用壽命;二是射向寬、安全性好,射向1000公里范圍內均為海域,火箭殘骸落區均在海上,可以滿足安全性的要求;三是海運便捷、可行性強,可以解決由于新一代運載火箭直徑大、現有鐵路和空運均無法運輸的難題。” 為了這一“新原點”,不知經過多少次選址論證。其間甘苦,早已成為海南文昌航天發射場故事中不可分割的“前傳”。今天漫步發射場,當初遷走的村莊、小學的痕跡仍掩映在椰林深處,以一種耐人尋味的方式,講述著腳下這片土地與航天的不解之緣—— 被遷走的村子叫“星光村”,村里小學的校門柱子上面竟然有一個“一枚火箭在眾星環繞中向天發射”的不銹鋼模型!據說,這是該校當年專門請人設計的校標,期望這里的孩子長大成材向科技進軍。 從西昌到文昌,從“星光村”到發射場,從“火箭發射模型”到長征七號運載火箭首飛,這個“新原點”蘊含多少巧合、多少必然! 對于中國航天來說,每一個“原點”都是一次夢想的出發;每一個原點,都是一次坐標系的重構。 在戈壁灘上的“原點”——酒泉,從神舟一號到神舟十號,都從那里飛向太空,那里已成為世界聞名的載人航天發射場。 在大涼山下的“原點”——西昌,一次次“嫦娥奔月”,正在讓那里成為中國航天的“探月港”。 在黃土高坡的“原點”——太原,發射周期越來越短,發射方式正從“一箭一星”變為“一箭多星”。 在中國航天發射“新原點”,這個曾經以“星光”命名的地方,必將以一次次新一代火箭的成功發射,迎來更多太空中的中國星光! |