廣州通過實施河長制規范河湖管理,安排專人保潔護水。圖為海珠濕地工作人員在清理湖面垃圾。鄒錦華攝

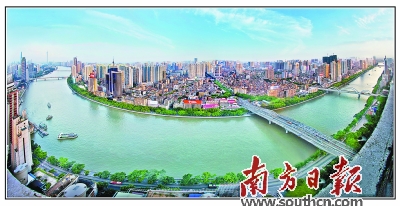

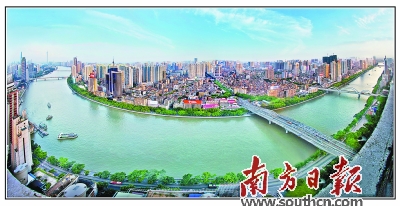

河長制推動廣東人民的母親河——珠江的水環境明顯改善。鄒錦華攝

近日,央視新聞聯播報道了廣州市越秀區東濠涌歷經6年治水實現的華麗蛻變:從劣Ⅴ類黑臭河涌到Ⅱ類優質水質,從人人繞道避之的地方到休閑漫步的好去處,在河長制助推下煥然一新的水環境,引來人們驚嘆。

黨中央、國務院去年底提出,2018年年底前全面建立河長制。省第十二次黨代會報告要求,突出抓好水污染治理,全面落實河長制。

近日,廣東版河長制實施藍圖出爐——《廣東省全面推行河長制工作方案》(以下簡稱《方案》)由省委辦公廳、省府辦公廳聯合印發。《方案》提出,到今年年底全省江河湖庫全面建立河長制,比中央要求提前一年;到2020年年底,基本實現河暢、水清、堤固、岸綠、景美的總目標,努力實現全面落實河長制工作走在前列。

江河湖庫眾多,水環境治理、水安全保障任務繁重的廣東,緣何有底氣和勇氣在推行落實河長制中爭當“排頭兵”?專家指出,廣東一直高度重視河湖管護機制創新,因地制宜施策,近年來結合深入實施《南粵水更清行動計劃》和山區中小河流治理等工作,在省內分類探索試行“構建珠三角綠色生態水網”、“打造粵東西北平安生態水系”兩種治河模式,取得階段性成效,為全面推行河長制積累了寶貴經驗。正因如此,廣東有信心打造好具有嶺南特色的河長制升級版。

珠三角

落實各級責任推動水環境治理

自去年11月任河長以來,廣州市黃埔區永和街道工作委員會書記黃俊韜每天都要到永和河巡視,走個兩三遍,一旦發現有污水排放或者水不清等問題,就立即在微信群里通知各部門著手處理。

“5月26號,群眾舉報河邊有口排放污水,市政公司溯源后發現是附近新建社區有3個污水源,我就向水務局報告,落實整改。”黃俊韜翻查著微信記錄告訴筆者。

在河長的督促下,通過當地環保、水務、建設等多部門聯合執法治水的方式,在過去一年里,永和街道共巡視了800多家企業,懲處了20多家違法違規企業,從而使其實施工業污水治理。這條曾經的廣州市重點治理的河涌,現在已經告別“黑臭”的污名。

不僅是廣州,河長制的推行也讓佛山的河流水質明顯改善,這在今年端午期間的龍舟賽中可見一斑。“以前河涌的水都黑乎乎的,我們都不敢發力,現在就不會了,有這么清的水,扒龍舟是一種樂趣。”龍舟隊員譚先生感嘆。

從2008年開始,為鐵腕整治汾江河,佛山制定并推出“涌長責任制”,次年4月,正式在汾江河流域16條河流實施,成為廣東河長制的雛形——分管副市長擔任汾江河河長,禪城、南海兩區副區長擔任段長,7個鎮街行政負責人擔任涌長,一旦發現有違規排污、傾倒垃圾、占用河道等破壞內河涌的現象,將追究河長、段長和涌長責任。

“十二五”規劃實施以來,該市五區治理河涌共計長達4200多公里,修復和打造水系岸線景觀帶累計約600公里,打造出大批靚麗的河湖濱水生態景觀。目前,佛山已形成四級河長體系,由市委書記和市長掛帥,設立各級河長1276人。本月內,市水務局將成立專門的河長制辦公室,推進工作進一步落實。

目前,廣州、深圳、佛山、東莞、江門等已探索建立河長制、涌長制或段長制,配套制定了具有區域特點的考核指標體系、河道管養模式和監督巡查辦法。

粵東西北

管護機制深入鎮村提升水安全保障能力

與人口、產業密集的珠三角城市不同,粵東西北山區提升防洪能力、保障水安全的需求更為迫切。《方案》提出,構建從省到村的五級河長體系,當中的(村)段長也在粵東西北山區得到更多的體現。

“當了河段長后,責任越來越大了。”河源東源縣上莞鎮下寨村主任高添球感嘆。山區中小河流是治水的“毛細血管”,河源東源縣上莞河正是其中之一。高添球正是把守這條河“最后一公里”的下寨段的段長。

“上莞河沿岸四條自然村,聘請了4名‘河工’(河道管護工作人員),供段長調遣,巡查過程中出現什么異常,及時向我們報告。”上莞河納入省實施山區中小河流治理項目后,洪澇災害大為減少,河堤還實施了綠化美化。但每逢大雨洪水經過的時候,仍難以避免把兩岸的雜草、垃圾帶進河里。這時候,高添球就要帶著河工加密巡查,清理河道。看著段長如此辛苦,村民都再也不忍心亂丟棄垃圾入河,群眾的環保意識明顯提高。

類似的變化也出現在東源縣曾田鎮。該鎮黨委書記、曾田河的分級河長黃志勇說,在河長帶著村干部、群眾實施山區中小河流治理的各項工程后,今年5月出現了3小時160毫米的強降雨,河道也能安全行洪,徹底改變了過去一遇洪水兩岸必遭災的被動局面,保障了群眾生命財產安全,村民們看到村干部是干實事的,都大力支持村干部的工作,今年村兩委換屆非常順利。

實施河長制后,水安全、水生態、水環境發生顯著變化。由河源東源縣環境監測站出具的東江水綜合整治水質報告顯示,東源縣14條考核河流水質出現了明顯好轉,其中,曾田河水質從2014年的劣Ⅴ類上升至2016年的Ⅱ類。

不僅河源,近年來,韶關、梅州、清遠、云浮等地也探索試行了以中小河流治理與長效管護、水資源管理、水域岸線管理保護為主的河長制,加快完善防洪減災體系建設,有效提升水安全保障能力,有力促進山區水生態改善,充分發揮河流的綜合效益。

省委、省政府高度重視山區中小河流治理管護問題,要求中小河流治理要同步建立長效良性管護機制。省水利廳去年就制定出臺試行河長制指導意見。目前,韶關、河源、梅州、清遠、云浮等山區市均明確了“市、縣、鎮、村”各級河長及職責,落實管護人員、經費及考核機制等,并設立河道公示牌、埋設界樁、河道巡查、管護保潔等措施。

“河長制”在山區五市的地方實踐中,還涌現了不少創新做法。如清遠連州市對鄉鎮河道管理實行“三色預警”制,由鎮河道管理監督考核小組按月對每條河道的治理情況,發布綠、黃、紅等“三色”預警公示,形成鎮指導、村落實、村民隨時監督的河流管護機制。河源市在試行“河長制”的同時,結合村級水管員政策和水利部下達的中小河流管護經費(每公里每年1萬元),落實管護人員和管護經費。

河長制為山區五市中小河流治理建立了長效管護機制。項目實施兩年多以來,山區五市因洪澇災害死亡人數和直接經濟損失的年平均值,與項目未實施前5年的年平均值相比,分別下降88%和61%,取得了顯著的防災減災效果。

展望

“一河一策”推進河長制全覆蓋

珠三角和粵東西北河長制的前期探索表明,珠三角地區和粵東西北山區在自然稟賦條件和經濟發展程度方面存在明顯差異,對水資源保障需求和河湖管護要求也各有側重,河長制應體現因地制宜的特點。

按照省委、省政府要求,珠三角和粵東西北地區要實行差別化的發展政策和各有側重的績效考核,加快建成珠三角國家綠色發展示范區,促進粵東西北地區綠色崛起。

對此,廣東《方案》針對兩個地區的不同特點,提出以水環境治理為主的“構建綠色生態水網”和以水災害防治為主的“打造平安生態水系”兩種推進模式,即:珠三角地區9市注重生態優先,結合全國水生態文明城市試點、海綿城市試點建設,打造水生態文明城市群,構建綠色生態水網;粵東西北地區12市注重保障水安全,以中小河流系統治理、長效綜合管護為依托,結合美麗城鎮和新農村建設,打造平安生態水系。

目前,我省正在抓緊制定省級工作方案相關配套制度,加快落實主要河湖“一河一策”實施方案和河長工作手冊編制工作,指導地方同步推進河長制的全覆蓋。

各地市黨委、政府高度重視,上下聯動抓好制度落實。

如廣州已率先印發市級方案,并明確實行雙總河長制,由市委書記、市長共同擔任本級總河長,各區黨委書記任區總河長,市黨委、人大、政府、政協主要負責同志分別擔任市內主要河湖的河長;不僅河涌要有河長,全市江河、湖泊、水庫、山塘都要全面推行河長制。目前,全市已設置各級河長2892名,其中市級河長13名,分別擔任市內42條主要河湖的河長。

深圳市于5月27日印發市級實施方案,明確在全市河湖全面建立市、區、街道三級河長組織體系,由市委主要負責同志、市政府主要負責同志分別擔任市總河長和副總河長。深圳市級方案突出跨界河流和灣區水環境治理,并重點推進主要河流和濱海地區感潮河段的防洪減災工程建設;此外,建立了河長定期巡查制度,并要求聘請社會監督員對河湖管理保護效果進行監督和評價。目前,全市已公布首批148條(160段)河湖的河長名單,計劃于今年6月底前公布其他河流河長名單,實現全市河長制全覆蓋;同時,按照“一河一策”原則,為茅洲河等六大重點流域制定了“河長工作手冊”。

除廣州、深圳外,佛山也已印發工作方案;汕頭、珠海、江門市的工作方案已經市委、市政府審議通過,汕尾、陽江、云浮、韶關、肇慶市的工作方案力爭近期印發。目前,全省21個地級以上市已有19個市實行了雙總河長制(書記、市長共同任總河長)。各地市也同步指導所轄縣(市、區)編制好本級工作方案。

廣東還將實施“互聯網河長制”行動計劃,運用云計算、大數據、物聯網等先進技術,開發建設面向全省五級河長制的信息管理平臺,利用衛星通訊、遙感、遙測、無人飛機、視頻監控等技術手段,對河湖實施全方位的監控管理。同時,應用微信、APP等新媒體和移動互聯技術,及時向社會發布相關信息。

目前,廣州市、梅州市梅江區、蕉嶺縣和云浮市新興縣等多地在“河長制”公示牌增設二維碼,讓群眾能方便快捷地了解河道基本情況,并通過“投訴與意見”功能動態參與河道監督,成為民間“河長”。

廣州市治水辦近日在大學城啟動高校志愿者巡河行動,建立河涌巡查青年志愿者服務隊伍。深圳市則聘任了首批45名民間河長,并在深圳灣大沙河邊揭牌成立了首個護河志愿服務站。

■專訪

省水利廳黨組書記、廳長許永錁:

讓河長制在南粵大地落地生根

廣東下一步如何落實《廣東省全面推行河長制工作方案》(以下簡稱《方案》),讓河長制盡快在南粵大地落地生根、發揮作用?筆者就相關問題專訪了省水利廳黨組書記、廳長許永錁。

問:《方案》的出臺對實現省黨代會報告提出的治水目標有何意義?

許永錁:省委、省政府歷來對治水工作高度重視。治水涉及社會各方面,單靠某一部門或某個行業是遠遠不夠的,需要全社會共同努力,合力治水,才能實現治水既定目標。剛剛出臺的《方案》,為實現全社會合力治水提供了可靠有力的組織和制度保障。

《方案》提出建立區域與流域相結合的省、市、縣、鎮、村五級河長體系,在中央要求設立四級河長基礎上,將河長體系延伸至村(居)一級,實現江河湖庫全覆蓋,力求解決河湖管護“最后一公里”問題。《方案》明確由省政府主要負責同志擔任省總河長,省委專職副書記和省委常委、常務副省長擔任省副總河長,各市、縣、鎮設立本級總河長,流經各區域內主要河湖,分別由省、市、縣、鎮黨委或政府負責同志和村(居)負責同志擔任本級河長,這就從制度層面明確各級黨、政負責人在治水管水方面的職責和任務。同時,《方案》明確了水利、國土、環保、住建、農業、林業等相關部門的職責和分工。從而建立責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖管理保護機制,致力解決好我省水資源短缺、水災害頻發、水環境污染、水生態損害等群眾反映突出的水問題。此外,《方案》要求加強社會監督和宣傳引導,借助主流媒體和新媒體,充分利用信息化手段,引導群眾參與治水,營造全社會關注和保護河湖的良好氛圍。

問:下一步,我省將采取什么措施確保年底前全面建立河長制,推動這項制度在南粵大地落地生根?

許永錁:全面建立河長制,時間緊、任務重。下一步,我省將重點抓好以下工作落實:

一是健全組織體系。抓緊成立省全面推行河長制工作領導小組,并加快組建省河長制辦公室,同步指導和推進地方河長制機構建設,全力搭建好工作平臺。同時,督促各地健全以黨政領導負責制為核心的責任體系,盡快明確市、縣、鎮、村各級河長,爭取早日形成自上而下、層層抓落實的工作格局。

二是完善制度保障。結合我省實際,推動省河道管理條例的修訂,從立法層面為河長制的落實提供保障。按照國家要求,抓緊出臺我省貫徹落實省級工作方案的指導文件及配套制度,力爭10月底前出臺省級配套制度。同步推進“一河一策”實施方案制訂工作,力爭11月底前出臺東、西、北、韓、鑒江等主要河流的“一河一策”實施方案。

三是推進任務落實。盡快確定河湖分級名錄,加強區域、部門間的協同配合,合力推動水資源保護、水安全保障、水污染防治、水環境改善、水生態修復、水域岸線管理保護、強化執法監管等河長制主要任務的落實。加快實施“互聯網河長制”行動計劃,充分利用信息化手段提升治河管河能力。

四是強化考核問責。建立河長制考核體系和激勵問責機制。將河長制落實情況納入廣東省最嚴格水資源管理制度、水污染防治行動計劃實施情況等考核內容,結合領導干部自然資源資產離任審計和整改情況進行考核評價。實行生態環境損害責任終身追究制,對造成生態環境損害的,嚴格按照有關規定追究責任。同時,在地方探索實行“以獎代補”、考核結果與財政撥款相銜接的獎懲制度,全面壓實各級責任,避免“河長制”形式大于實質。

五是加強指導監督。加強對基層河長制工作方案制訂、河湖劃分、河長辦設置、“一河一策”等工作的指導,并開展定期督察,促進各市縣鎮8月底前同步出臺工作方案,確保年底前全省全面建立河長制。

六是開展宣傳教育。廣泛開展生態文明和河湖健康教育宣傳,同步指導市、縣、鄉、鎮、村對河長制政策進行多角度、全方位的宣傳解讀,引導社會形成關心、支持、參與和監督河湖管理保護的良好氛圍。

問:怎樣確保河長制行之有效?

許永錁:要確保河長制行之有效,至少要做到四點:一是各級河長要主動擔責,主動作為。通過建立工作制度、嚴格實施考核,明確各級河湖行政負責人的工作職責,促進河長們下決心、花大力氣治河管河。在制定考核辦法時,要體現問題導向,結合不同河湖管理保護要求,實行差異化績效評價考核,把考核結果作為地方黨政領導干部綜合考核評價的重要依據。通過巡查檢查發現問題,通過督察督辦解決問題,確保各項工作落到實處。

二是各地要因地制宜,一河一策。各地市的經濟基礎和發展定位不同,具體到每一條河的突出問題又不一樣,要立足不同地區不同河湖實際,實行一河一策、一湖一策,才能真正解決好我省水資源短缺、水災害頻發、水環境污染、水生態損害等突出問題。

三是各部門要強化協作配合,實行聯防聯控。河湖管理保護不能單靠水利一個部門單打獨斗,涉及的環保、住建、國土等多個部門,必須要在河長的組織領導下,各司其職、各負其責,密切配合、協調聯動。

四是各種措施要服從大局、相得益彰。要堅持流域統籌,系統治理。水系是連通的,岸上和水下是相鄰的,只有以流域為單元,統籌岸上岸下、上下游、干支流、左右岸進行系統治理,才能顯著提升水環境,保障水安全。我省雖然河網復雜,但依托東、西、北、韓江等流域管理局基本能夠實現河湖監管全覆蓋。在推行河長制的過程中,也應充分整合和發揮流域管理局的力量,為各級河長提供智庫服務。

撰文:謝慶裕 粵水軒 |

6a021623-d855-40a7-9bf8-08aaf5b66ab0.jpg)

a5de7127-e69e-478c-81e7-3e61224028e2.jpg)

6d31388c-2019-4d9d-adcf-8fd48284b2ea.jpg)