中國科學院成都山地災害與環境研究所科研人員李戰魯、楊宗佶、李秀珍(從左至右)在西藏自治區八宿縣白瑪鎮旺北村滑坡現場利用地質雷達考察滑坡情況(6月25日攝)。

穿過高山峽谷,途經全球地質活動最劇烈的區域,川藏鐵路被稱為世界最險鐵路。道阻且長,落石、滑坡、洪水、泥石流——這條路是人類迄今面臨挑戰最大的鐵路建設工程。昔日天塹,將變通途。有一群科研人員,用他們的智慧與綿延千萬年的地質活動博弈,用他們的腳步默默丈量著又一條“天路”,防災選線,要為雪域高原送去安康。

中國科學院成都山地災害與環境研究所科研人員李秀珍、楊宗佶、李戰魯、陳曉清、游勇(從左至右)在西藏自治區八宿縣白瑪鎮旺北村滑坡現場考察,檢查探測到的數據(6月25日攝)。新華社記者 金立旺 攝

中國科學院成都山地災害與環境研究所波密地質災害觀測研究站站長陳寧生在西藏自治區波密縣易貢鄉扎木弄溝考察易貢滑坡現場(6月28日攝)。新華社記者 金立旺 攝

中國科學院成都山地災害與環境研究所科研人員楊宗佶、李戰魯、游勇、陳曉清、李秀珍、柳金峰(從左至右)在西藏自治區波密縣易貢鄉扎木弄溝考察易貢滑坡現場(6月28日攝)。新華社記者 金立旺 攝

中國科學院成都山地災害與環境研究所副所長陳曉清在西藏自治區波密縣易貢鄉扎木弄溝易貢滑坡現場向記者介紹考察情況(6月28日攝)。新華社記者 金立旺 攝

在中國科學院成都山地災害與環境研究所波密地質災害觀測研究站,站長陳寧生(右)和鄧明楓走在去檢查監測設備的路上(6月27日攝)。新華社記者 金立旺 攝

中國科學院成都山地災害與環境研究所科研人員游勇、柳金峰、李戰魯、楊宗佶(從左至右)在西藏自治區波密縣易貢鄉扎木弄溝考察易貢滑坡現場,檢查利用三維激光掃描儀獲得的數據(6月28日攝)。新華社記者 金立旺 攝

中國科學院成都山地災害與環境研究所科研人員楊宗佶、陳曉清、柳金峰、游勇、李戰魯、李秀珍(從左至右)在西藏自治區波密縣易貢鄉扎木弄溝易貢滑坡現場(6月28日攝)。新華社記者 金立旺 攝

中國科學院成都山地災害與環境研究所總工程師游勇(左)和李戰魯在西藏自治區八宿縣白瑪鎮旺北村滑坡現場討論考察情況(6月25日攝)。新華社記者 金立旺 攝

在位于四川甘孜藏族自治州的中國科學院成都山地災害與環境研究所貢嘎山高山生態系統觀測試驗站,科研人員在檢測空氣質量(6月22日攝)。新華社記者 金立旺 攝

在位于四川甘孜藏族自治州的中國科學院成都山地災害與環境研究所貢嘎山高山生態系統觀測試驗站,科研人員在檢測空氣質量(6月22日攝)。新華社記者 金立旺 攝

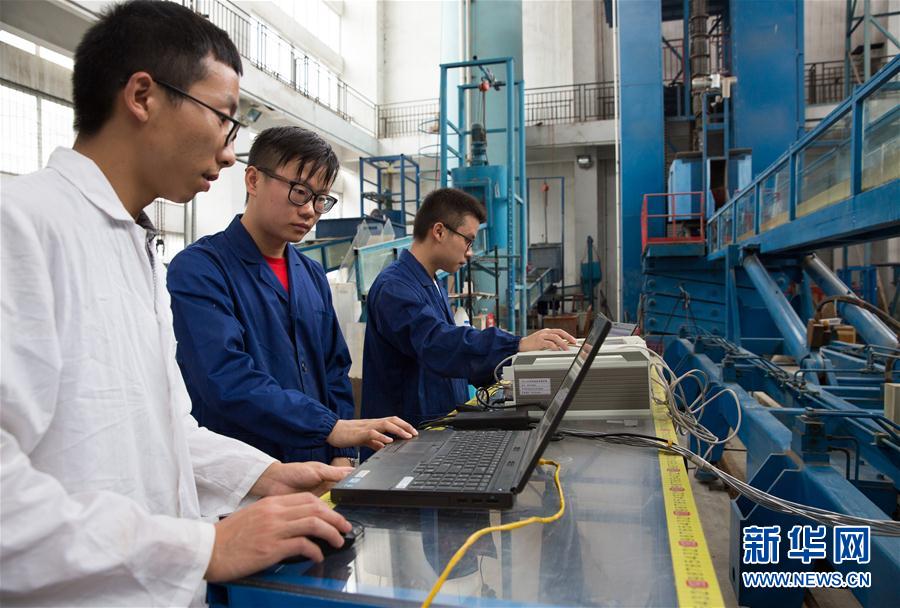

在中國科學院成都山地災害與環境研究所山地災害與地表過程重點實驗室,科研人員在模擬實驗泥石流導致的堰塞湖決堤過程(6月20日攝)。新華社記者 金立旺 攝

在中國科學院成都山地災害與環境研究所山地災害與地表過程重點實驗室,科研人員在模擬實驗泥石流導致的堰塞湖決堤過程(6月20日攝)。新華社記者 金立旺 攝

中國科學院成都山地災害與環境研究所科研人員在西藏自治區八宿縣白瑪鎮旺北村滑坡現場考察(6月25日攝)。新華社記者 金立旺 攝

航拍西藏自治區八宿縣白瑪鎮旺北村滑坡現場(6月25日攝)。新華社記者 金立旺 攝

航拍西藏自治區波密縣易貢鄉扎木弄溝易貢滑坡現場(6月28日攝)。新華社記者 金立旺 攝 |