她的人生大部分時間都在英國鄉間,農場、樹林、藍天。

她的一生鮮有變化,最常見的場景是一大家人圍坐在火爐旁。

她從小生長在有文化的牧師家庭,讓她可以拿起筆書寫自己。

她一生共出版了六部小說,哪怕世間盛譽也都是身后事。

她的生平只有寥寥信件可探知,但她的作品卻成為永恒經典。

2017年7月18日,英國女作家簡·奧斯汀逝世200周年。

她曾被時間剩下,所以延續200年人們依舊能看到她鮮活作品傳遞的價值;她曾選擇被婚姻剩下,所以她在小說里堅定倡導女性人格獨立;她曾被名譽剩下,所以在她41年的人生里,自始至終浸潤在家庭平淡的溫馨中。

【被時間選擇的作家】

在18與19世紀之交,奧斯汀所處時代的英國,流行著一些傷感小說。

《愛瑪》的譯者祝慶英和祝文廣曾在這本書的序言中寫道,“奧斯汀現實主義的小說使讀者聞到一股清新的氣息,可是當時英國的文壇對于這位女作家的小說態度卻很冷淡。”

直到20世紀,當許多評論家開始從各個方面研究奧斯汀,才發覺這位作家在自己所說的“二寸象牙”上,描繪出了一個女性世界。

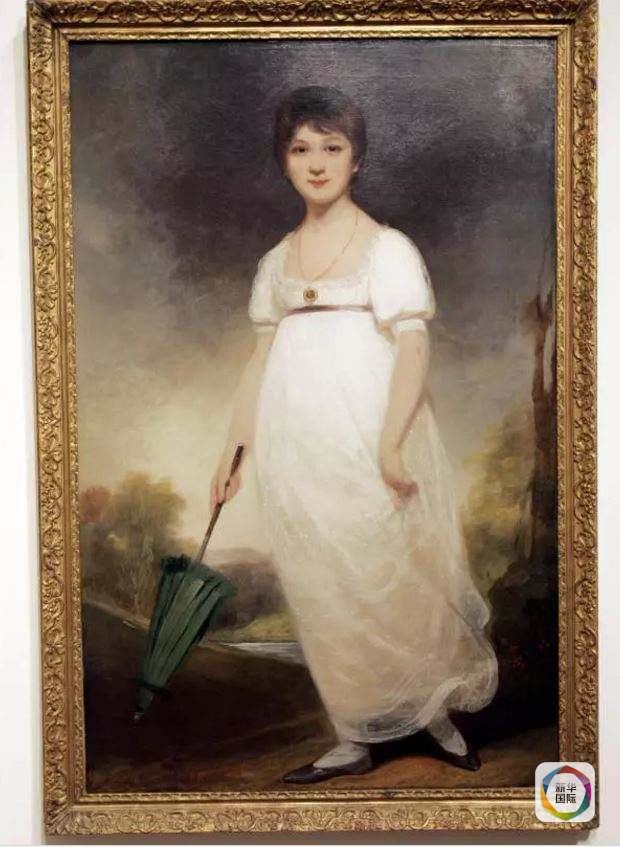

奧斯汀并沒有進過正規的學校,但她在11歲就開始寫東西,顯露在語言表達方面的才能。寫作在她的人生中,是除了家庭之外最重要的事情。奧斯汀終身未婚,卻有一段頗為浪漫的初戀,后被拍成電影《成為簡·奧斯汀》。

奧斯汀作品里的環境,就是她從小真實看到的世界:獨斷獨行的父親、看重社會身份想把女兒嫁出去的母親、年輕有為的青年男子以及優雅單純的待嫁女兒……電影中,安妮·海瑟薇扮演的奧斯汀聰明、活潑、堅持自己,在一個嚴峻、苛刻的世界里,奧斯汀表達應該用理智來控制情感。

奧斯汀曾說過,她筆下的愛瑪是一個“除了我誰都不會很喜歡的女主角”,而在她最后一部作品《勸導》中,安靜沉穩的安妮,則被學者認為是奧斯汀寄予最深厚的情感并且最像作者本人的一個人物。

奧斯汀的一生寫過3000多封信,但現在僅僅存留了160封。為了保護她的隱私,多數信件都被燒毀了。但在奧斯汀的作品中,我們常常可以透過主角的眼睛看到作者。

【反省自身的視角】

近日熱播的國產電視劇《我的前半生》讓都市女性的婚姻觀受到網民熱議。女主角羅子君曾在一段婚姻中完全迷失自己,做依附于丈夫的全職太太,最后婚姻關系破裂。劇中女強人唐晶,則是工作雷厲風行卻對感情沒有信心的都市白領。

“奧斯汀不認同理想婚姻僅基于物質的考量或情欲的放縱,而是真摯愛情、經濟條件、品德教養、獨立人格的多方因素綜合,”北京外國語大學英語學院副教授邱瑾認為,奧斯汀200多年前作品中的女權思想對當今女性仍有著強烈的現實意義——如今很多女性達到了經濟的獨立,但經濟獨立并不等于人格獨立,并不意味著能輕易獲得理想幸福的婚姻。

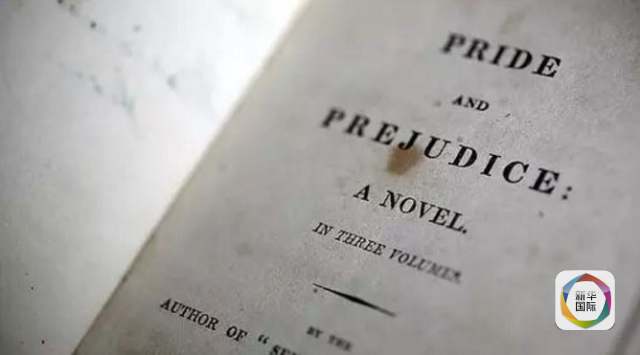

“奧斯汀小說中女主人公的反抗往往是通過拒絕實現的。在《傲慢與偏見》中,女主人公伊麗莎白拒絕了兩次求婚表明她堅持自我對婚姻的要求;《曼斯菲爾德莊園》里的芬妮看似順從,但大事上絕不含糊,即使是被收養的也堅持自己。在人生的關鍵時刻,做出這個選擇擔當有女性主義力量在里面,忠實于自己,保留自己的尊嚴。”

“從敘事的角度,小說是在全知視角下,以女主人公的第三視角觀察展開,用女主人公的眼睛,觀察外界,反省自身。女性需要有理性,有判斷力。《傲慢與偏見》中的伊麗莎白,不取悅達西先生。不被別人的看法束縛。”

【不動聲色的反抗】

奧斯汀最負盛名的小說《傲慢與偏見》中描寫了各種不同的婚姻關系,也描寫了人們對于婚姻的不同追求和看法。她始終把婚姻問題扎根在社會和經濟關系里。

邱瑾指出,在父權寫作中,女性形象經常作為男性的客體,兩極化明顯。而奧斯汀的寫作,非常巧妙地用寧靜、含蓄、不動聲色的反抗賦予了女性角色新的意義。

“事實上,奧斯汀的小說中關于談情說愛的場面基本一筆帶過,往往著重表現的是群體社交活動——社會語境中的女性生活。婚姻問題放在社會關系里,具有現代社會啟示意義。”

在奧斯汀離開世界200年后,人們依然翻閱她的文字,研究她的生活,在她對父權體制含蓄地反抗中、在她強調女性堅持自我對婚姻的要求中,尋找著對現代女性的新意義。(記者劉一楠、趙婧雅,新華國際客戶端報道)

|