“鐵日孜窩孜”夏牧場,喀拉塔什其木干村村民阿依古麗·博熱瓦依拿著點燃的牛糞回家生火做飯(7月21日攝)。

每年六、七月間,生活在帕米爾高原慕士塔格峰腳下的克孜勒陶鄉(xiāng)喀拉塔什其木干村的牧人們便會騎著馬和毛驢,帶上全部家當,穿越溝壑深谷,踏行古絲路的狹長牧道,追尋人畜賴以生存的“世外桃源”。帕米爾高原古稱“蔥嶺”,平均海拔3000米以上,高山溝壑間卻隱藏著一條條古代商旅的貿(mào)易通道,其中一條便通往喀拉塔什其木干村牧人們的“世外桃源”——地處海拔4100米的“鐵日孜窩孜”夏牧場。要想到達這里,需從克孜勒陶鄉(xiāng)進山,翻越一座海拔4000米的高山,再穿越一處峽谷。一路上巨石密布、路面濕滑,要翻山越嶺、淌河過橋,實不辜負“鐵日孜窩孜”在柯爾克孜語中“難覓之境”的意思。

經(jīng)過近10小時的艱苦跋涉,牧民們終于抵達“鐵日孜窩孜”夏牧場。這里綠草正勁,花開遍野,遠遠望去,猶如一塊毛毯掛在半山腰上,背后的慕士塔格峰云霧繚繞,幾處灰白色氈房升騰起縷縷炊煙。然而,仙境一般的“鐵日孜窩孜”夏牧場卻像一座“孤島”——不通路、不通電、不通網(wǎng),沒有手機信號,大多數(shù)孩子在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城讀書,只有在寒暑假時才回到村里。喀拉塔什其木干村的195戶牧民有132戶是貧困戶,年收入不到2500元,是克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣的深山特困區(qū)域。為了讓他們擺脫貧困,當?shù)卣疀Q定到2020年,將這里所有貧困戶分批搬遷至阿克陶縣縣郊,為他們提供免費住所和蔬菜大棚,并通過勞務輸出、就地就業(yè)等方式幫助他們增收致富。盡管舍不得深山家鄉(xiāng),但這個決定還是得到了村民的認同和支持。變化的是生活方式,堅守的卻是對美好生活的向往。

“這樣惡劣的環(huán)境里我們都能生存下來,下山重新開始完全不同的生活我們也能慢慢適應。”30歲的村民買買提·霍加說。

新華社記者江文耀 攝

在“鐵日孜窩孜”夏牧場,喀拉塔什其木干村的村民古麗尼莎在家中做飯(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

喀拉塔什其木干村村民在夏牧場進行傳統(tǒng)叼羊比賽(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

開學就該上高三的喀拉塔什其木干村村民圖潤塔依·艾沙買買提用木棍和簡易的網(wǎng)子在家門口的空地上劃了一塊排球場(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

在“鐵日孜窩孜”夏牧場,喀拉塔什其木干村的村民們聚在一起分享美食(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

喀拉塔什其木干村村主任艾沙買買提·居馬帶領(lǐng)大伙兒涉水過河,前往“鐵日孜窩孜”夏牧場(7月20日攝)。新華社記者江文耀 攝

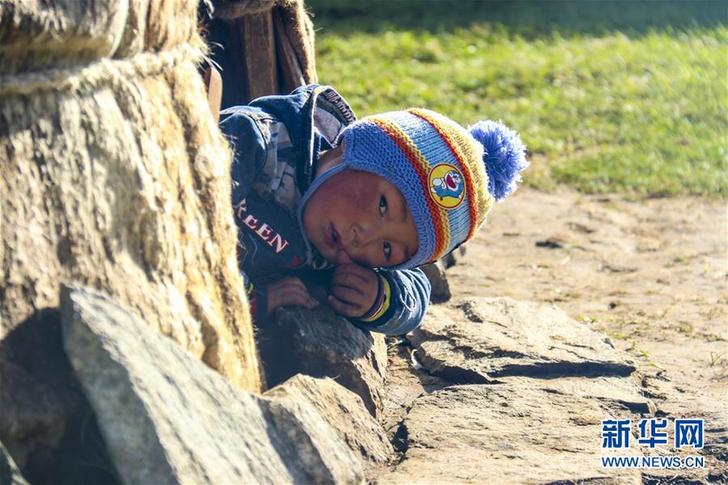

在“鐵日孜窩孜”夏牧場,喀拉塔什其木干村村民吐爾第·庫里的孫子趴在氈房門前玩耍(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

在“鐵日孜窩孜”夏牧場,喀拉塔什其木干村的村民們清晨將羊群趕到牧場上吃草(7月24日攝)。新華社記者江文耀 攝

喀拉塔什其木干村的村民古麗尼莎在家中用奶油分離機分離奶油(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

阿克陶縣克孜勒陶鄉(xiāng)喀拉塔什其木干村村民在夏牧場合影(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

克孜勒陶鄉(xiāng)喀拉塔什其木干村村主任艾沙買買提·居馬牽馬走過上山的牧道(7月20日攝)。新華社記者江文耀 攝

在“鐵日孜窩孜”夏牧場,19歲的喀拉塔什其木干村村民買買提阿克木·阿不都熱扎克在民間歌會——“約隆”會上彈琴(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝

在“鐵日孜窩孜”夏牧場,喀拉塔什其木干村村民吐爾第·庫里抱著孫女在門前小憩(7月21日攝)。新華社記者江文耀 攝 |