6月15日,在烏魯木齊南山觀測站,“墨子號”量子科學實驗衛星過境,科研人員在做實驗(合成照片)。

墨子“傳信”、神舟飛天、高鐵奔馳、“天眼”探空、北斗組網、超算“發威”、大飛機首飛……五年來,中國科技全方位突破,創新“高原”之上開始聳立起重大尖端科技“高峰”。第一個“闖入”全國創新指數報告前25名集團的中等收入國家,國內發明專利擁有量破百萬……五年來,中國日益崛起為世界創新版圖中的“重要一極”。從過去僅僅輸出“中國制造”,到如今越來越多的“中國智造”“中國方案”“中國標準”走向世界。在全球跨入新一輪科技革命和產業變革的歷史節點,人們不禁要問:中國科技成果緣何“井噴”?創新奇跡為何從東方而出?新華社記者 金立旺 攝

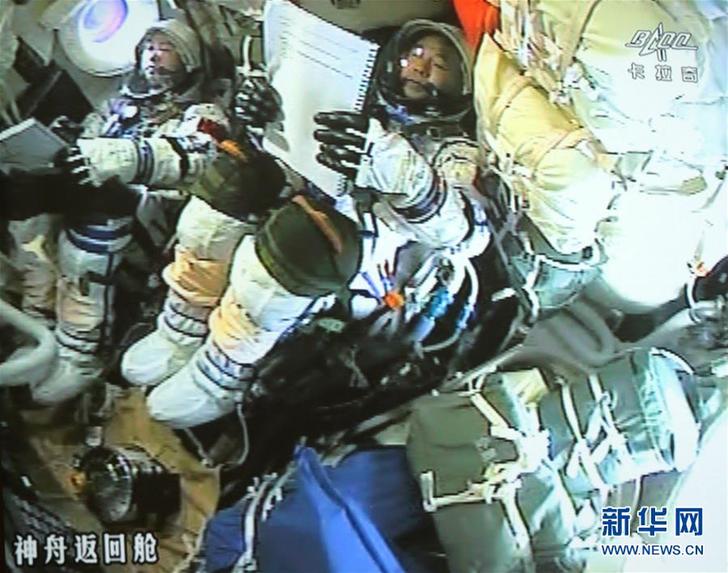

這是2016年11月18日在北京航天飛行控制中心大屏幕拍攝的神舟十一號飛船返回艙內的畫面。2016年11月18日13時59分,神舟十一號飛船返回艙在內蒙古中部預定區域成功著陸,執行飛行任務的航天員景海鵬、陳冬身體狀態良好,天宮二號與神舟十一號載人飛行任務取得圓滿成功。新華社記者才揚 攝

6月26日,在上海虹橋火車站,工作人員在“復興號”G124次列車駕駛艙內進行發車前的準備。“復興號”是由中國鐵路總公司牽頭組織研制、具有完全自主知識產權、達到世界先進水平的中國標準動車組。新華社記者 丁汀 攝

這是FAST工程全景(2016年9月7日攝)。2016年9月25日,有著“超級天眼”之稱的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)在貴州平塘的喀斯特洼坑中落成啟用。新華社記者劉續 攝

6月9日,參觀者在第二十屆中國北京國際科技產業博覽會上參觀展出的北斗衛星導航系統模型。新華社記者鞠煥宗 攝

5月5日,中國首款國際主流水準的干線客機C919在上海浦東國際機場首飛成功。新華社記者 方喆 攝

在馬里亞納海溝作業區,“蛟龍”號載人潛水器離開“向陽紅09”科學考察船緩緩進入水中(6月1日攝)。新華社記者 劉詩平 攝

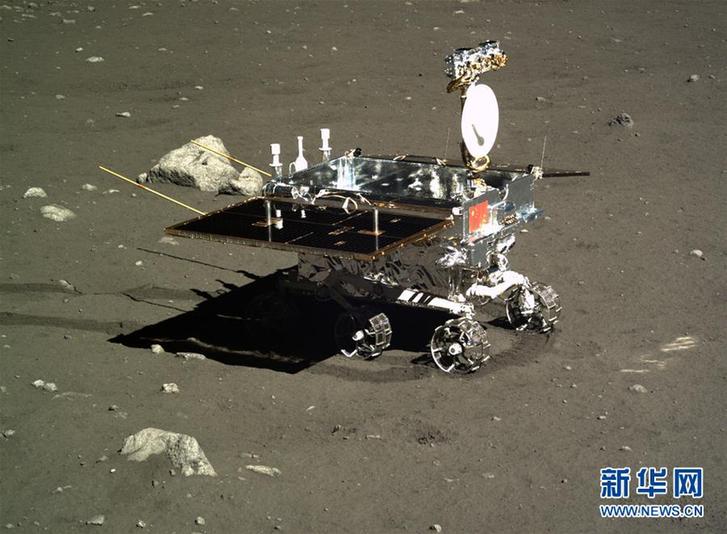

嫦娥三號探測器地形地貌相機拍攝的巡視器側面圖像(2013年12月16日04時57分攝)。新華社發

6月15日,一名乘客在湖北武漢用手機刷支付寶搭乘公交車。新華社記者 肖藝九 攝

1月14日,市民在開街后的深圳華強北觀看機器人表演。新華社記者 毛思倩 攝

這是7月9日拍攝的南海天然氣水合物試采工程現場。由國土資源部中國地質調查局組織實施的南海天然氣水合物試采工程全面完成預期目標,第一口井的試開采產氣和現場測試研究取得圓滿成功,并實施關井作業。這標志著我國海域天然氣水合物首次試開采取得圓滿成功。新華社發(朱夏攝) |