紀(jì)念館這是8月30日在德國達豪集中營拍攝的國際紀(jì)念碑主雕塑。該紀(jì)念碑落成于1968年,其造型象征著被鐵絲網(wǎng)纏住的人體。在紀(jì)念碑另一側(cè)通往紀(jì)念碑的通道逐漸下降至紀(jì)念碑前,象征著被關(guān)押者的絕望和痛苦。紀(jì)念碑設(shè)計者是一名南斯拉夫的猶太人南多爾·格里德,曾遭受納粹迫害,后加入了反納粹組織。他希望該雕塑能夠呼吁人們積極保衛(wèi)沒有恐怖和暴政的社會。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

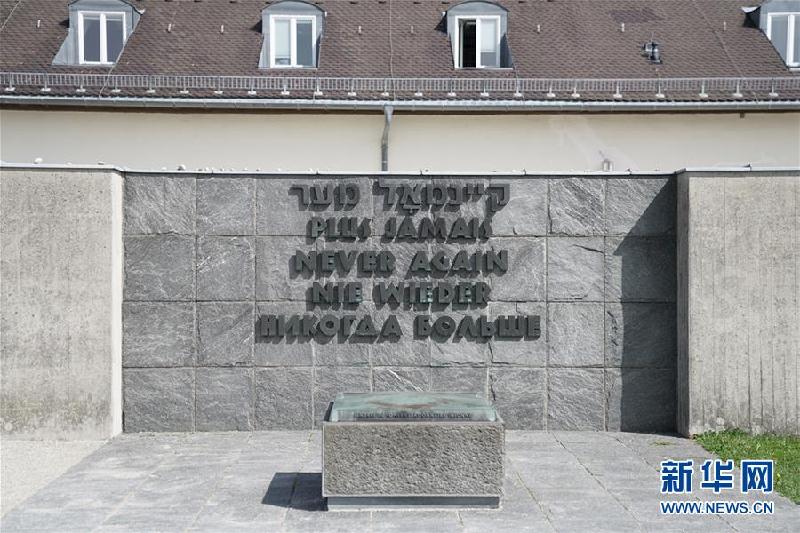

這是8月30日在德國達豪集中營內(nèi)拍攝的紀(jì)念碑,上面用五種文字寫著“再也不要重演”。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

這張8月30日在德國達豪集中營紀(jì)念館內(nèi)拍攝的一名時年14歲的立陶宛猶太女孩的手風(fēng)琴。在戰(zhàn)爭末期,節(jié)節(jié)敗退的納粹開始從戰(zhàn)線前方的集中營向后方轉(zhuǎn)移囚犯。大量囚犯被轉(zhuǎn)移到達豪集中營,此后又從達豪向其附屬營大規(guī)模步行轉(zhuǎn)移。在轉(zhuǎn)移過程中,大量囚犯因饑餓、寒冷或是精疲力竭而死。這一事件被稱為“達豪死亡行軍”。這名14女孩用手風(fēng)琴從一名同齡男孩手中換來了幾個面包。所幸她幾個月后被盟軍從關(guān)押地點解放出來。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

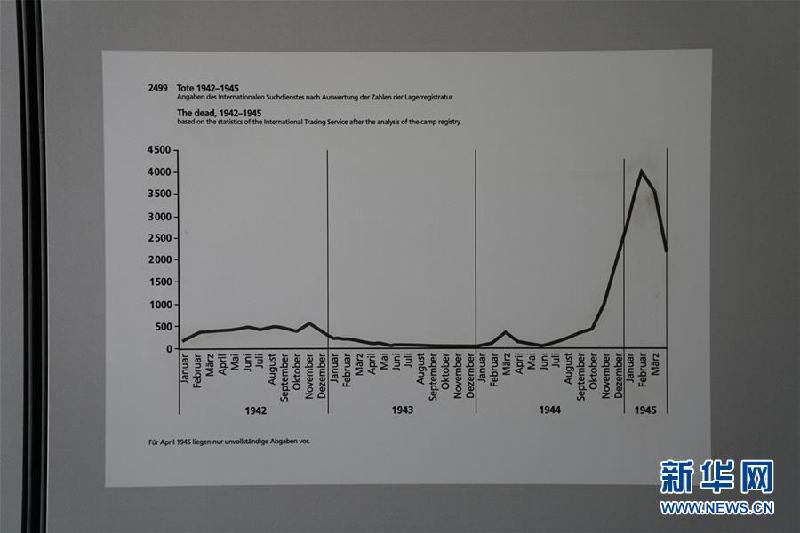

這張8月30日在德國達豪集中營紀(jì)念館內(nèi)拍攝的照片顯示的是一幅1942年至1945年集中營囚犯月度死亡人數(shù)圖表。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

這是8月30日拍攝的德國達豪集中營營區(qū)主樓。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

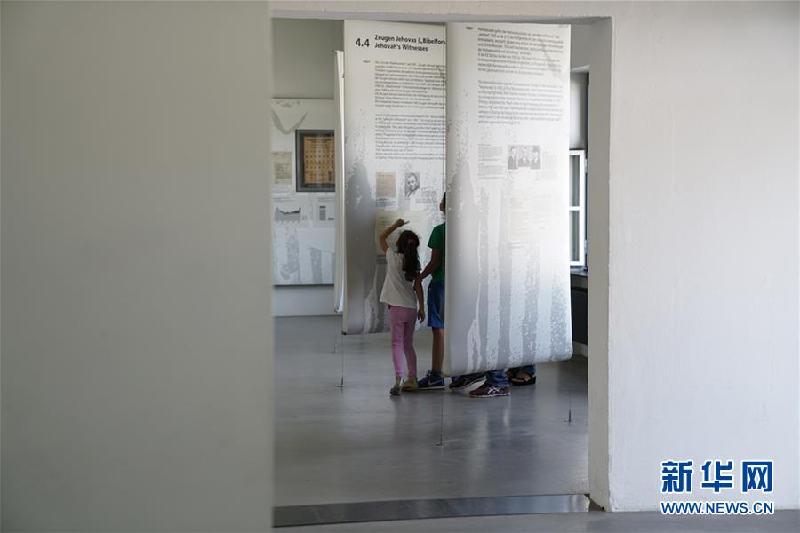

8月30日,人們在德國達豪集中營紀(jì)念館內(nèi)參觀。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

這張8月30日的照片顯示的是德國達豪集中營營區(qū)監(jiān)獄內(nèi)景。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

8月30日,人們在德國達豪集中營紀(jì)念館內(nèi)參觀。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

這是8月30日在德國達豪集中營內(nèi)拍攝的囚犯居住的營房內(nèi)部。這樣的營房一共有30座,原設(shè)計容納200人,但在戰(zhàn)爭后期一度容納了約2000人。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝

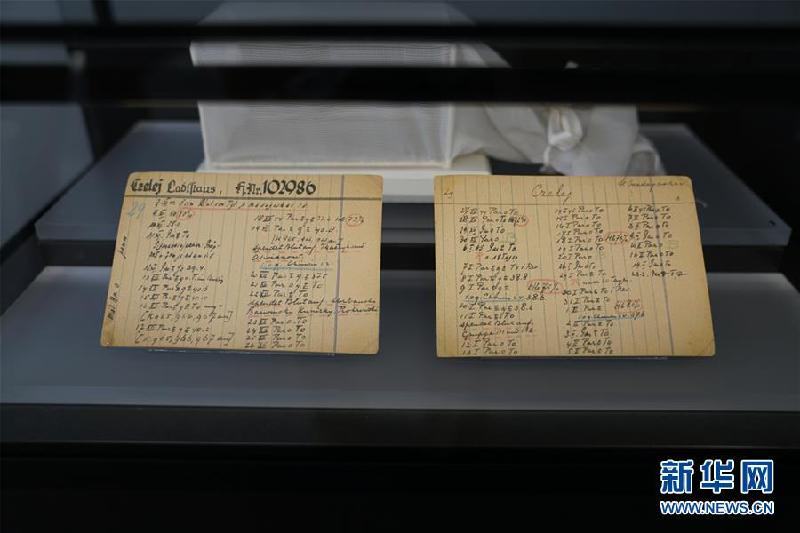

這是8月30日在德國達豪集中營紀(jì)念館內(nèi)拍攝的守衛(wèi)對囚犯所做的瘧疾人體試驗記錄。達豪集中營內(nèi)曾經(jīng)進行過大量人體試驗。該記錄顯示,一名囚犯被注射了含有瘧疾病原體的血液,等病原體在他的血液內(nèi)培養(yǎng)并擴散開來之后,他的血液又被注射給其他囚犯。

達豪集中營位于德國慕尼黑西北約20公里處,于納粹黨上臺的1933年從一座停用的彈藥廠改建而來,是德國納粹政府興建的第一座集中營。直至1945年4月被美軍解放時,共有來自40個國家的逾20萬人被關(guān)押在達豪及周邊附屬集中營中。其中有至少4.15萬人在關(guān)押期間因饑餓、疾病或遭虐待、處決而死亡。新華社記者袁帥 攝 |