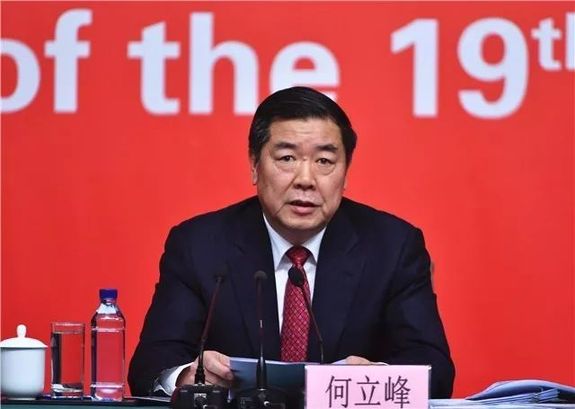

今天下午3點,十九大新聞中心舉行第四場記者招待會,國家發展改革委黨組書記、主任何立峰,副主任張勇,副主任寧吉喆就中國經濟發展的熱點問題回答了記者提問。

我們從三個方面,為您梳理了這場記者會的干貨,一起來看看過去五年我們的生活發生了哪些變化,以及未來我們又會有怎樣的生活。

看數據 看質量 看效益:中國經濟穩中有進 穩中向好

何立峰表示,這五年以來,中國經濟持續健康發展,一直保持穩中有進、穩中向好的發展趨勢。主要經濟指標、物價、就業、脫貧保持穩定,推進體制機制改革、“三去一降一補”、推進經濟轉型升級等方面取得了明顯進展。具體來看:

預計全年6.5%左右的預期增長目標將順利實現,并能夠爭取更好的效果,今年底經濟總量將超過80萬億元。

全國城鎮新增就業人數連續4年保持在1300萬人以上。

4年脫貧5500多萬人,今年將再減少1000萬人以上。貧困發生率已下降到2016年底的4.5%,到今年底可望降到4%以下。

“三去一降一補”取得了比較好的成績。目前為止,去落后鋼鐵產能已經超過1.1億萬噸,去落后煤炭產能超過了 4億噸,還同步解決了110多萬人的再就業。

據世界一些權威媒體報道,我們現在科技方面“獨角獸”企業(形容發展前途大好的初創企業)已經超過90家,占全球1/3左右,與現在“獨角獸”企業最多的一些大國相比,我們僅僅少幾家。這充分說明了中國新科技產業、科技企業正在蓬勃發展。 2016年我國科技進步貢獻率達到56.2%,研究與試驗發展經費支出達1.55萬億元。

看問題:民間投資疲軟?外資撤離潮?怎么辦?

民間投資疲軟?制造業和房地產現在確實較弱

針對不少市場主體反映民間企業投資意愿不強的問題,國家發展改革委副主任張勇表示:

民間投資有所放緩,和全社會投資放緩有一定關系,同時還有自己的一些特性。因為民間投資集中的領域主要是制造業和房地產產業。制造業涉及轉型升級,房地產涉及去庫存的問題,這兩個產業相對來說,現在確實比較弱。

但是從總體上看,民間投資還是保持了一個平穩的、持續的增長態勢,今年1-9月份,民間投資增長6%,相比去年快了3.5個百分點。

針對民間投資疲軟的問題,未來要通過簡政放權,進一步降低門檻,特別是制定負面清單,使市場更加透明 ,讓民營企業自主決策權更大。

另外,目前正在抓緊建設政府信息平臺,特別是誠信體系,保護民營企業的合法權益。同時,國辦專門發了一個促進激發民間投資活力的文件, 進一步引導民間投資投向產業鏈長的、增長前景好的這些領域上。

對外資將全面實行準入前國民待遇加負面清單的管理制度

針對社會上出現的外資撤離潮的聲音,發改委副主任寧吉喆表示,近年來,中國吸引外資一直居世界前列。為了解決外資企業在發展當中面臨的一些困難, 下一步將繼續改善營商環境,全面實行準入前國民待遇加負面清單的管理制度,大幅度放寬市場準入。

在公平競爭方面,對外資企業在準入后也要實行國民待遇。凡是在我國境內注冊的企業,都一視同仁,平等對待。

在投資便利化方面,堅持實行備案制為主的外資管理新模式,目前96%以上的外商投資實行屬地化備案管理。有些地方還在探索深化改革,從全局上進一步提高投資的便利化。

看未來

京津冀協同發展目前成果超出預期

交通方面,打通了一批“斷頭路”,一批“瓶頸路”,加起來超過800公里。

產業升級和轉移方面,北京轉移了一批非首都功能但是還比較優質的企業項目到天津和河北。

生態環保方面有了很大的進展,環北京周圍綠化大大加強了。治理像燃燒散煤為主要的污染,打響“藍天保衛戰”方面取得了很大的實際成效;

民生方面,包括在教育、醫療、衛生等等方面都有了很長足的發展。

今年年底,北京市級機關和市屬行政部門將率先啟動搬遷

北京城市副中心主要在通州,通州的總體規劃正在緊鑼密鼓地重新對接北京城市總體規劃。作為北京城市副中心這一期的建設,主要圍繞行政事業機關集中辦公區域建設進行,經過這幾年的努力,主要部分已經基本建成。 按照計劃,今年年底,北京市級各大機關和部分市屬行政部門將率先啟動搬遷。

300多個國內外頂尖專家正在做雄安新區整體規劃

幾個月以來,雄安新區的規劃建設有了積極的、大踏步的進展。組織了300多個來自國內外的頂尖專家,12個團隊,按照世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位總要求,對雄安新區整體規劃和起步區、啟動區的規劃進行設計。這個規劃已經進入到最后的攻堅階段。

粵港澳大灣區規劃初稿形成正在征求意見

關于粵港澳大灣區國家戰略,國家發改委牽頭正在加快編制粵港澳大灣區的規劃,這個規劃將為未來大灣區的建設提供一個藍圖。目前已經形成初稿,正在抓緊征求意見。

港珠澳大橋爭取在今年年底基本具備通車條件。同時,現在正在研究相關政策,方便人員、資金以及其他市場流動要素的更加便利化,比如通關的政策。

今后每年會有一批高鐵通車

在推進高鐵發展方面,何立峰表示,發改委正在會同交通部、鐵路總公司正在深入研究具體的相關政策,預計今后每年都還會有一批高鐵在建,會每年有一批高鐵通車,更好地滿足和服務人民出行的客觀需要。