12月21日,袁東玨在四川省圖書館古籍修復(fù)中心和年輕修復(fù)師一起工作。

70歲的袁東玨是四川省古籍修復(fù)領(lǐng)域的資深專家,在四川省圖書館修復(fù)古籍已有34年。退休后出于熱愛和圖書館的迫切需求,她被返聘繼續(xù)從事古籍修復(fù)和專業(yè)人才培養(yǎng)工作。走進四川省圖書館古籍修復(fù)中心,她正伏案搶救修復(fù)一套嚴(yán)重受損的大開版清道光年間印制的木活字本《陳氏重修族譜》。手頭的這部古籍被蟲子啃咬出彎彎曲曲長短不一的孔洞,她小心地將板結(jié)在一起的書頁一張張分開,用指甲蓋大小的一塊塊紙頭粘貼在蟲蛀的痕跡上,然后用鑷子將多余的部分細心地夾掉。修復(fù)古籍涉及十幾道工序,包括揭頁、洗書、補洞、托裱、噴潮、舒平、壓干、折頁、修剪等,一環(huán)扣一環(huán),一道工序做不好,下一工序就沒法繼續(xù)。修復(fù)一頁紙往往需要數(shù)小時甚至一整天,修復(fù)一部書更是耗時幾個月至幾年。 1983年,參加文化部在杭州舉辦的古籍修復(fù)培訓(xùn)班后,袁東玨只身一人扛起四川省圖書館中斷多年的古籍修復(fù)工作。這些年里四川省圖書館已經(jīng)搶救修復(fù)了一百余部古籍,其中95%出自袁東玨之手,包括《洪武南藏》、宋代雕版印刷的《茶經(jīng)》、清康熙年間瓷板刻本《周易說略》等珍本、孤本。除了本職工作外,袁東玨每周在四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院教授“古籍保護與修復(fù)”課程,十多年里培養(yǎng)出數(shù)百名古籍修復(fù)人才。新華社記者張超群攝

12月21日,袁東玨查看一頁分揭好的古籍書頁。新華社記者張超群攝

12月21日,袁東玨將修補好的一張書頁用清水噴潮后再舒平。新華社記者張超群攝

12月21日,袁東玨用鑷子小心的把已經(jīng)板結(jié)在一起的古籍書頁分揭開。新華社記者張超群攝

12月21日,袁東玨在為破損嚴(yán)重的清道光年間印制的木活字本《陳氏重修族譜》分頁。新華社記者張超群攝

12月21日,袁東玨在給要修復(fù)的古籍選配質(zhì)地、文理、顏色相符的修復(fù)紙。新華社記者張超群攝

12月21日,袁東玨用鑷子小心的把已經(jīng)嚴(yán)重受損板結(jié)在一起的古籍書頁分揭開。新華社記者張超群攝

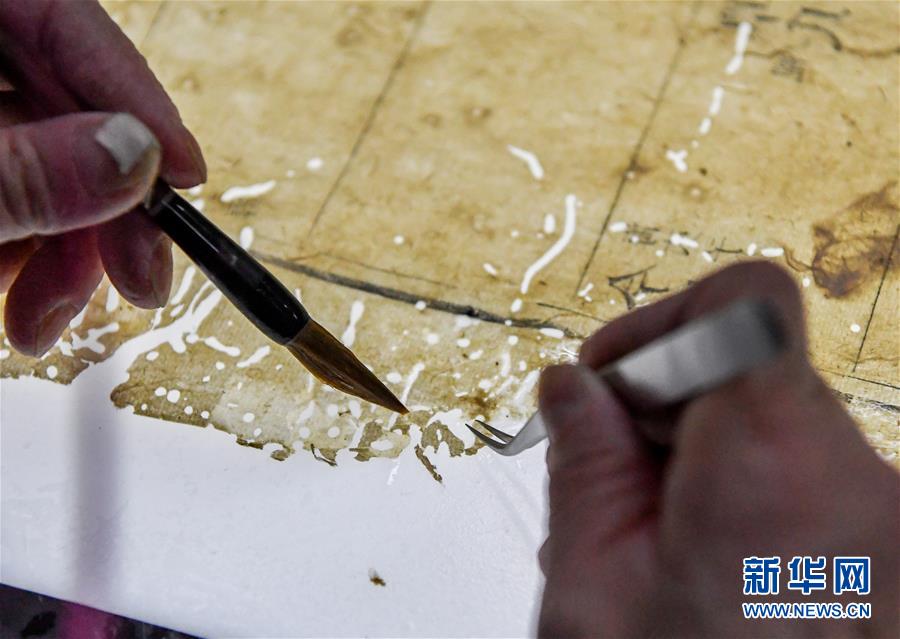

12月21日,袁東玨一手用毛筆上沾著特制的漿糊、一手拿著鑷子小心的修復(fù)破損的古籍。新華社記者張超群攝

12月21日,袁東玨在展示一套修復(fù)完成的古籍和修復(fù)前拍攝的照片。新華社記者張超群攝 |