項目摘得2017年度國家科技進步獎一等獎——

1月18日下午,清華大學主樓接待廳,偌大的會場里坐滿了科研“牛人”。

這是清華首次舉行的年度科研創新交流會。第一個登臺交流的,就是該校能源與動力工程系教授呂俊復。一張薄薄的A4紙,短短五六分鐘,呂俊復闡述了他近三十年的科研心得:一、工科科研要面向國家經濟建設的重大需求,引領國際而不是跟蹤跟隨;二、應用研究要聚焦于技術創新,服務于整個行業;三、重大項目研究需要長期、持續付出,“冷板凳”可能會一坐多年。

而在不久前的2017年度國家科學技術獎勵大會上,正是這位衣著簡樸、話語平實的學者,憑借上述科研“真經”,帶領團隊以“600兆瓦超臨界循環流化床鍋爐技術開發、研制與工程示范”項目摘得了國家科技進步獎一等獎。

這個世界上容量最大、參數最高的循環流化床鍋爐,解決了我國劣質燃料的高效清潔利用問題,被國際能源組織認定為國際循環流化床燃燒技術發展的標志性事件,代表了超臨界循環流化床鍋爐的技術研發中心從歐美轉向了中國。

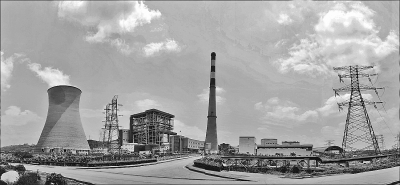

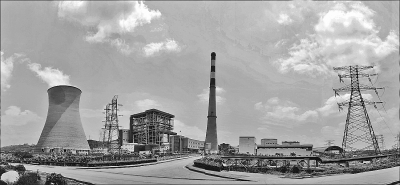

四川白馬超臨界循環流化床示范電站清華大學供圖

向每年8億噸劣質煤發起沖擊

很多人都用過鍋爐。但超臨界循環流化床鍋爐,對中國到底意味著什么?

我國是燃煤大國,一次能源將近70%來自煤炭,而這個局面在相當長的歷史階段無法根本改變,劣質煤高效清潔規模化經濟利用十分迫切。循環流化床技術正是潔凈煤燃燒技術的一種,把化工里的流態化技術轉移到燃燒領域使用。

呂俊復(后排右2)在指導學生清華大學供圖

“好燒的煤不會用到循環流化床鍋爐,這一技術主要就是針對劣質煤的。”呂俊復給記者算了一筆賬,每年我國大概有8億噸劣質燃料。燒,如果技術不過關,就會產生大量環境污染;不燒,不僅會造成巨大的資源浪費,即便任其堆放也會造成環境問題。“循環流化床燃燒具有燃料適應性強、污染控制成本低、深度調峰能力好的優點,一臺600兆瓦年每年可節約燃料成本5400萬元人民幣,是占煤炭總量30%的劣質煤清潔利用的最佳選擇。”呂俊復說。

呂俊復 清華大學供圖

一直以來,清華大學就是我國流化床燃燒技術開發的先行者。自20世紀80年代起,清華大學團隊便緊跟國際發展前沿,致力于循環流化床燃燒技術的自主研究。在科研工作者的不懈努力下,一系列由清華自主研究的技術與成果相繼推出,至21世紀初期,以清華為代表的中國循環流化床燃燒技術逐漸從“學生角色”轉變為主流。其中的代表性成果,系列亞臨界及以下參數循環流化床鍋爐的成功運行,標志著中國循環流化床技術成為世界引領者。

“當我們走到了世界前列,發展方向就成為必須考慮的問題。”呂俊復告訴記者,針對循環流化床燃燒在污染控制上的優勢及其在發電效率上進一步提高,20世紀末,清華便開始了對更高效率、更少污染、更能滿足我國新時期市場需求的超臨界循環流化床鍋爐的探索。

此時,世界上并無先例,所有可參考的資料只有4篇國際論文。事實上,當最后研究獲得成功發現,這4篇論文所涉及的假設條件也幾乎都是錯誤的。

但擺在眼前的卻是重重難關——爐膛高度超過40米之上氣固流動行為會怎么樣?爐內的流動對管內超臨界水的傳熱有什么影響?管內超臨界水強制流動安全性條件是什么?

從2000年開始,呂俊復帶領團隊,針對關鍵技術體系中的問題逐一研究。經過十幾年不懈的自主開發,團隊將循環流化床的認識從一維發展到三維、從靜態發展到動態,完整地揭示了超臨界循環流化床鍋爐原理,在國際上首次建立了超臨界循環流化床鍋爐整套設計理論和計算模型,創新形成了超臨界循環流化床鍋爐關鍵技術體系。

“我們徹底弄清楚了整個超臨界循環流化床鍋爐的工作原理和技術脈絡。”呂俊復介紹,項目相關成果獲授權發明專利33項、實用新型70項、軟件著作權6項,發表論文234篇,被廣泛推廣使用,解決了我國劣質煤的高效清潔利用問題,被鑒定認為“完全自主開發,關鍵技術創新性顯著,研究成果達到國際領先水平”。也正是由于徹底掌握了技術原理,后續自如地開發了各種超臨界循環流化床鍋爐均獲得成功。

從實驗室迅速走向工程示范的優秀樣本

呂俊復一直強調,成績并不屬于他個人,而是屬于所有參與這個項目的人們,他們也作出了重要貢獻,盡管獲獎名單中沒有出現所有參加人的名字。

他的團隊是一個典型的“國家隊”——跨行業、跨部門、全國性,云集了東鍋、神華集團等國內主要的循環流化床鍋爐研究優勢單位。在呂俊復看來,正是在這支產學研用團隊的支持下,項目才能夠平穩推進,保障了創新技術從實驗室迅速走向工程示范。

“我們懂工程師的語言,了解企業的需求,企業信任我們,愿意和我們共同承擔工程開發的風險。”多年的科研攻堅之旅讓呂俊復深深地體會到,作為高校的研究人員,必須了解工程實際,與企業密切合作,善于把理論知識與工程實際結合起來,才能解決工程實際中的困難問題。

相對于獎項本身,呂俊復關注更多的是項目成果的應用情況,希望成果能在國民經濟建設中發揮更多作用。

如今,600兆瓦的四川白馬超臨界循環流化床示范電站已經建成投運。此后,國際上的超臨界循環流化床鍋爐全部為中國中標,并正在輻射眾多“一帶一路”沿線國家,而國內則已收到80多臺訂單。

“我們技術的全球市場占有率超過95%,還有越來越多的國家找我們談。”呂俊復介紹,超臨界循環流化床鍋爐適用于絕大多數主要能源依賴于燃煤的國家,“面對我國能源結構調整、節能減排等新政策要求,以及世界能源利用的新機遇,作為行業領跑者,我們將瞄準世界科技前沿,以創新實力為世界劣質煤的清潔高效利用貢獻更多智慧。”

科研工作要始終保有初心

相比于談起項目時的滔滔不絕,說起自己,呂俊復卻有些詞窮。

這個與煤打了一輩子交道的人,家里沒電視,連兒子都說他“無聊”;沒啥愛好,“最大的愛好是抽煙,現在也戒了”。只要不出差,他每天八點必定雷打不動地坐在實驗室里,因為也不知道“還有什么地方可去”。

這樣一個人,會怎樣總結自己團隊成功的秘訣?

呂俊復說,是要始終保有初心——科學研究必須服務國家重大需求:“工科的科研具有明顯的應用特點,研究面向國家經濟建設的重大需求,立足于國民經濟主戰場和行業主流,利于形成大成果。在此過程中提煉科學問題進行基礎研究,既要體現高校研究的學術高度,又要注重原創性,在學術上引領國際而不是跟從。這些來自實踐需求的基礎研究,必然會成為研究熱點。”

他同時堅持的是,科研工作者不能太功利:“也許堅守‘君子固窮’的想法,可能更加利于研究深入、大成果的形成。對于動力這樣的傳統學科,大成果需要與大企業深入緊密合作,若能將經濟利益看淡一些,把焦點聚集于技術方面,技術的發展和創新會更順利,也能贏得行業的尊重,使我們的研究服務于行業,而不是某一個或某幾個企業,最終引領行業發展。”

此外,還要做好把“冷板凳”坐穿的準備:“市場是工科研究水平評價的最高形式,必要的文章發表是必需的,但不必過于關注文章的引用,引用不完全體現在文章上,更多的是一座座建立在世界各處的工程。少一分急功近利,多一分踏踏實實,堅持不懈并樂此不疲,是必要的。”

如今,榮譽在身,呂俊復依然覺得時不我待。

他接下來的重點工作有兩個:一是進行更高效率、更低排放的660兆瓦超超臨界循環流化床鍋爐的研究開發,攻克原始超低排放的難題,“不再走先生成污染再治理的老路”;二是從事油田注汽鍋爐的科研攻堅,這是國家的另一重大需求。“我愿做一名‘攀登者’,用科研成果為祖國發展作出貢獻。”呂俊復說。

《光明日報》( 2018年01月22日 11版) |

fa650aa6-5a36-4bef-8031-318746e95978.jpg)

5f305d87-6a2d-4a23-b0ff-8214f57bce96.jpg)

537c4a06-6a0c-4e2a-87f7-9afafc202625.jpg)