隨著蛟龍、天眼、悟空、墨子、慧眼等為代表的重大創新成果相繼問世,我國科技創新水平已加速邁向國際第一方陣,進入了“三跑并存”,領跑、并跑日益增多的歷史性新階段。科技成果全面落地,如何將軍民融合發展戰略和創新驅動發展戰略更好地融合起來? 請關注今日《解放軍報》的報道——

中國已成為全球矚目的創新熱土

■中國國防報記者 郭 萌

創新是一個民族進步的靈魂,是一個國家興旺發達的不竭動力,也是中華民族最深沉的民族稟賦。

2018年政府工作報告指出,加快建設創新型國家。把握世界新一輪科技革命和產業變革大勢,深入實施創新驅動發展戰略,不斷增強經濟創新力和競爭力。

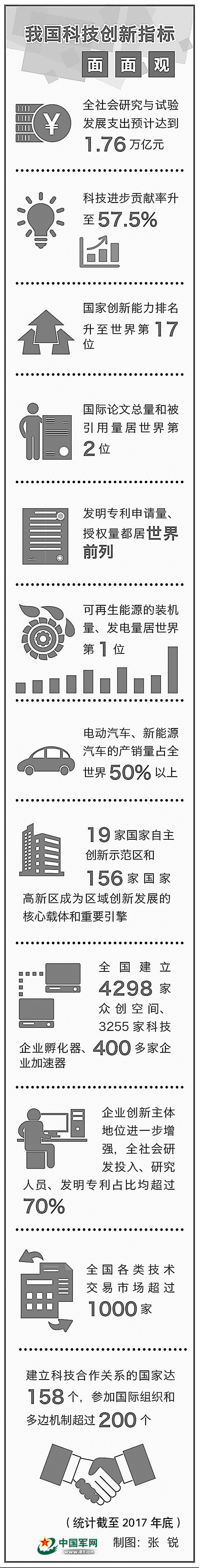

近5年來,中國創新驅動發展成果豐碩。如今,我國科技創新能力顯著提升,主要創新指標進入世界前列,科技創新水平加速邁向國際第一方陣。我國科技創新由跟跑為主轉向更多領域并跑、領跑,中國已成為全球矚目的創新熱土!

綻放改革精彩,跑出創新“加速度”

隨著蛟龍、天眼、悟空、墨子、慧眼等為代表的重大創新成果相繼問世,我國科技創新水平已加速邁向國際第一方陣,進入了“三跑并存”,領跑、并跑日益增多的歷史性新階段。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央把科技創新擺到了黨和國家發展全局的核心位置,形成了從思想到戰略再到行動的系列部署,大力實施創新驅動發展戰略,開啟建設世界科技強國的新征程。砥礪奮進的五年,我國科技創新實現了歷史性、整體性、格局性的重大變化,中國已成為一個具有全球影響力的科技創新大國。

科技創新有力支撐供給側結構性改革和民生改善,實現了全面融入、主動引領經濟社會發展的歷史性跨越。移動通訊、集成電路、數控機床、核電等重點領域率先實現跨越。復興號成功商業化運行,5G新型網絡架構等技術納入國際標準,人工智能、大數據、云計算等引領數字經濟、平臺經濟、共享經濟快速發展,有力地帶動了經濟轉型升級和新動能成長。

同時,科技創新在打贏藍天保衛戰、脫貧攻堅戰中發揮了重要作用。科技興林、科技治沙成效顯著,在全球率先實現“沙退人進”。科技改善民生引領新跨越,130多萬臺創新醫療器械產品在基層醫療機構示范應用,服務人群達到4.5億,還建立了應對突發性傳染病的防控技術體系,成功研制了埃博拉疫苗等,在國際傳染病防控中彰顯了中國力量。

隨著科技體制改革向系統縱深推進,我國科技管理格局實現了從研發管理向創新服務的歷史性轉變。國家科技計劃和資金管理改革取得歷史性突破,院士制度、科技獎勵、科技軍民融合等改革也正在深入推進中。

近年來,科技創新力量由科研人員為主向全社會拓展,開創了大眾創業萬眾創新的歷史性新局面。通過修訂促進科技成果轉化法,實施《中華人民共和國促進科技成果轉化法》若干規定和《國家技術轉移體系建設方案》,有力地促進科技成果轉移轉化行動。科技與金融結合深入推進,國家科技成果轉化引導基金,引導地方政府、金融機構、民間資本投資規模大幅度增長。

此外,科技外交正成為國家總體外交戰略的重要內容,創新開放合作邁出主動布局的歷史性步伐。“一帶一路”國際合作高峰論壇、G20峰會、金磚國家廈門峰會都留下了鮮明的科技創新合作印記,中國已成為全球多元化創新版圖中日益重要的一極。

3月18日,2018“FIRST機器人競賽”上海賽區比賽在上海大學生體育中心體育館落下帷幕。此次比賽以“能量強化”為主題,旨在培養團隊間的互助與分享能力,共吸引了來自中國、波蘭等地共44支隊伍參加。圖為參賽選手在上海大學生體育中心體育館內對機器人進行決賽前的檢查。新華社記者 丁 汀攝

基礎研究拔頭籌,國際影響力大幅提升

深地探測、干細胞、基因編輯領域取得重要原創性突破,克隆猴“中中”和“華華”誕生……2018年的春天,中國的科技成果如泉水般噴涌。中國工程院院士、南開大學校長曹雪濤表示,中國的創新勢頭是爆發式的,科技創新正在催生“中國學派”。

縱觀中國科技創新領域,基礎研究、前沿探索越來越成為科學家們亟待做好的一門功課。

經過多年努力,我國基礎科學研究持續快速發展,國際影響力大幅提升,支撐引領經濟社會發展的作用不斷增強。

我國基礎科學研究經費投入從2012年的498.8億元增長到2016年的822.9億元;科技論文數量連續多年居世界第2位,總被引次數由2016年的第4位升至2017年的第2位;化學、材料、物理、工程、數學、地學等學科接近世界前列,一批基礎科學研究領域研究團隊具備了實現引領性原創成果重大突破的能力;越來越多的中國科學家獲得國際重要科技獎項。

同時,基礎科學研究領域原始創新成果不斷涌現,趕超引領步伐加快。例如,我國基礎物理領域連續3年獲得國家自然科學獎一等獎,取得了量子反常霍爾效應、拓撲半金屬、外爾費米子、中微子振蕩等原創性成果;我國科學家發現的鐵基超導材料占世界一半以上,并且保持著國際最高超導轉變溫度;近些年,我國多次刷新并始終保持多光子糾纏世界紀錄。我國基礎科學研究已處于從量的積累向質的飛躍、點的突破向系統能力提升的重要時期。

與建設世界科技強國的要求相比,我國基礎科學研究的短板仍然較為突出,如重大原創性成果缺乏、頂尖基礎研究人才和團隊匱乏、投入不足且結構不合理等。我國基礎科學研究既面臨大有作為的發展機遇,也面臨前所未有的挑戰。

去年兩會,有90多位全國政協委員、50多位全國人大代表提出加強基礎研究的建議。加強基礎研究成為全國政協的1號提案。2018年初發布的《關于全面加強基礎科學研究的若干意見》,是國家對全面加強基礎科學研究的第一個政策性指導文件,標志著中國正逐步走向創新型國家和科技強國的道路。

“過去對基礎研究創新叫‘彎道超車’,現在我們更向往‘劈山建路、遇水架橋’,產生很多原創性的成果,帶動中國的高新技術應用研究。”曹雪濤說。

人工智能,發展空間廣闊大有可為

人工智能相關議題成為2018年世界經濟論壇的熱門話題,并自始至終貫穿了為期4天的論壇會議。人工智能引發的長期、廣泛、高頻的關注,令世人難以想象。

如同“互聯網+”“數字化”等概念一樣,人工智能正迅速影響著各行各業。不久前,中國科學院院士、清華大學副校長薛其坤在接受采訪時表示,在人工智能領域,清華大學率先在跨學科交叉研究中做了大膽改革。2017年清華大學在校級層面先后成立了2個跨學科的實體實驗室和3個跨學科的交叉研究中心,人工智能包含其中。在清華大學,人工智能共涉及計算機系、機械系、人文系等7個院系。

2018年,人工智能第二次寫入政府工作報告。報告中提出:發展壯大新動能。做大做強新興產業集群,實施大數據發展行動,加強新一代人工智能研發應用,在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域推進“互聯網+”。

早在去年7月份,國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,就對人工智能的布局發展做出全面的設計,提出“三步走”的戰略規劃。到2020年,人工智能核心產業規模超過1500億元,帶動相關產業規模超過1萬億元。到2030年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平。

我國人工智能的發展成績不菲。根據2017年《烏鎮指數:全球人工智能發展報告》顯示,在全球人工智能專利數量方面,中國以15745個緊跟在美國26891個之后位列第二。

有專家認為,未來人工智能發展,源頭創新雖不是來自中國,但中國人工智能的發展空間廣闊、大有可為。中國在核心算法上,已經實現與最先進技術并跑,局部實現領跑。

今年兩會重提人工智能,有代表指出,人工智能一定要與行業結合,形成真正有效的行業智能,才能助力傳統行業轉型升級,推進人工智能與實體經濟快速融合。

全國政協委員李彥宏提交的2項提案與人工智能相關,分別是希望國家出臺政策鼓勵人工智能的開放平臺、加速自動駕駛相關立法。他認為,人工智能開放平臺能夠將人工智能企業的技術能力和計算資源,與傳統企業的數據和應用需求連接起來,有效提升行業運營效率,創造新產品。這將成為人工智能與實體經濟融合創新的重要基礎設施,也是我國實體經濟轉型發展的必然選擇。

激起科技創新萬千波瀾

■王 洋 中國國防報記者 魏宏濤

國家戰略的交匯點,往往內含經濟社會發展的乾坤。當軍民融合發展戰略遇上創新驅動發展戰略將會激起怎樣的波瀾?

在中關村、中國(綿陽)科技城,一批軍民融合協同創新科研機構、軍民兩用技術創新基地、軍民融合科技園區紛紛涌現,探索建立了跨軍民、跨部門的軍民融合創新模式;在載人航天及探月工程、北斗衛星導航、快舟衛星發射系統、量子通信衛星等一批科技重大項目和工程背后,軍民協同攻關,當驚世界殊;在高等院校、科研院所、高新技術企業和軍工集團等各類創新主體,人們投身科技軍民融合的士氣漸長,并取得較好成效……就像一顆落入平靜湖面的石頭,軍民融合發展戰略正在科技創新的湖面上掀起萬千波瀾。隨著時間的延伸和空間的擴展,我國科技實力將顯著增強,國防和軍隊現代化建設水平將有效提升。

站在新時代的坐標點上,回顧黨的十八大以來,科技創新領域軍民融合的成就,不禁深感,在科技創新領域融合意識日漸增強,融合氛圍日益濃厚,融合實踐不斷豐富。軍民融合發展戰略,正給科技創新領域帶來新氣象、新風尚。

沒有深層次的融合,怎能真正激活科技創新領域一池春水。當前,我國軍民融合正處于由初步融合向深度融合的過渡期,在世界主要大國基本完成軍民一體化的大背景下,我國科技創新領域軍民融合面臨著前所未有的機遇和挑戰。說機遇,科技部和軍委科技委發布《“十三五”科技軍民融合發展專項規劃》,科技軍民融合納入國家規劃,科技創新領域軍民融合大有可為。談挑戰,未來5年,我國經濟發展進入動力變革、效率變革、質量變革的轉型發展期,恰逢中國特色軍事變革,兩大體系動態調整期間,實現科技軍民融合,就像“空中加油”,難度可想而知。

真抓實干,緊抓快干。激活科技創新一池春水,靠干不靠說。當前,要完善體制機制,統籌科技創新領域軍民融合規劃,把軍隊建設融入國家發展的大盤子;加快實施科技軍民融合重點專項和國家重大科技項目,推動科技創新資源在軍地之間、軍民之間,互通有無,資源共享;知識產權和軍民科技成果轉化體系建設更要跟上,探索建立軍民融合新型科研機構,創新科技軍民融合第三方服務等。

追問過往的勇氣,我們共同展望未來。

3月2日,十九屆中央軍民融合發展委員會第一次全體會議上,軍民科技協同創新成為推進軍民融合的重要戰略任務;今年兩會期間,代表委員對于軍民融合創新體系更是頗為關注,發出了許多好聲音,提出了許多“金點子”。如果說科技軍民融合在國家層面是宏觀而豐富的,那么代表委員眼中的科技軍民融合是生動而具體的。代表委員們可以佐證的是,科技創新領域的軍民融合,正從文件走向實踐,從政策走向現實,受到越來越多人的關注。

在未來科技創新的大潮中,由軍民融合深度發展引發的波瀾必定久久不會平靜,且將對我國經濟社會發展和國防現代化建設產生積極長遠的影響。 |