“這對中國的女科研工作者來說,是一個巨大的鼓勵,”獲得2018年度“世界杰出女科學家獎”的張彌曼在接受新華社記者采訪時說,“中國女科研人員的比例在持續上升,但拔尖人才還需要更多一些。”

|

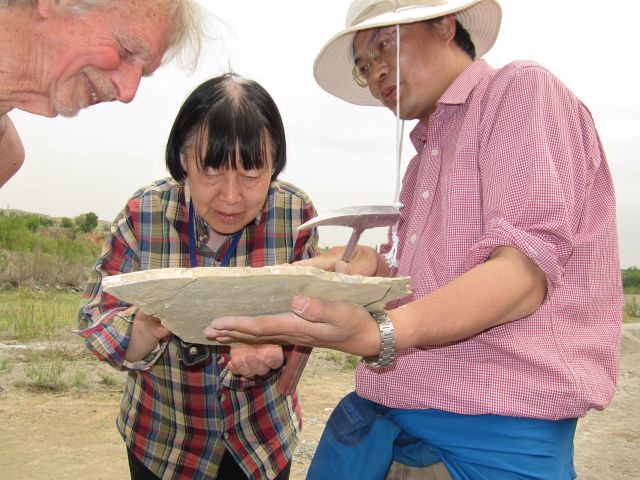

2011年,張彌曼在新疆進行野外勘探。 聯合國教科文組織說,目前世界女性科研人員的比例僅為28%,設立“世界杰出女科學家獎”旨在打破科學領域的性別“玻璃天花板”。 張彌曼的同事、中科院古脊椎動物與古人類研究所所長周忠和23日對新華社記者說,該獎項是首次授予古生物學家,這對中國的古生物學發展,甚至對全世界的古生物學領域來說,都有深遠意義。 “張先生的為人品德和學術造詣都是我們晚輩學習的楷模。”周忠和說。 張彌曼是新中國培養的第一批地質大學生,后被選拔赴莫斯科大學學習古生物學。她接受魚類學家伍獻文先生的建議,選擇古魚類研究,從此踏入生命演化“失落的世界”——包括人在內的四足動物起源過程。 在約3.8億年前,究竟哪一條魚走上陸地,最終演化成四足動物?古生物學家為此進行了數百年的尋找和研究。其中,魚何時學會呼吸,何時有了內鼻孔,是一個關鍵的問題。 上世紀80年初,正在瑞典國家自然歷史博物館進修的張彌曼,通過復雜、嚴謹的化石還原技術,研究了云南曲靖楊氏魚、奇異魚的結構,大膽指出:它們沒有內鼻孔,是一種原始的肺魚。這一觀點挑戰了當時的權威學說。 |

更多>>相關圖片