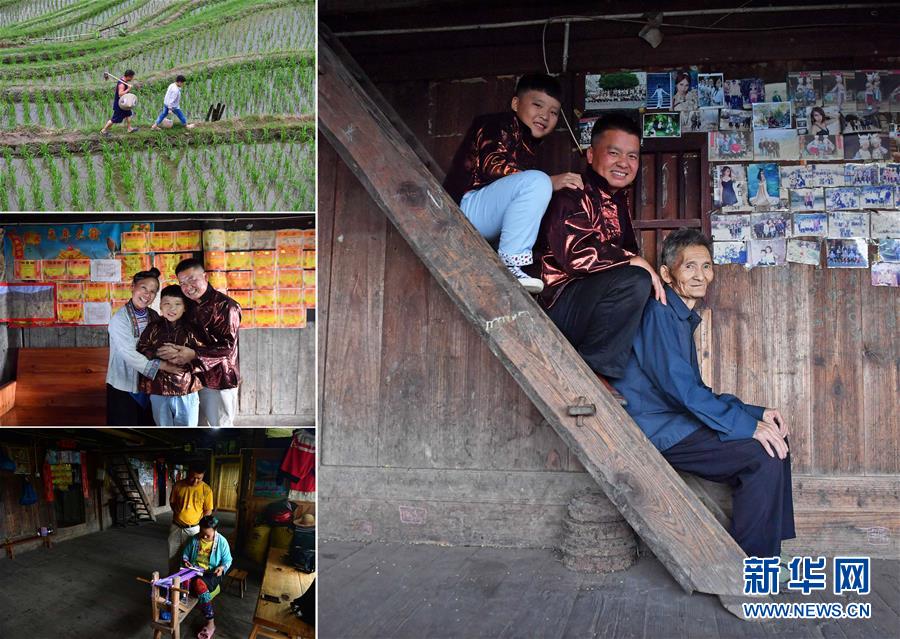

拼版照片:右圖為在廣西融水苗族自治縣桿洞鄉烏英苗寨,吳新仁(右二)和家人在一起(6月4日攝);左上圖為吳新仁抱著兒子去參加苗年坡會(1月17日攝);左中圖為吳新仁和家人在自家經營的小商店里(6月4日);左下圖為吳新仁在雨中背著兒子回家(6月4日攝)。

吳新仁今年39歲,他曾在外打工多年,2005年回到家鄉,買了面包車,并經營一家小商店。村里計劃發展水果觀光旅游產業,吳新仁也準備經營農家樂項目。

廣西融水苗族自治縣是國家扶貧工作重點縣,全縣“九山半水半分田”,生存環境較為惡劣,脫貧攻堅任務艱巨,目前還有7.68萬貧困人口。其中,部分青壯年因需要照顧年邁的父母,不能外出務工,生活比較困難。近年來,隨著脫貧攻堅工作的深入推進和鄉村振興戰略的實施,這些相伴在老人身邊的苗山兒女借著好政策好形勢,在家鄉搞建設、興產業,日子也一天天紅火起來。新華社記者黃孝邦攝

拼版照片:右圖為梁秀前(左二)和家人在一起(6月4日攝);左上圖為梁秀前的父親在種植百香果(3月29日攝);左中圖為梁秀前和兒子玩耍(6月4日攝);左下圖為梁秀前(左)在種植百香果(3月29日攝)。

梁秀前曾在外打工多年,由于父母年事漸高,他和妻子返回家鄉。如今,梁秀前是烏英苗寨水果種植專業合作社的總經理,帶領20多戶貧困戶從事水果種植。新華社記者黃孝邦攝

拼版照片:右圖為莫夢波(右)和父親莫仕勛在一起(2017年10月31日攝);左上、左中圖為莫夢波在網箱養魚基地喂魚(2017年10月31日攝);左下圖為莫夢波展示其養殖的大魚(2017年4月14日攝)。

今年34歲的莫夢波是廣西融水苗族自治縣和睦鎮古頂村人,曾經在外打工10多年。2014年,因父親身體不好,莫夢波返鄉創業,成立合作社發展網箱養魚,全村共48戶貧困戶以分紅形式入股。新華社記者黃孝邦攝

拼版照片:右圖為45歲的吳伍仟(中)和父母在一起;左上圖為吳伍仟開小貨車拉貨;左中圖為吳伍仟和父母在家中;左下圖為吳伍仟和妻子在自家經營的小商店里(6月4日攝)。

吳伍仟曾在廣東打工近10年,2010年返回家鄉照顧家人,經營小商店,2016年實現脫貧。如今,作為融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村村委團支書,吳伍仟帶領幾十戶村民從事水果種植、土豬養殖等。新華社記者黃孝邦攝

拼版照片:右圖為在廣西融水苗族自治縣桿洞鄉中講村,賀宗仁(左一)和家人在一起;左上圖為賀宗仁(左)在溫室查看菌種情況;左中圖為賀宗仁一家在一起吃飯;左下圖為賀宗仁在山上查看靈芝生長情況(6月5日攝)。

由于父母需要人照顧,賀宗仁僅外出務工一年就返鄉。如今他和村里另外幾戶貧困戶聯合成立合作社,從事靈芝種植。新華社記者黃孝邦 攝

拼版照片:右圖為在廣西融水苗族自治縣白云鄉公和村,42歲的滾志輝(中)和兒子滾金來、80歲的父親滾光同(右)在一起(2017年10月28日攝);左上圖為滾志輝帶著兒子去田里勞作(6月1日攝);左中圖為滾志輝和妻兒在一起(2017年10月28日攝);左下圖為滾志輝的妻子在織苗錦(6月1日攝)。

因父母年事已高,滾志輝沒有外出務工,而是留在家中照顧老人。他今年打算種植紅薯,爭取早日脫貧。新華社記者黃孝邦 攝

拼版照片:右圖為在廣西融水苗族自治縣桿洞鄉中講村,賀忠堂(右)和87歲的母親賀南媽在一起;左上圖為賀忠堂在山上勞作(6月5日攝);左中圖為賀忠堂在家照顧母親(6月5日攝);左下圖為賀忠堂(右)在合作社查看菌種生長情況(6月5日攝)。

今年43歲的賀忠堂有兩個女兒還在上學,家庭負擔很大,但是由于母親身體不好,賀忠堂已經10多年沒有外出務工。如今,他和村里另外幾戶貧困戶聯合成立合作社,從事靈芝種植。新華社記者黃孝邦攝

拼版照片:右圖為在廣西融水苗族自治縣大浪鎮潘里村,韋鼎雄(右)和父親在一起;左圖為韋鼎雄在家生產生活的畫面(6月5日攝)。

韋鼎雄返鄉已經7年,靠加工小板凳維持生計。他說,盡管在外打工收入比在家里高,但家里老小都需要照顧和陪伴。新華社記者黃孝邦 攝

拼版照片:右圖為在廣西融水苗族自治縣大浪鎮上里村,楊永龍(后排右)和家人在一起;左圖為楊永龍在家生產生活的畫面(6月5日攝)。

楊永龍因為要照顧年邁的父親,從未外出務工,靠在家種田、賣豬肉維持生計。如今,他加入了木耳種植合作社,還領到了位于縣城的易地扶貧搬遷房的鑰匙。新華社記者黃孝邦攝

拼版照片:右圖為48歲的賀志鋒和77歲的母親賀鋒媽在一起;左圖為賀志鋒在勞作(6月5日攝)。

賀志鋒是廣西融水苗族自治縣桿洞鄉中講村村委會副主任,曾在廣西各地打工10多年,因母親年邁體弱,前幾年他回到家里,嘗試養殖蜂蜜和泥鰍。新華社記者黃孝邦攝 |