|

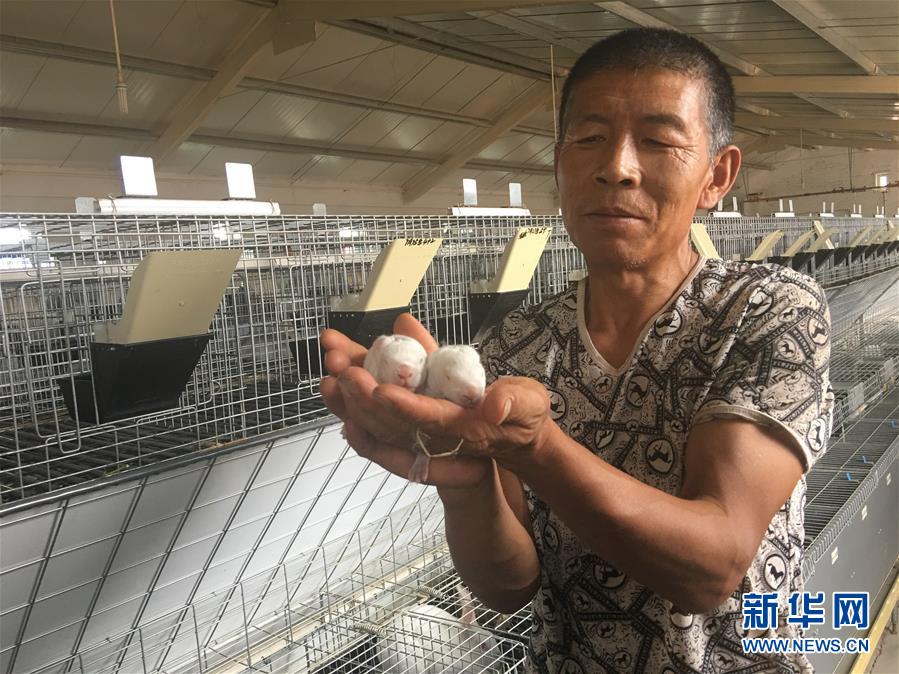

在庫布其沙漠中的內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗風水梁園區獺兔標準化養殖示范中心,工作人員展示剛出生不久的獺兔幼崽(8月1日攝)。風水梁原名“風干圪梁”,曾經風沙肆虐,人煙稀少。如今,在政府主導下,內蒙古東達蒙古王集團將林、草、沙三業結合,打造農工貿一體化產業鏈,實現了沙漠增綠、農牧民增收、企業增效的良性循環。新華社記者張善臣 攝 掏錢買活樹、以補代造、以獎代投、招拍掛沙地經營權……鄂爾多斯市出臺的一系列生態政策,吸引了大批企業和群眾參與,如今庫布其沙漠的治理規模1年勝過初期10年。 1988年5月,王文彪走馬上任杭錦旗鹽場場長,當乘坐的吉普車走到鹽場附近時,卻陷在了沙窩子里,前去歡迎的隊伍變成了“抬車隊”。 沙害深深刺痛了王文彪的心。他上任的第一件大事,就是成立治沙林工隊,從每噸鹽的銷售收入中提取5元錢治沙。 生于斯,長于斯的王文彪,30年傾心治沙。身為董事長,他帶領億利集團與當地政府、農牧民攜手,把大片沙漠變成了綠洲,成為庫布其企業治沙的“領頭羊”,本人也榮獲聯合國“全球治沙領導者獎”和“地球衛士終身成就獎”。 東達、嘉燁、綠遠、西蒙等一大批企業也紛紛投身治沙事業,成為一道靚麗風景線。 從盲目治沙到科學治沙,從分散治理到統一規劃,從土法造林到工程化作業、產業化治沙,庫布其人找到一條治理沙漠的科學之路。 在沙漠南緣干旱區,飛播灌木密植造林;北緣,依托有水的立地條件種植喬木鎖邊林;中部依托穿沙公路、孔兌,營造護路林、護堤林;腹地的丘間低地和地下水位較淺的區域,建設綠島、綠洲。 群眾在治沙中展現出無窮的創造力。億利集團等企業總結發明了容器苗、大坑深栽、迎風坡造林、甘草平移種植、水氣種植法等治沙“黑科技”。 水氣種植法——一米多長的水槍豎插進沙里,水流沖孔、插苗、澆水、回填一次完成。 甘草平移種植法——用機械化作業,變甘草豎植為橫植。相比傳統的豎植技術,單株甘草固沙面積可達1平方米,提高了10倍,還減少了采挖對沙地植被的擾動。 黨的十八大以來,工程化、產業化治沙成為庫布其沙漠治理的新潮流。 近年來,伊泰集團以整體規劃、劃片招標、統一施工、機械化作業的方式治沙,營造碳匯林56萬畝。最多的一次,5000多人同時作業,一年共造林18萬畝。 政府主導、群眾主戰、企業主體,全社會參與匯聚起治理沙漠的磅礴力量。 沙窩變“金窩” 綠富同興盛 綠水青山就是金山銀山。治沙、扶貧、產業發展,庫布其人走出一條三輪聯動的可持續發展之路,構筑起初具規模的生態經濟體系,昭示著生態文明的美好前景。 |