分享到:

納米比亞學員埃利娜在中國老師的指導下,一邊復述著技術要領,一邊熟練地使用鐵锨在沙地上開槽、覆草,半個小時后,一片草方格沙障就初具規模。

|

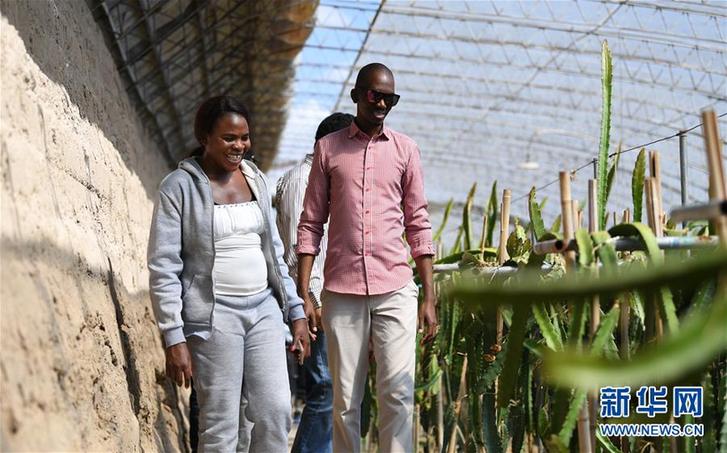

埃利娜(左)與學員一起參觀民勤縣日光溫室大棚(8月25日攝)。 “麥草入沙10厘米,草扎直立,露出20-30厘米,橫豎成行,間距1米。”在巴丹吉林沙漠邊緣的甘肅省民勤縣治沙綜合試驗站,納米比亞學員埃利娜在中國老師的指導下,一邊復述著技術要領,一邊熟練地使用鐵锨在沙地上開槽、覆草,半個小時后,一片草方格沙障就初具規模。 今年37歲的埃利娜是納米比亞的一名農業科技官員,長期關注荒漠化治理。7月30日起,她與來自埃及、博茨瓦納等國家的其他11名學員一起,參加由中國商務部主辦、甘肅省治沙研究所承辦的2018發展中國家荒漠化防治和生態修復技術培訓班,在為期一個月的培訓中學習流沙固定與植被恢復、綠洲與交通干線防護林體系構建等先進的中國治沙經驗和技術。 “學到了很多,尤其是一些新技術、新思路,中國的防沙治沙工作逐漸成為世界樣本,非常值得借鑒學習。”第一次來中國的埃利娜興奮地說,她特別重視每次外出參觀和實踐的機會。在老虎口防沙治沙示范區,埃利娜看到沙漠里的大片梭梭林下可以通過種植肉蓯蓉獲得經濟效益,對沙漠創造的綠色財富驚嘆不已。 “我去過很多地方,但這樣的景象還是第一次見到。中國的治沙經驗告訴我們,恢復沙漠地區的生態環境完全是可以實現的。”埃利娜說,納米比亞最大的沙漠約占國土面積的四分之一,她希望通過學習中國的先進技術和經驗,找到適合本國的治沙路徑。隨著合作交流逐步加強,中國治沙的經驗與智慧正在讓越來越多的非洲國家和地區獲益。“希望有更多的非洲同行來中國學習,把學習獲得的寶貴財富帶回國造福家鄉人民。”埃利娜說。 新華社記者陳斌 攝 |

更多>>相關圖片