熊貓初長成

2017年�,四只大熊貓幼崽“路路”“夢夢”“強生”“善仔”在陜西省珍稀野生動物搶救飼養研究中心出生����,引發社會關注�。在工作人員的悉心照料下����,四只大熊貓寶寶健康成長�。

青海拉面師傅秀技藝 拉面細可穿針

9月10日����,青海化隆回族自治縣拉面匠人馬奴麻將細如發絲的拉面穿入繡花針孔��。

體驗古法造紙 感受傳統魅力

9月13日��,磁縣崇文學校學生在慈州書坊老師的指導下體驗古法造紙術����。當日��,河北磁縣崇文學校組織開展“體驗古法造紙 感受非遺魅力”公益實踐活動����,學生們現場體驗古法造紙非遺手工技藝����,感受傳統文化的魅力。

秦嶺棕色大熊貓:“棄仔”到“七仔” 命運大不同

初秋午后的溫煦陽光里��,七仔平躺在草地上�,“咔呲咔呲”,抓著鮮嫩的竹筍大快朵頤�。這只是9歲的大熊貓七仔日常生活的一個片段����。圓頭圓腦的七仔是個正值青春的健壯“小伙子”����。它屬于中國“國寶”大熊貓中一個更為珍稀��、古老的種類——秦嶺亞種��。

“魚”你同行

9月12日,在分界洲島海域����,一條小丑魚在??浇芜?。十多年來,海南省分界洲島一直致力于珊瑚的保護和培育�,并在海洋專家的指導下投放人工礁��,為珊瑚生長提供條件,從而為魚類提供適宜的生存環境。如今的分界洲島海域珊瑚礁生態系統較為完好����,吸引了大量游客前來旅游觀光��,體驗身處魚群中的潛水樂趣����。

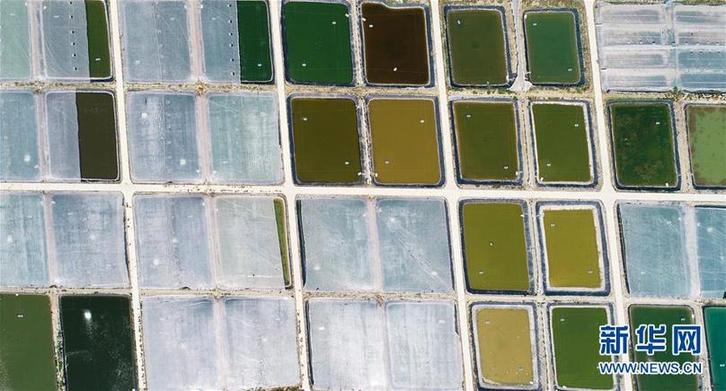

鹽堿地里“種”對蝦

近年來����,寧夏大力推進低碳高效循環水養殖產業,在銀川市賀蘭縣棄耕多年的鹽堿化土地上養殖南美對蝦����,通過淡化蝦苗�、溫棚馴化等技術模擬出對蝦生長環境�,構建起“以蝦改堿”的生態循環養殖系統,實現了生態改善和經濟效益的雙贏�。

山西嵐縣:傳承古老面塑技藝

9月13日����,在位于嵐縣嵐城鎮城內村的袁建華文化大院內�,嵐縣面塑傳承人袁建華(左)和女兒劉麗麗在面塑展示體驗室擺放面塑��。嵐縣面塑是山西省呂梁市嵐縣的民間傳統藝術�,其制作工藝復雜多樣��,僅塑形手法就有數十種之多����。

中國紙鳶“飛到”新西蘭

9月12日�,在新西蘭首都惠靈頓的馬斯登女校,學生和郭洪利(右二)一起放飛中國傳統風箏。

當日�,由新西蘭中國文化中心舉辦的濰坊風箏扎制和放飛活動作為體驗課走進惠靈頓馬斯登女子學校�。來自山東濰坊的國家級非物質文化遺產項目風箏的代表性傳承人郭洪利向新西蘭兒童展示了傳統中國風箏的扎制技巧��,并讓大家動手體驗制作和放飛風箏��,受到學校師生的歡迎。

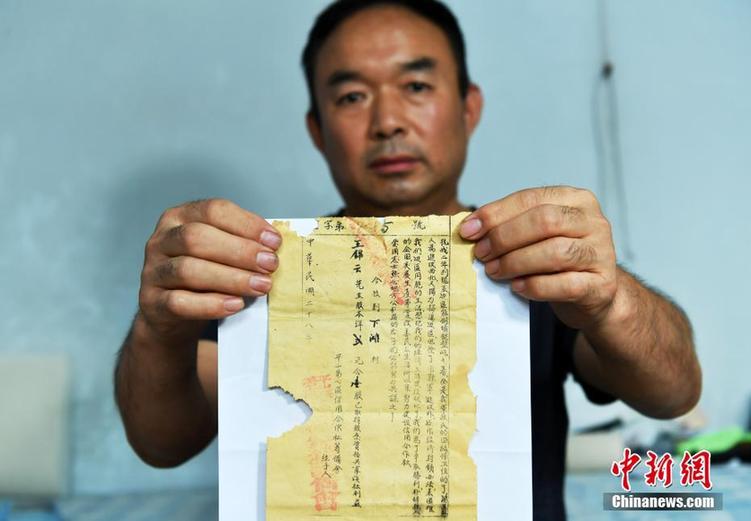

河北一農民收藏79年前“抗戰股票”

9月11日下午,河北平山縣下灘村村民王志亮,展示并介紹其家傳的一張1939年當地邊區政府信用合作社的股票�。

《綠皮火車》駛進絲路國際藝術節

9月11日至12日��,參加第五屆絲綢之路國際藝術節的現代泗州戲音樂劇《綠皮火車》在西安上演。

《綠皮火車》以進城打工的農村姑娘小慧與城市畫家孟歌的相遇、相識��、相戀為主線��,整個故事在一趟具有象征意義的返鄉火車上進行����,新穎的故事編排和舞臺表現��,贏得觀眾喝彩��。 |