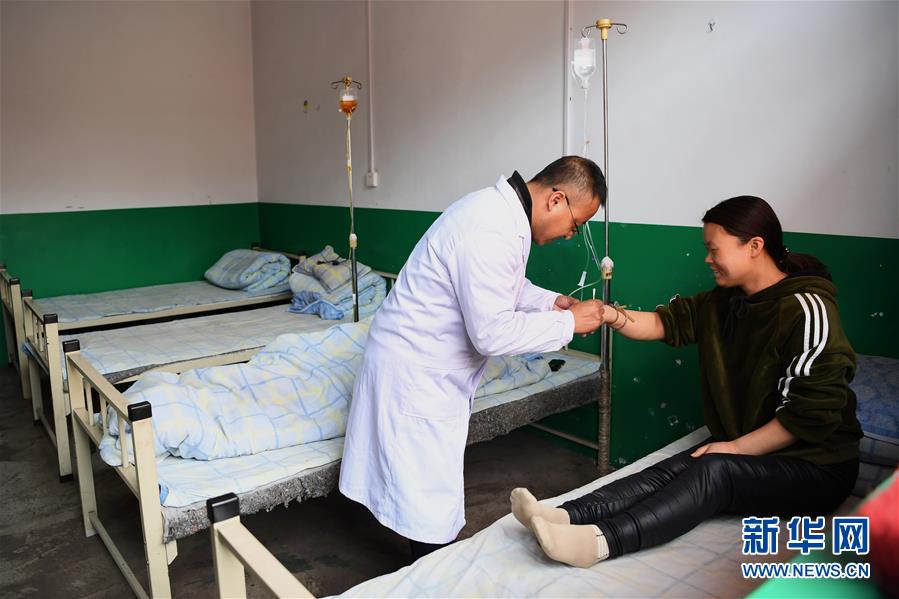

3月21日,在河津市清澗一村衛生室,衛杰(左)在為村民輸液。

山西省河津市清澗一村人口超過1700人,由于醫療資源匱乏,村民經常要到鄰村甚至更遠的地方看病。畢業于山西醫科大學的衛杰,在外地工作多年,打聽到村里原來的醫生到了退休的年紀,再加上父母的勸說,他于2011年接手村里的衛生室,成為家鄉的一名村醫。

剛到村里的時候,衛杰和妻子鄭曉萍住在父母家里,夜里經常有村民前來就診。2015年,村里建起了新的衛生室。為了行醫方便,在征得村委會的同意后,衛杰夫婦搬到衛生室居住。這間100多平米的小屋,既是清澗一村的衛生室,也成了衛杰夫婦的“新家”。

“一年里,除了大年三十和初一,這里從不關門。”衛杰說,“即便關門的那兩天,村民一打電話還是要過去。”

畢業于衛校的妻子鄭曉萍,是衛杰的最佳拍檔。打針、輸液、抓藥、做賬、整理數據、報表……雖然忙碌,但讓衛杰感到欣慰的是,清澗一村的村民基本不用到外面看病了。

幾年里,衛杰和妻子掌握了清澗一村每一戶村民的健康情況,并為他們建立了健康檔案。每兩個月,鄭曉萍還會為村民做一次健康講座。“醫生是服務行業,要千方百計地對病人好一點。”衛杰說。

新華社記者楊晨光 攝

3月20日,在河津市清澗一村衛生室,衛杰(右)在為村民問診。 新華社記者楊晨光 攝

3月21日,在河津市清澗一村衛生室,衛杰(左)和妻子鄭曉萍在查看清澗一村的健康資料。新華社記者楊晨光 攝

3月21日,在河津市清澗一村,衛杰(右)在詢問村民的健康情況。 新華社記者楊晨光 攝

3月21日,在河津市清澗一村衛生室,鄭曉萍(右)在照看小女兒。 新華社記者楊晨光 攝 |