重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院的“背簍醫生”們背著醫學儀器行走在山村小路上(2月20日攝)。

在重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院,50多名基層醫護人員分區包片,用背簍背起醫學儀器走進偏遠鄉村,把便民醫療送上門,他們是九龍坡區陶家鎮衛生院流動體檢隊的隊員,由全科醫生、全科護士、體檢醫生、鄉村醫生等組成,每月自發為陶家鎮各個偏遠村落的老、弱、病、殘等不便出門的特殊人群免費上門體檢。

從2012年至今,無論雨雪寒暑,這支被當地群眾親切地稱為“背簍醫生”的流動體檢隊都會準時出診,靠著背簍里的醫學儀器、靠著為人民服務的信念,8年時間里他們為近千名村民入戶進行了體檢、健康干預和康復訓練。

從坐診到背上背簍,從衛生院到周邊的十里八村,變化的是行醫范圍,不變的是基層醫療工作者對人民群眾的一片真心。“背簍醫生”的發起人,陶家鎮衛生院副院長鄒鏡說,“我們的背簍背的不僅僅是醫療儀器,更是一份守護村民身體健康的責任,‘背簍醫生’出診帶給困難群眾的不僅是服務,還有溫暖和支持,這是我們能夠堅持下去的最大動力”。

新華社記者 蘭紅光 攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院的“背簍醫生”們背著醫學儀器行走在山村小路上(2月20日攝)。 新華社記者蘭紅光 攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院的“背簍醫生”們背著醫學儀器行走在山村小路上(2月20日攝)。 新華社記者蘭紅光 攝

陶家鎮友愛村18社五保戶朱崇德家,上門體檢的“背簍醫生”在為小兒麻痹癥患者朱崇德(左二)稱體重(2月20日攝)。 新華社記者 蘭紅光攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院,“背簍醫生”成員廖代金(右)在取背簍準備裝放當日巡診使用的醫學設備(4月9日攝)。新華社記者 劉潺攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院背簍醫生工作室,準備出診的“背簍醫生”們在商討當日巡診的路線(2月20日攝)。 新華社記者 蘭紅光攝

陶家鎮治安村18社一個貧困家庭里,“背簍醫生”們在為100歲的老人劉宴清(右三)進行體檢(2月20日攝)。新華社記者 蘭紅光攝

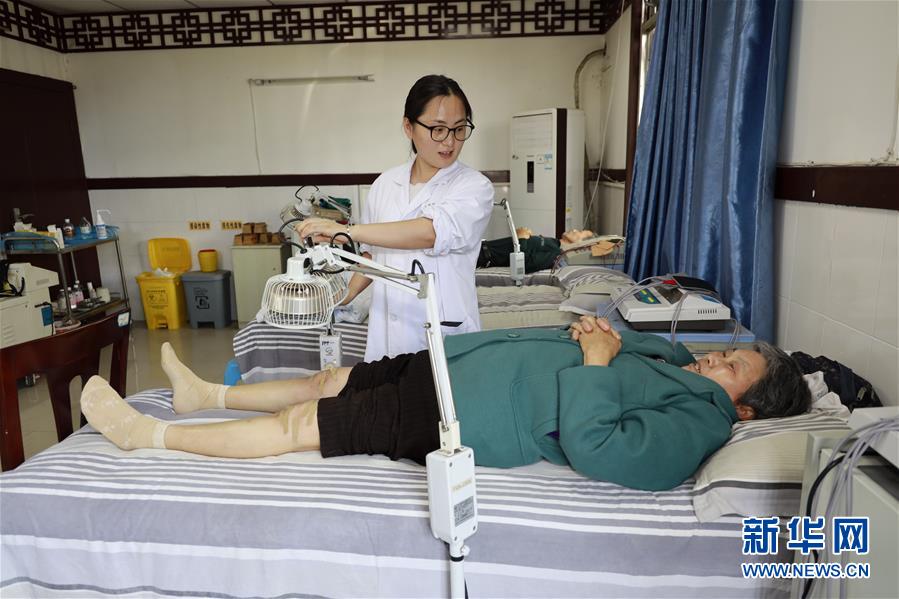

“背簍醫生”的發起人、陶家鎮衛生院副院長鄒鏡在衛生院為前來就診的群眾進行治療(4月9日攝)。新華社記者 劉潺 攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院,“背簍醫生”們背著背簍準備出發進行巡診(2月20日攝)。 新華社記者蘭紅光 攝

陶家鎮友愛村18社五保戶朱崇德家,上門體檢的“背簍醫生”在為小兒麻痹癥患者朱崇德(左)量血壓(2月20日攝)。新華社記者 蘭紅光攝

陶家鎮友愛村18社五保戶朱崇德家昏暗的臥室內,上門體檢的“背簍醫生”借助手機電筒的光操作儀器為小兒麻痹癥患者朱崇德(右一)進行B超檢查(2月20日攝)。新華社記者 蘭紅光 攝

體檢結束后,陶家鎮友愛村18社小兒麻痹癥患者朱崇德(中)在家門口,目送“背簍醫生”離去(2月20日攝)。 新華社記者 蘭紅光攝

“背簍醫生”們在陶家鎮友愛村18社五保戶朱崇德家體檢完成后,和朱崇德(右二)揮手告別(2月20日攝)。新華社記者 劉潺 攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院的“背簍醫生”們背著醫學儀器行走在山村小路上(2月20日攝)。 新華社記者劉潺 攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院,三名“背簍醫生”將B超機放入背簍內,準備出門巡診(4月9日攝)。新華社記者 劉潺 攝

陶家鎮治安村18社劉宴清侄女家中,“背簍醫生”在為100歲的老人劉宴清(右一)進行體檢(2月20日攝)。 新華社記者 蘭紅光攝

重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院,準備出診的“背簍醫生”將裝醫學儀器的背簍碼放在救護車上,他們準備搭乘救護車前往偏遠村社的山路入口(2月20日攝)。新華社記者 蘭紅光 攝

陶家鎮友愛村18社五保戶朱崇德家,小兒麻痹癥患者朱崇德(左)在自家門前迎接上門體檢的“背簍醫生”(2月20日攝)。 新華社記者 蘭紅光攝

“背簍醫生”在陶家鎮友愛村18社五保戶朱崇德家為小兒麻痹癥患者朱崇德(右)進行體檢(2月20日攝)。新華社記者 蘭紅光 攝

陶家鎮友愛村18社五保戶朱崇德家,小兒麻痹癥患者朱崇德(右)躺在床上接受“背簍醫生”上門體檢(2月20日攝)。 新華社記者 蘭紅光攝

陶家鎮治安村18社劉宴清侄女家中,“背簍醫生”在為100歲的老人劉宴清(右)進行體檢(2月20日攝)。 新華社記者 劉潺 攝

陶家鎮治安村18社劉宴清侄女家中,“背簍醫生”在操作醫學儀器為100歲的老人劉宴清(左)進行體檢(2月20日攝)。新華社記者 劉潺攝 |