自古 有“通靈感物”之說,藝術是直覺優先的創造力。與美學無關的藝術,實際上只是藝術史上形式和材料發展到極限的一種臨時性借位,而這種借位的呈現出的不可發展的死循環模式,曾被誤解為藝術的終結。關于虛擬時代對這種極限的突破,不是這里要討論的話題。這里討論的是如何從一副有東方文化底色的畫作中,重新進入深度精神世界,離開碎片信息的藝術假象,體會美學的回歸。

眼下這幅畫,便是美的回歸,不再剝奪觀者的獨立體驗和思考的權力,回歸自然和藝術的本真。

一.與時代相融的本性

(一)文化基因與本質

從名稱上看,《隱于樹》的東方哲學的意味已然昭彰。張錳是那種不排斥自我彰顯的人,但他的作品中暗藏著一種寧靜的志向。特別是一氣呵成之下帶著難以察覺的俏皮感,而那種俏皮又是這個時代所特有的。

人的本質在這個時代,早已與另一個空間——科技創造的虛擬空間融合。不可否認,這也導致了藝術家階層分化的現象。科技所涉及的藝術媒介,是有資本的階層才能運轉得動的。正如王岳川所說:“……那種認為文藝的本性是永恒不變的看法,也在歷史的潮流中被無情剝蝕。藝術本體的變化表明藝術是不斷發展的,確切地說是隨著人地本質地發展而向前展開的。”

而反觀藝術本身,又有多少被媒介左右的藝術工作者無法分辨哪些是藝術家?哪些是藝術投機創作者?

還是回到這幅畫上。

作為一名逛美術館的普通市民,這幅畫給我的首先是感受,我有權不去思考,但也可以進行有趣的思考。這幅畫已經在北京、德國等地展出過多次,張錳并沒有在展覽中附上大段的解說文字,而是掛上一些枯樹枝以及其他作品。他需要體驗和感受,需要沉默。在這個時代的當代美術館里,觀者能遇到沉默的作品,而不強烈得像新聞或者哲學家一樣去表達觀念的作品,也許反而不能適應。這是一個快速閱讀的時代,精讀一本“無用之書”的人已經逐漸減少。而美學確是一本“無用之書”。有些當代藝術作品強迫觀者像作者一樣思考,這已經脫離了美學的范疇。

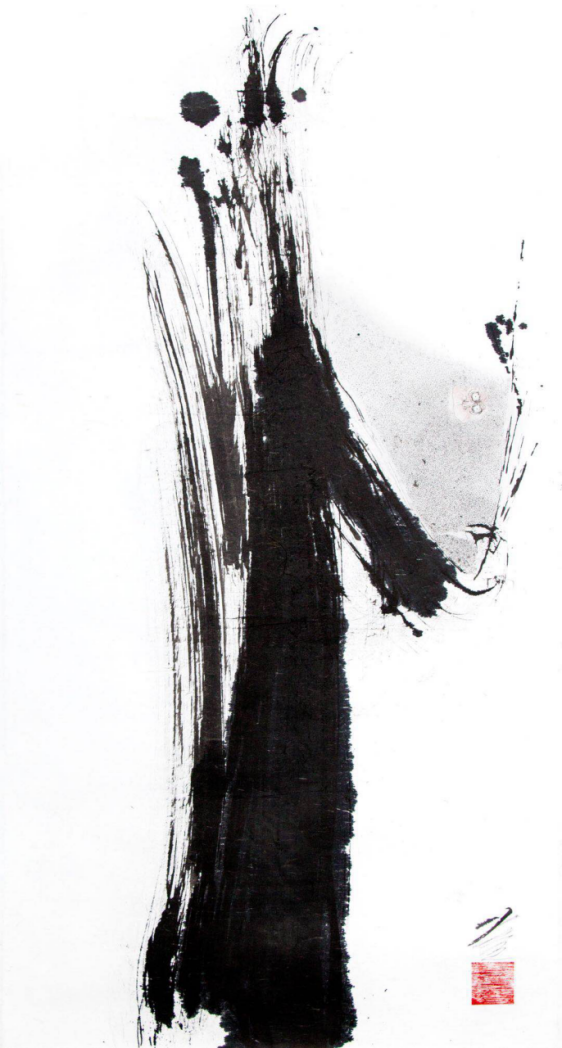

張錳 隱于樹 云龍皮宣上墨200cm×100cm 2016年

觀念藝術只是一種借位,在美術史上,藝術家們不斷被時代推動,改變著創作媒介,當現實媒介的使用進入一個極限的時候,現成品、觀念藝術開始成為藝術媒介的“借位者”。而實際上這樣的借位,并不是一個活物,它沒有未來。而虛擬時代又喚醒了人們對于感官體驗的追求,使藝術從“借位者”處回歸美學,感受重新越位到觀念之上。

張錳的作品,無論是哪種媒介,都讓我感受到極好的感官體驗,純粹的美學感受。古代中國繪畫藝術的美,其中必定都體現了在有限空間下無限的深度,這幅畫作亦如是。張錳是土生土長的天津人,是受著最純正的中國傳統文化熏陶成長的藝術家,這是他的民族基因,也是他的本質。這種本質,和媒介無關,更和符號、元素等外在的形態無關。在他的作品里,看不到媚俗的中國元素,也看不到過度思考的痕跡,看到的是素直的蒼勁有力的骨法用筆,它是用筆墨來完成的氣和質。是所有人都能體會的美學,它不是一句口號,不是一段影射,不是某個西方哲學家的某個主義,它只是藝術家自身作為人的某種本質。

(二)東方詩意

《隱于樹》上有一只類似猴子或者猩猩形態的動物,歪著腦袋看著你。張錳本身就是一個愛爬樹的中年男人,他有無數的爬樹照片,基本上他每到一個新的地方,他都會掛到樹枝上,要不站著,要不坐著,或者其他姿勢。他爬過無數的樹。畫中的動物相比蒼勁的逆鋒樹干顯得天真無邪,甚至還帶著這個時代的淺薄。沒有人能逃出他所處的時代,張錳也一樣。“隱”的意味也在這,這樹干是自然天成的,而瞪著好奇圓眼的樹上的動物則是無中生有的,它的身體若不是有著那雙靈性的眼睛,那一片混沌的存在的便會被徹底忽視。

畫中的樹干是他的沉淀以及文人氣韻,但若隱若現的動物,又是他的另一種本質,和文化基因無關。畫面充滿詩意,有著“至上的歡樂”。隱藏在樹上的動物,透著東方文人骨子里的逍遙,自在地睥睨這般呱噪喧囂的浮世。樹干頂端有圓形墨汁,似是無意滴落上去的,確在厚重豪放的樹干上顯得不可或缺。藝術中最點睛的一筆很有可能出于偶然,偶然是無用的,是不可言說的,是遐想,也是風流。

關于這兩點一大一小的滴落于樹干兩側的墨漬,是東方意境中的無常觀。似乎這兩個圓點,它可有可無。它絕不像樹干一樣是由作者意在筆先運筆而做,它的樣式和散開的濃度都是一種非常迅速的虛無。此畫若沒有這兩個點,便會黯然許多。積墨數點,自得意境。

每個時代都有脫離時代的作品,它們在歷史里踱步,絲毫不沾染它們所處的時代的氣息。而《隱于樹》卻因那動物身上的淺薄氣息,徹徹底底透著這個時代的俏皮和歡愉。也許其他人能從它身上看到什么明確的隱喻,但我看不到,也不想去看,因為我能從最好的角度去體驗它,我就不想去過度關聯某些客觀事實或者主義。我是一個來看畫的人,在自己的文化基因里找到從視覺張力上傳來共鳴。從全球視角上看,這是一副充滿東方詩意的畫作,不需要任何符號和元素,從骨子里透出的就是東方詩意,是為傳神,氣韻具盛。

這是一副深刻和淺薄兼具的畫作,深刻是這那以擺脫的東方詩性,淺薄是這時代已經變成注意力破碎的虛擬構成。

動物,你在看什么?你的形象這樣虛空。

二.都市隱者的精神之路

(一)渾沌

張錳的作品中,始終有一種不可言說之美。召喚觀者進入、感知和回向。

強調感受這幅畫,而不是擁有一個非常具體的概念,并不是強調感官,反對智慧。相反,只有拋開概念的創作才是純藝術,不是設計,是藝術家體悟的結果,觀者體悟的起始。

畫中的動物,本是一團渾沌,憑著渾沌的初態,張錳憑著直覺給了它一張適當的臉,而這樣一張臉,便意味著渾沌之死,這就是這幅畫的膚淺之處。而這個時代,若不給混沌開個七竅,似乎就不屬于這個時代了。這個時代就是給渾沌開七竅的時代,即便渾沌死了,隱者之夢還在。

通常隱在福建深山里的寺廟,那些知識淵博的僧人很多都會在網絡平臺上講解佛經,傳播東方哲學。這就是都市隱者的時代,住在城市還是深山都已經不重要,于這虛擬時代,精神層面的感知和體悟早已徹底不受物理空間的制約。

唯有美學才能使得在碎片信息表面停滯的人類,重新回到官止神行的境界。看這幅畫的干凈之處,是直覺對于形式的逾越。白色的紙沒有歲月的痕跡,是無味之味。不必在形式或者符號上仿古,骨子里對東方古代哲學體悟,才是內核。

(二)孤獨

這樣的黑白對比強烈的畫面,是一個絕對孤獨的人的執筆。誠然孤獨并不是有人相伴便能緩解的。畫中更多的是滿足。對孤獨感到滿足和歡愉,是這幅畫比較私密的部分。孤寂感是東方美學很重要的一個部分。

我還看過張錳的其他作品,無論是什么媒介,都是大自然和他心造的動物。他迷醉于大自然,在他的很多作品里,能站著感受云游之味。樹干部分抑揚的運筆,肥瘦得當卻大半苦澀,這一筆是這幅畫的內核,是他的本質。而那個開了竅的渾沌,是他作為都市隱者的精神之路。

布展對于很多藝術家來說,也是作品的一部分。張錳的畫展中會出現真實的樹枝和樹干,似乎他無法控制自己對樹枝的迷戀。這是藝術家常有的強迫癥特征。屬于他的畫室或者其他場所,都收藏著他到處撿來的樹枝。當人呈現出一種極端的癖好時,你不能不說他不是孤獨的。

離遠了看,遠到一定距離,退到看不清那團渾沌的動物的距離觀看,這幅畫就是孤獨。

隱者的心會對孤獨滿足,體悟至上的歡樂。

(三)大自然

在歷史的角度,世界所有民族的都存在著對大自然癡迷的藝術家,由于民族文化和自然條件等因素,這個中的區別確是很大的。

從普通人類的視角看,樹總是與天空聯系著,甚至古人意味那最高大樹干可以捅破天空。

喜好在樹上待著的靈魂,是在尋求大自然的慰籍。畫中的兩只眼睛透著好奇,是整個簡約干凈的畫面最俏皮的一角。那動物輕松的姿態是在四時之外的,是順其自然的。正如老子所言:

“故肅者,形之君也;而寂寞者,音之主也。”

這清靜,是形體的主宰,這寂寞是聲音的主人,這畫和人精神的深度是關聯著的,而不是借助一堆看不懂的材料關聯文本來表達某種明確概念的借位。把這幅畫換了,它所表現的一切精神交流也就換了,而很多借位藝術,把那堆材料換成相同符號的另一堆材料,關聯同樣的文本后,竟然一樣說得通。

現代人需要和類似《隱于樹》這樣的作品交流,它和媒介無關,它甚至可以轉化為一個全息投影,但上面的開竅的動物的雙眼,依舊會用一樣的神情盯著你,它是畫家的精神之路,也是觀者的深度閱讀。

回到這副畫的媒介上,一個藝術家的內核,不會因為創作媒介的改變而改變。但在某個層面,每一件作品,都是獨立于藝術家之外的,就如畫作上那兩點偶然的墨汁,它是偶然中的必然,順著他的性情出現的必然。這種獨立,是媒介和觀者所賦予的。

《隱于樹》采用的是材質是云龍皮宣,是用樹皮制作而成的手工紙,近距離貼近看這幅畫,可以看到植物纖維的紋理,從筆墨下透上來,甚美。一副經得起近距離仔細端詳的畫,它的完整性不僅在于筆墨,還在于著墨之處的材質。完整的畫,是可以觀看到自然之物在濃郁的墨汁下滲透出來的宇宙之美,享受作為人的獨立靈魂應有的精神生活。相比機器造的宣紙,純手工的材質是不完美的。那些貼近畫作才能看到的,從墨汁下顯露出來的無章且偶然的纖維紋路,正是禪宗中提倡的東西,它不是一個明確的概念,而是一種由人與大自然接觸后提升出來的意識狀態。

三.樹與意識

(一)意識

當觀者感知到樹上動物的意識、觀者的意識以及它眼中那純然的空無,當觀者能獨立感知作品的意識,也就能有意識地去注意自身的心理狀態。

這是被動和主動的關系。當作品主動了,觀者就被動了,當作品被動時,觀者便主動了。藝術有不同的形式,而東方哲學滋養出來的藝術,本身必定是被動的,因為它更傾向于開發人的悟性,那是無意義的意義所在。

在一件好的作品中,可以開啟一段不短的體悟之旅,離開模凌和詭辯,體驗明白和透徹。這幅畫是很明白透徹,觀看的時候,觀者可以自覺地掃除的意識鏡面上的信息之灰,體會與樹上動物相同的呆愚和純真。

知音何必鼓唇牙 ,藝術家自是拋出他的精神之旅,其余的靠觀者自己來與其交流,無需符號,無需概念。各人有各人的體味,各人有各人的所得。

而那俏皮的開了竅的渾沌之物,將寬闊的身軀放松地依靠在干脆纖細的右側枝干上,是謂墨不在多,而在于位置經營。這樣的位置,那細絲般的樹枝,確也顯得異常堅硬了。人的意識也一樣,放松的自然的反而是最為堅硬的。

現代人需要這樣的意識。

(二)靈感

這樹,是一種既直指其道確又不能用一個明確的概念解說的東西。它建立了一個相對廣大的意識狀態。這類的作品,便是重組現代人破碎意識的作品。畫面有一擊忘所知的靈性,既是專一的,也是發散的。

靈感會因手段而蕭索,藝術不能因為側重手段而忘了目的。人的審美根基不能離開靈感,美與靈性相連,其他的都是短暫的物象欺騙。

整幅《隱于樹》透著靈性,樹是整個畫面的視覺中心。他的不少畫都將樹干置于構圖的突出位置,而且是一氣呵成,非常果斷。從中,觀者可以嗅出他的意識狀態。

且這樣的作畫方法,最有意思的地方,是對于形態的把握,他是不完全確定的,他帶著即興的爆發力。畫面的快感就由這不確定的爆發力帶來,灑脫而自由。

人的感知需要通過這樣的作品,拾取自身被遺忘的靈性的深度和明度。

(三)歸于本真

張錳的遁世觀寄情于《隱于樹》中,那動物想既想藏著又想觀望的狀態清淡放達而富有生趣。畫面樸實,樹是靜止的生動的,而樹上的動物是動態的安定的。它的好奇并沒有讓它顯得躁動,而呈現出的是專注。

無需贅言,自然之物觀照觀者。沒有破碎信息的干擾,觀者能從作品中感受自然、時勢或人生。

這副畫干凈、清透,干枯的樹枝上沒有葉子,張錳所有的作品都不曾畫過葉子。這直立的樹,似乎并沒有枯死,但樹枝確全是枯枝。這種冷枯幽玄的形態反復出現在他的其他畫作中,是他意識深處的本真,任樹上的動物如何表態,他的內心深處的某種特質一直是持續的。

他的直覺和創作力進入了某種東方意識的深度體驗,這幅作品不是意識的表達,而是介入。在平和中體會虛無,體會這個時代和這樣的文化之間的交合。回歸到人本身。

這幅畫從純粹的現實經驗上來看,可以說沒有任何意義。它的意義的確就在于沒有意義。(文| 陳奕君)