楊振寧100歲生日講話:沒有外國人參加中國原子彈制造

2021-09-23 17:54:01 來源:中國日報 責任編輯:林瑤 作者:9月22日,由清華大學、中國物理學會、香港中文大學聯合主辦的楊振寧先生學術思想研討會——賀楊先生百歲華誕在清華大學舉行。楊振寧親臨現場,與大家一起慶祝他的農歷100歲生日。

在講話中,楊振寧特別提及當年自己向好友鄧稼先提出是否有美國人參與中國原子彈設計的疑惑,他說第二天鄧稼先專門寫信告訴他。 “...那天他(鄧稼先)就去跟組織接觸了,組織告訴他沒有外國人參加中國原子彈的制造,除了在最先的時候略微有一些蘇聯人的幫助,后來基本上是中國人自己做的。他就寫了一封信,這封信在第二天派專人到上海。” 在信的結尾,鄧稼先寫道,“但愿人長久,千里共同途”。楊振寧說當時沒有看懂這句話,50年后,他回應稱,“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你說,我這以后五十年是符合你‘共同途’的矚望,我相信你也會滿意的。”

鄧稼先與楊振寧 35歲獲諾獎,曾與愛因斯坦做同事 1922年9月22日,楊振寧出生于安徽合肥。因父親楊武之被聘為清華大學數學系教授,1929年,楊振寧便隨父母北上,搬進清華園。 1933年到1937年,楊振寧在北平崇德中學念了四年書,第一次接觸到二十世紀的物理學,是圖書館看到Jeans的《神秘的宇宙》中譯本。書中,Jeans把1905年的狹義相對論、1915年的廣義相對論和1925年的量子力學用通俗的語言描述,楊振寧由此對物理產生了濃厚的興趣。12歲時,他立志要拿諾貝爾獎。 16歲,高二的楊振寧以同等學力考取了西南聯合大學。

1938年,楊振寧先生參加西南聯大招生考試的準考證 22歲,楊振寧被清華大學錄取為第六屆留美公費生,赴美留學。 在芝加哥大學博士畢業以后,楊振寧在費米和泰勒的推薦下,去往普林斯頓高等研究所做博士后。在普林斯頓高等研究所,楊振寧與仰慕已久的愛因斯坦成為了同事,并在統計力學方面和愛因斯坦有過短暫的交流,楊振寧一直為此感到自豪。 1957年,楊振寧和李政道完成實驗報告論文,提出弱相互作用中宇稱不守恒原理。這也讓他與李政道一起獲得諾貝爾物理學獎。從此,宇稱不守恒正式被物理學界承認。這一年,楊振寧35歲。 中國科學院院士、南開大學教授葛墨林曾評價楊振寧道:楊先生對物理的貢獻可以用偉大來形容。他提出的楊振寧-米爾斯場理論,開辟了物理研究新境界,奠定了上世紀50年代后高能物理的理論基礎,引發了包括特霍夫特、溫伯格、維爾切克等在內的三項諾貝爾物理獎的工作;他奠基的、后來被稱為楊振寧-巴克斯特方程的工作,涉及了非線性可積物理模型的嚴格解,引起了數學物理研究的廣大新領域,引發了德林菲爾德獲菲爾茲獎的工作;他與李政道先生合作的宇稱不守恒獲諾貝爾物理獎。 1997年,75歲的楊振寧在清華大學創辦高等研究中心(即現在的高等研究院),擔任清華大學高等研究中心名譽主任,在這里開始了“他這輩子最后一件值得做的事情”。2003年,楊振寧和夫人正式回到清華園定居,成為清華大學全職教授。 楊振寧曾說,自己的一生畫了一個圓,起點是在清華的科學館,當時他只有7歲,父親楊武之是清華數學系的教授;他在人生的終點又回到清華科學館,畫了一個圓。或許由此,他將清華園內的住所命名為“歸根居”。 “神州新天換,故園使命重。學子凌云志,我當指路松。”這是楊振寧重回清華園時以《歸根》為題寫下的詩句。“因為在物理學前沿工作多年,我想,對于清華有志于科研的學生,我是可以給他們一些幫助,幫他們‘指路’的。”楊振寧如此說道。

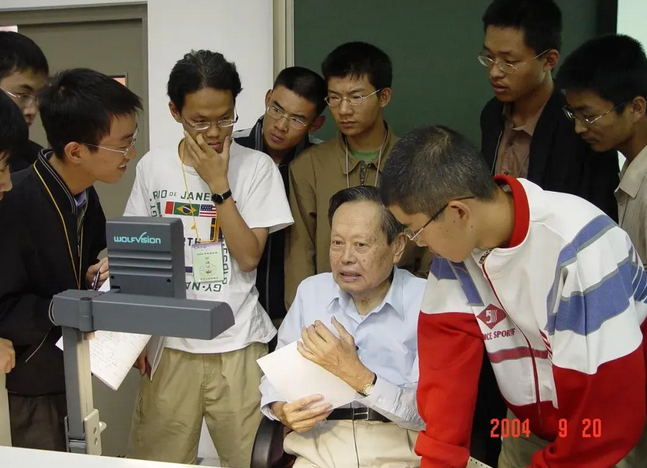

2004年,楊振寧先生給清華大學物理系的學生上課 來源:光明日報、清華大學微信公眾號、清華物理系微信公眾號等 |

24967b44-5d0c-4093-ba21-41f354e69a94_watermark.png)

da10fbba-b933-44fb-811b-8c2f0a50288f_watermark.png)

36ec5e9b-d695-4e79-b40f-99ba7d329d8e_watermark.png)

ed1eef2c-7d88-4d0a-8e10-27b4b2bccb1e_batchwm.png)

4e3e1889-c31f-4131-af97-bdffa461a352_batchwm.jpg)

ddb27e7a-54f8-4a20-a30f-a033e2177eee_watermark.png)

648b0c5a-c132-4e25-b286-155882c4eac1.jpg)

c7b02e93-68f8-4003-8862-174694908ee5.jpg)

0e68a9ee-5662-44d7-8313-806426b6e0b3.png)