黨的二十大報告提出,堅持以人民為中心的創作導向,推出更多增強人民精神力量的優秀作品,培育造就大批德藝雙馨的文學藝術家和規模宏大的文化文藝人才隊伍。

2022年8月,由省文旅廳指導、莆田市文旅局出品、福建省莆仙戲劇院演出的莆仙戲《踏傘行》亮相天津濱湖劇院,并榮獲第十七屆“文華大獎”,該劇被專家譽為“古老劇種傳承與創新的里程碑之作”“戲曲守正創新的典范”。

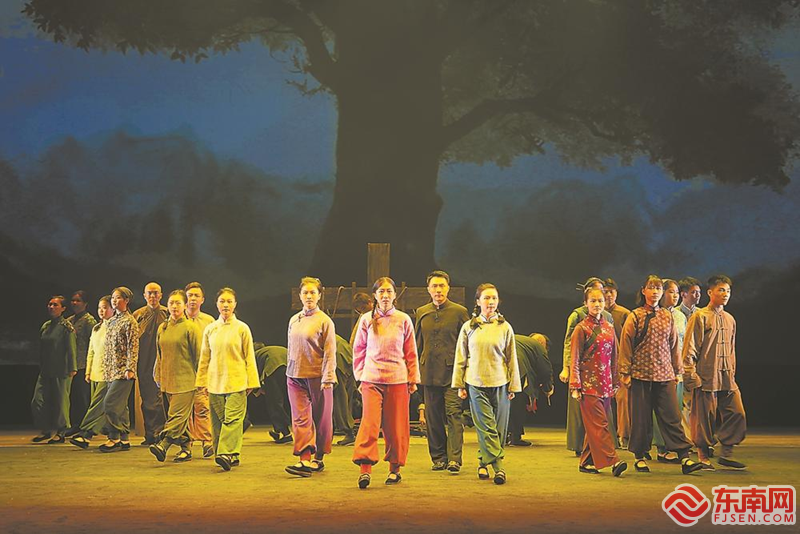

央視春晚《踏傘行》表演視頻截圖。

央視春晚《踏傘行》表演視頻截圖。

除夕夜,莆仙戲登上央視春晚舞臺,莆仙戲名角黃艷艷和吳清華在節目《華彩梨園》中為觀眾演繹了《踏傘行》第四折《共渡》的精彩片段。古樸雋永的表演和風味獨特的唱腔贏得觀眾陣陣掌聲,人們的目光再次聚焦莆仙戲這個古老的地方戲曲劇種。

從劇本創作到捧上“文華大獎”,《踏傘行》歷經5年打磨。近日,記者來到孕育了莆仙戲曲文化的莆田,走近《踏傘行》主創團隊,探尋這一古老劇種的傳承與創新。

串古聯今,演繹人生哲理

進入莆田市區,一座仿古建筑引人注目。當地人介紹說,該建筑為莆仙大劇院,是莆仙戲演出場所,也是當地市民文化生活地標。

2011年,福建省莆仙戲劇院在此成立。現任莆仙戲劇院院長、《踏傘行》男主角陳時中的扮演者吳清華一路見證了劇團的發展。

“莆仙戲在莆田當地有很大的市場,聚集了許多劇團。但繁榮的演出市場背后,有的民間劇團為了趕場演出與迎合觀眾口味,導致莆仙戲許多好的傳統表演程式丟失。”2011年,吳清華調任莆仙戲劇院擔任副院長。他說,作為專業院團,成立之初,莆仙戲劇院就承擔了傳承與創新的雙重責任。

莆仙戲是我國現存最古老的戲曲劇種之一,如何傳承與創新?2016年,莆仙戲劇院邀請莆田籍著名編劇周長賦進行創作,決定先從莆仙戲5000多本傳統劇目中尋找千年古戲的當代“生機”。

“莆仙戲被稱為‘宋元南戲的活化石’,在音樂、表演上留下了很多動態資源,我們應該在這些豐富的歷史遺存上做好活態傳承。”周長賦正是從創作莆仙戲開始走進大眾視野,他不僅深知莆仙戲的價值,也有很深厚的積累。在全面考量莆仙戲的發展現狀后,他希望可以創作一部戲,通過傳統劇目中故事情節的創新,引發現代觀眾的共鳴,打通古老劇種與當代人的情感關聯。

“莆仙傳統戲《雙珠記》副線中有一對男女,他們定過親,沒有見過面,在逃難的路上發生了誤會,產生了情愫。”周長賦回憶說,這一橋段給他帶來靈感,他聯想到當今青年男女愛情婚姻里的故事與其有一定的契合度,便有了《踏傘行》的故事雛形。

《踏傘行》主要情節來自莆仙戲傳統本《雙珠記》和《蔣世隆》,講述了早就定親但未曾謀面的刑部主事之子陳時中和將門小姐王慧蘭在戰亂中偶然相遇,風雨中結伴同行,通過互懷好意、猜測試探、謊言示愛、尷尬悔恨、原諒和好等情節,演繹了一出古代青年男女的愛情故事。

“文本緊扣少男少女的愛情波折來深化人物情感,而這通過莆仙戲的傳統科介(戲曲表演的常用程式)可以更好地表現出來。”周長賦在創作中融入了舞臺思維、劇種思維,把傳統科介表演的設計融入文本構思當中。在《踏傘行》的表演中,觀眾可以看到許多莆仙戲傳統折子戲的表演內容,尤其是劇中巧妙借用傳統折子戲《瑞蘭走雨》和《益春留傘》中的科介,通過“拖傘”“拾傘”“踏傘”“搶傘”“跪傘”等莆仙戲傳統技巧,以豐富細膩的表演刻畫人物心理、情感。

對此,憑借《踏傘行》獲得第30屆中國戲劇梅花獎的女主角黃艷艷深有感受。“莆仙戲的表演特色在身段上受傀儡戲影響很深,在肩、肘、腕、胯、足的節點部位夸張著力,用來控制頸、臂、手、腿的動作,人仿偶相,讓戲曲場面呈現出濃濃偶趣,具有別樣的意趣。”黃艷艷說。

“王慧蘭最終為什么會原諒陳時中?”演出之后,不少戲迷找到黃艷艷探討故事結尾女主角的選擇。“戲曲具有寫意的藝術美,不同的觀眾會有不同的解答,這個戲的特點正是呈現了人性不完美的一面。”正如周長賦介紹,全劇始于“仁”而終于“恕”,觀眾在欣賞傳統莆仙戲表演的同時,也可以感悟蘊含在故事中古今皆適用的中國傳統價值“和合之美”。

二度創作,綻放藝術魅力

今年78歲的姚清水被當地人稱為莆仙戲“活化石級”的老藝人,他全程參與了《踏傘行》的5年創作歷程。在他看來,此次《踏傘行》能走向全國舞臺,得到更多人的欣賞,和導演徐春蘭加入后對劇本進行的二度創作分不開。

徐春蘭是北京京劇院國家一級導演,導演技藝深得業界認可。但她在京昆劇種上的高造詣,一開始卻讓莆仙戲藝人有些顧慮。

“團里的老先生生怕削弱莆仙戲劇種的特點,和徐導的合作我們確實經歷了一個長久的磨合過程,但事實證明,這樣的磨合是非常有價值的。”姚清水說。在他心中,此前的莆仙戲雖市場火熱、表演豐富,但存在典雅不足等問題,“我們當地的不少民間藝人不斷堆砌科介、技術,看起來豐富,但只是為了動作而動作,缺少設計”。

作為中國最古老的幾大劇種之一,莆仙戲在徐春蘭心中的分量不輕。當她接到周長賦的邀請,見到《踏傘行》劇本初稿《襲雨》時,對莆仙戲這一古老劇種的熱情一下被點燃。“周長賦創作的這一劇本極具中國古典戲曲特色,其中運用大量中國詩詞、散文,賦予了劇種典雅、詩畫的氣質。”

然而,初次觀看《踏傘行》聯排,徐春蘭心中卻有些許失落,“當時演出的效果和劇本中蘊含的古典韻味有一定差距,音樂、唱腔和青年演員的程式表演都還不夠規范”。

“莆仙戲獨特的科介是極具特色的,只有規范的表演,才能呈現它原始的獨特美感。”帶著敬畏之心,徐春蘭深入莆田各地采風,感受滋養莆仙戲發展的風土人情,力求在二度創作時充分展現莆仙戲風格。

隨后,徐春蘭開啟了和莆仙戲老藝人的深度合作。排練場上,根據劇情和人物性格需要,徐春蘭先用京昆的手眼身法步做示范,再請莆仙戲大家名角找出莆仙戲所對應的表演形式,共同探討表演科介。

“守正創新要做到‘移步不換形’,我們在盡量挖掘莆仙戲的精粹時,也嘗試給莆仙戲注入當代藝術的新鮮元素,賦予古老劇種現代審美特色。”徐春蘭說。

為此,徐春蘭取消了莆仙戲舞臺慣常使用的黑色、綠色側幕,用戲文里的人物或者故事刻成浮雕裝飾舞臺,并借此融入莆田的木雕工藝,最大化體現莆田地域文化特色。最終,整臺演出在舞臺百戲樓的框架中,全臺一桌二椅,中間巧妙設置“臺中臺”,多次前后移動變換場景,由演員的表演帶出場景,讓舞臺時空變得靈動自由,獲得評委“精致又簡練的舞臺風格”的好評。

“我們要抹去此前覆蓋在莆仙戲上的灰塵,在精美的展臺上呈現莆仙戲的藝術魅力。”徐春蘭將大氣典雅與質樸融合在一起,讓表演方式既傳統又時尚,特色鮮明,使《踏傘行》的風格古樸中彰顯典雅、細膩中突顯大氣。

守正創新,增強文化自信

《踏傘行》完整劇目前后歷經4年多時間修改打磨,在獲得“文華大獎”之前,已先后榮獲第七屆福建藝術節暨第27屆戲劇會演劇目一等獎第一名,獲評第十六屆中國戲劇節優秀劇目,入選國家藝術基金資助項目、國家舞臺藝術精品創作扶持工程年度十大重點扶持劇目等國家級獎項和榮譽。

在天津比賽現場觀看《踏傘行》的觀眾,都收到了一本精心制作的莆仙戲宣傳冊,簡要介紹了莆仙戲的歷史與輝煌歷程及傳承保護現狀。

“這本冊子為觀眾了解莆仙戲悠久厚重的文化內涵提供了一個窗口,也是我們保護莆仙戲厚重文化的縮影。”莆田市文旅局局長劉晶潔說,得益于搶救和保護莆仙戲藝術工程在當地全面展開,由專家、老藝人組成的專家委員會對老藝人的示范性表演進行錄音和錄像,同時啟動《莆仙戲傳統劇目叢書》編纂,民間散存優秀劇本、臉譜、戲曲、服裝、道具等莆仙戲文物搜集整理等工作,逐漸充實和豐富莆仙戲文化資源庫。

“我們竭盡所能保護和恢復老祖宗留下的寶貝,同時加強莆仙戲理論和學術研究,鼓勵名老專家和名老藝人著書立傳,制定名老藝人師帶徒的傳授模式,盡可能原汁原味地傳承莆仙戲的文化藝術特色。”劉晶潔說。

目前,莆田市已整理出版了《莆仙戲傳統劇目叢書》(23冊)、《莆仙戲傳統科介》、《莆仙戲傳統曲牌》、《莆仙戲鑼鼓經》、《莆仙十音八樂》、《周長賦劇作選》等一批著作,搜集整理了近100冊樂譜、劇本資料,錄制傳統曲牌1080題、傳統鑼鼓經400多套、影像資料200多輯。

“正是因為有這些家底,我們在創作新劇目時才更有底氣。”劉晶潔告訴記者,2016年,莆田市文化部門找到周長賦,達成共識,決定在莆仙戲發展現狀的基礎上做一出“守正創新”的劇目。“由此便有了《踏傘行》的誕生,《踏傘行》的成功是‘守正’與‘創新’相結合的結果。”劉晶潔說。

《踏傘行》摘得“文華大獎”,在當地劇團中引發轟動。莆田當地具有濃厚的莆仙戲文化土壤,現有注冊莆仙戲劇團114個。2022年12月10日,莆田兩家國有劇團中的另一家——仙游縣鯉聲劇團舉辦了建團70周年系列藝術展演活動,中國戲劇梅花獎得主王少媛與劇團優秀演員傾情上演了莆仙戲傳統折子《百花亭》、陳仁鑒代表作《春草闖堂》《團圓之后》選段和鄭懷興莆仙戲作品折子戲專場展演,以鮮活的傳承方式呈現莆仙戲的經典傳統和代表性優秀劇目。中國戲曲學會會長王馗說,隨著對中華優秀傳統文化的深入挖掘,莆仙戲的文化價值必將得到不斷發現與傳承。

“黨的二十大報告提出要增強文化自信。莆仙戲作為家底豐厚的劇種,值得保護傳承。2023年我省將全面啟動福建名老藝人薪傳計劃,以師帶徒的方式搶救傳承傳統折子戲,并重點對莆仙戲老藝人和傳統劇目進行搶救性拍攝,把整理復排經典劇目納入省舞臺藝術精品工程,給予項目和經費扶持,不斷豐富劇種和院團的劇目和人才儲備,鞏固劇種生存發展的根基。在此基礎上,將繼續開展新劇目創作,保持和彰顯福建劇種特色,努力推出新的能夠代表中國戲曲的高峰之作。”省文旅廳有關負責人說。(記者 蔣豐蔓)

6c720bf6-47af-4993-a5ca-3acf3e0d7820.png)

bdd5b868-1135-4a5b-b262-3a3c5d42f6e0.jpg)

f2e29e0b-07a0-4c22-9d16-a3020acbe12a.jpg)

cb15b337-e73b-4015-9524-cdd5d41659b4.jpg)

37df1356-9011-4712-8161-9435f5aeb6e9.png)

06c51353-9d02-49e7-96cb-7bf22a8b3230.jpg)

65ca9530-a72b-4a92-b89a-5de4f270e546.jpg)

14ce556e-27de-49fa-b4f5-e21cc756410a.jpg)

fe418ce3-ae51-4462-ad88-bb418c8fb54f.jpg)

752d3bfd-6b87-4de4-9244-162f963986a6.jpg)

aee59619-234a-42a6-9bd0-51498acab0ce.jpg)

d8dff42f-4f45-41bd-a031-9f7a3a096cbc.jpg)

985c3e52-e5be-43bb-8c89-d458fa054480.jpg)

0749bb17-08e5-4902-940c-27be0eb8022c.jpg)

1580eb68-1602-46ab-b0ff-b3fd462b9f94.png)

8dc194c5-763f-468c-9fdd-9e3164fa4c86.png)

329c276b-d6fd-4c4c-8423-dad59fe4e0a8.jpg)

732ff12a-7e1b-4ab6-8a39-caa66c87707e.jpg)

673ed301-592d-4a07-a7e7-7fdcc0eb9a06.jpg)

b0ee63fd-d327-433a-9905-62a81da989e1.jpg)

48a43e95-d0cb-4ac5-b623-aeb4639cb401.jpg)

3d20986e-eeba-483b-b0df-8af9255a4e49.png)

d93bba82-be6f-4737-bb76-aadc962b2245.png)

d99c12d4-b23a-40d2-b298-2d015ccd6fd1.jpg)

d6bc4a5a-5185-4e09-82f9-08a50bad75fa.jpg)

624773cb-240c-4fa3-a918-d38fb7942f85.jpg)

c57fef79-ad2c-454a-83ac-7f2d8edfc55e.jpg)

9d0c1564-19fe-4cbb-ac43-87391e41d16a.jpg)

c55285c1-1abd-4ad6-a35c-bfa9aa5c6160.jpg)

38098141-a983-444a-a483-e5fa4337f1cb.jpg)

14a8a953-ffa0-4467-9a21-fc702cb6bf7a.jpg)

506185f1-1347-472e-8795-200f2845e1bf.jpg)

00c453d4-0e3b-41ff-9b96-75f5375cd744.jpg)

1ccfc9f4-d89d-458e-9ce0-4429efbe0800.jpeg)

5361aa6e-8b86-43dc-a162-06f768352985.jpg)

df9033c8-344e-48c1-a490-f7dfae95bfc0.jpg)

0ae90967-0e9e-48d7-af36-91bed5dc42cf.png)

bfaf78a4-47c8-4551-9843-94d1562b02fd.jpg)

c8bc9d86-ae28-4b0d-974f-31962e05af1a.jpg)

b9f7c5de-4aa2-4f74-af04-adfcdbd2e874.jpg)

647388a7-8da6-4f9c-a9c3-337da530cd22.png)

9961763b-eee7-4a33-9f51-9395655dca47.jpg)

4c30bc9a-296a-4446-8946-766b1bd7f3fb.jpg)

195da790-a626-454c-8bc7-64e7dd7811d0.jpg)

10cb8424-df02-49ae-b2ac-134a39c7ad96.jpg)

dba7c3ed-1175-494e-a087-a3fe0fe79960.jpg)

5b5f8444-34ca-4f64-9aa1-f69262cbccc0.jpg)

0fdf7811-2bae-465c-a29a-45d8b748ca00.jpg)

462957c1-2831-4549-9193-b37d3b9961ab.jpg)

8ac45778-7283-4840-9324-97ad8ab4cc32.jpg)

e788b81a-1d4e-493e-81b6-72f4c26777b5.jpg)

d2884aed-06ae-43d7-ac6c-d8c56454eb53.jpg)

54fedd43-6462-4f3b-b4f4-11d9cbef8af3.jpg)

4043e074-d4ab-458e-9f09-102eda92c337.jpg)

39d9660d-c704-4215-bee4-3a5a98929f29.jpg)

fff53fbd-cfd1-4534-b25b-bb53fc3cc0f2.jpg)

3882aa8e-6de7-4a66-a533-bb75dcfb5dc7.jpg)

5f584818-ed8a-4c0b-a7b2-6f9e98ccd632.jpg)

73be9ef6-4e92-428c-92a0-bc8b77865043.jpg)

22f7ff41-2ee4-4cf2-a61f-4db7f99bb60c.jpg)

da146ef0-c8da-4687-8f04-6063738b4af2.jpg)

a3c24f87-293b-4a97-9e16-5575d923e888.jpg)

0d945ecf-429a-460a-99d4-69d953ceb705.jpg)

eec647e2-c397-44ff-8f35-8f29ffcdd883.jpg)

35713376-e49d-4029-b7bd-e3dd892e15c1.jpg)

6c70b021-fcd4-4819-a61d-8e5f182f7114.jpg)

8ecdee8d-9608-4eb1-924b-b7016fbc2a29.jpg)

cd14dd2a-5717-4e56-992d-1d2f632463d4.jpg)

e3be8acd-7052-4eb5-a4f4-c9768f452f2a.jpg)

1b858115-211c-43fc-9c3d-e8eb79db00b6.jpg)

7b582112-2161-4418-ba05-612b92ca3842.jpg)

cb58b194-5dbc-4ff5-9480-111af37a753d.jpg)

c505c5ad-d00c-4c0f-b540-f9b4f8c8d919.jpg)

88b5a353-1359-42cf-b53f-fc728f089fc2.jpg)

2d29b371-f3ba-45b8-a954-d2cb04f44644.png)

403da7eb-fb1f-4994-8d29-eaf4bda8f2fd.jpg)

caa27902-f88d-46a0-b613-9233d27dacc2.png)

eeae8d34-3c5c-4f39-afa0-d8c3f60d0689.png)

22fe21b9-ca93-4aec-ba3e-7d0240c867e6.png)

b9ba4ba1-7a78-4dc7-ad7c-1530dead0c59.jpg)

129bf2f0-a3b4-4480-b259-43fb01b5fd1d.jpg)

b791d1b0-ef7a-4667-853d-f33e7523b35d.jpg)

58e826bc-e5f4-436b-91f6-23c993fb9e28.jpg)

5565143a-405f-4a7b-8512-81ec5bc82373.jpg)

7e05e4b0-5d37-41f5-a89f-d3e17b0f41a6.jpg)