“山寨”食品屢打不絕 “洋食品”安全事件增多

記者近日調研了解到,隨著食品安全進入全面治理新階段,我國食品安全問題整體有所改善,約七成公眾對我國食品安全現狀持謹慎樂觀態度。但隨著進口食品、網絡食品迅速增加和新配方新工藝不斷升級,現階段食品非法添加等風險明顯增多,防控難度較大,制假售假屢打不絕。

記者近日調研了解到,隨著食品安全進入全面治理新階段,我國食品安全問題整體有所改善,約七成公眾對我國食品安全現狀持謹慎樂觀態度。但隨著進口食品、網絡食品迅速增加和新配方新工藝不斷升級,現階段食品非法添加等風險明顯增多,防控難度較大,制假售假屢打不絕。

近年來,農村食品安全問題屢屢被曝光,尤其是包圍校園的“五毛食品”,破損溢油的小包辣條、“傍名牌”的山寨食品、過期食品堂而皇之地涌進農村小賣部。小學生是祖國的花朵,不僅需要加強體育鍛煉確保強健的體魄,更需要加強飲食安全確保確保健康的身體。

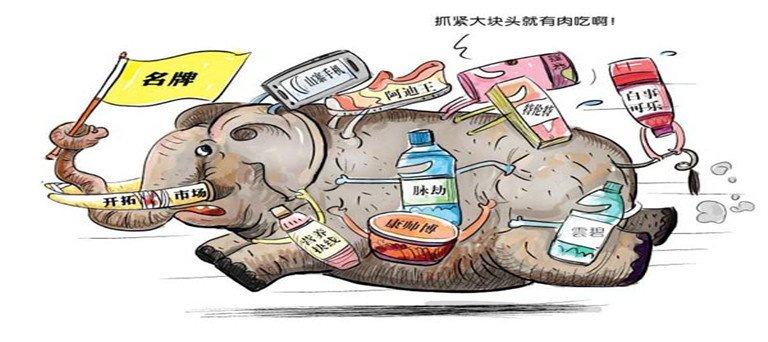

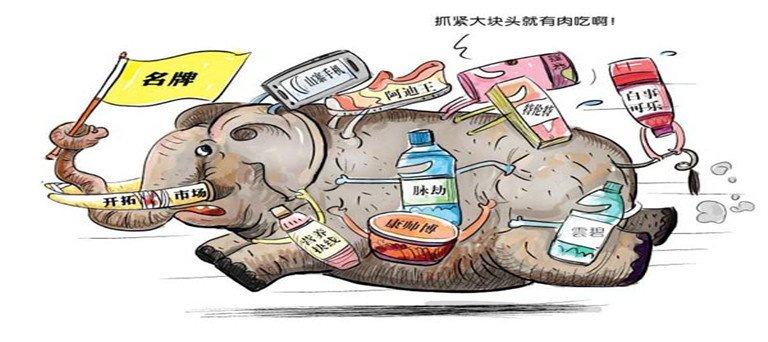

生產和經營山寨產品,其核心是低成本運營、快進快出,甚至不乏偷稅漏稅現象。可見,“山寨食品”頻現,緣于監管部門“色盲”,這顯然值得各地反思。

想吃“康師傅”,買到手的竟是“康帥傅”;想喝“娃哈哈”,拿到的卻是“娃恰恰”;還有“思念”變成“恩念”“奧利奧”成了“粵利粵”……近年來,多款知名食品、飲料未逃過被“山寨”的命運。(3月14日《新京報》) “康帥傅”“娃恰恰”“恩念”“粵利粵”……看著這一長串的山寨食品名單,著實讓人忍俊不禁。

山寨其實是很早起流行起來的詞匯,當時緊緊是模仿一些電子產品、高檔服裝,利用其低廉的價格在市場上橫行霸道。而今年,悄然掀起了一陣山寨食品的旋風,特別在農村周遭小店,隨手一買以為還是大品牌,仔細一看,確令人啼笑皆非。

記者阮占江 “山寨食品不僅涉及商標侵權,涉嫌不正當競爭,更嚴重的是絕大多數山寨食品中都存在使用國家禁止添加或添加量超出正常范圍的物質,衛生不達標,使用有毒有害包裝物等行為,嚴重影響農村的食品安全,整治農村山寨食品刻不容緩。伍冬蘭還建議建立第三方食品溯源平臺,讓所有在售的食品來源可追溯,去向可查證,責任可明確,方便消費者查詢、舉報。