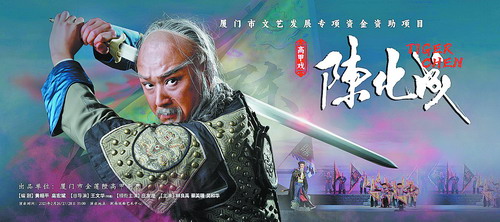

高甲戲《陳化成》海報。

通過高甲戲藝術的再創作講述陳化成故事。 廈門網訊(廈門日報記者 陳冬 許舒昕 圖/廈門市金蓮陞高甲劇團 提供)2022年是陳化成殉國180周年,廈門市金蓮陞高甲劇團創排了高甲歷史劇《陳化成》。經過一年的精心打磨,26日晚,《陳化成》將在閩南戲曲藝術中心迎來首演,并于27日、28日晚繼續演出兩場。該劇是廈門市文藝發展專項資金資助項目。 陳化成的一生金戈鐵馬,從同安丙洲發端,扼守吳淞炮臺英勇戰歿。高甲戲《陳化成》以真實歷史事件為基礎,通過國家級非遺高甲戲藝術的再創作,講述了民族英雄陳化成在花甲之年臨危受命赴滬就任江南水師提督的故事。 用地方戲曲唱響出生于廈門的民族英雄,高甲戲《陳化成》提供了一個范本。日前,本報記者采訪了該劇的主創人員。 導演說: 地方戲曲要提供接地氣的觀賞角度 高甲戲《陳化成》特邀國家一級導演、武漢楚劇院副院長王文華擔任導演。雖然接觸過一些地方劇種,但導演高甲戲,王文華還是第一次,“作為一名戲曲導演,我特別享受這樣的挑戰。” 王文華說,陳化成是與林則徐、鄧世昌等并稱的、中國近代史上抗擊外侮、以身殉國的民族英雄。說起林則徐,大家會立馬想起虎門銷煙;談及鄧世昌,自然而然提到黃海戰役。相比之下,陳化成在吳淞抗英、壯烈犧牲的故事,知者甚少。 “陳化成是廈門的驕傲。”王文華表示,地方戲曲的創作應該要為地方百姓提供接地氣、貼民心的觀賞角度,廈門市金蓮陞高甲劇團演繹廈門民族英雄,對地域文化的繼承與發揚、對地方文化符號的運用,以及構建地方百姓的精神家園有著重要意義。無論是從劇本改編還是演員表現來看,高甲戲《陳化成》可以發揮這樣的作用。一個生動鮮活、血肉豐滿、真實可信的陳化成藝術形象呼之欲出,栩栩如生躍上當代戲曲舞臺,希望通過高甲戲《陳化成》把陳化成堅貞忠誠的愛國品質、寧死不屈的英雄氣節、勤政廉潔的為官之道、忠厚善良的崇高品格傳播開來,讓英雄精神代代相傳。 編劇說: 用典型事件來塑造典型人物 高甲戲《陳化成》的劇本改編自作家高宏斌的同名話劇,由本土優秀青年編劇黃相平操刀。“從初稿到定稿,歷經一年多時間,修改了數十稿,最困難之處在于如何塑造一個英雄的人格,這就需要找到典型事件。”黃相平說,他用倒推的方式,選擇在陳化成的最后一戰——吳淞保衛戰,以英雄的黎明和悲壯的余暉回溯經歷,試圖還原一個在悲情時代中壯烈犧牲的人,在厚重歷史中探索人性的幽微。 1840年,鴉片戰爭爆發。國難當頭,陳化成于這一年調任江南提督。1842年6月16日清晨,英國侵略軍出動所有艦船,向吳淞口發動瘋狂炮擊。面對內憂外患,陳化成在最后一戰的炮臺上再回首,已是滿門忠烈,父子身死盡為國殤。隨著一聲炮響,巍巍炮臺終與英雄同毀,蕭然于茫茫煙水,其浩然正氣卻長存天地之間。 黃相平說,陳化成雖為英雄,但情感卻與普通人無異。尤其他年已花甲,為國為家一生操勞,終在最后馬革裹尸。“因此,我們從‘家’的意象上鋪陳情節,設置了重要的道具,營造出強烈的戲劇氛圍。” 在音樂編配上,《陳化成》還運用了獨具廈門地方特色的南音,突出鄉音鄉情鄉愁,將陳化成為國捐軀、落葉不能歸根的悲劇渲染到極致。

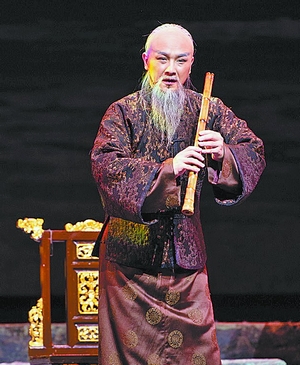

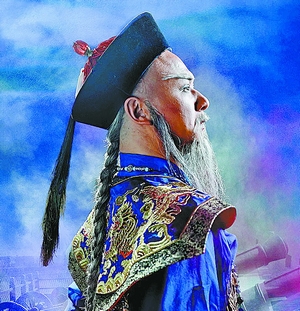

35歲演員演繹花甲老人。

主演說: 35歲演繹花甲老人 去年《陳化成》驗收演出前,因“陳化成”一角戲份吃重,體量龐大,臨陣換角,“80后”的莊友龍僅用18天便完成了從“0到1”的排演。他回憶說,“當時邊看劇本邊排練,從早到晚連軸轉,50多頁的劇本都被翻爛了,整個人瘦了十幾斤,到現在,連走路、說話都會不自覺地模仿劇中的陳化成。” 莊友龍平常主工小生,這次的《陳化成》,他突破自己,首次演繹老生。“二者的身段、唱腔、走路姿勢都不一樣,因此難度特別大。”莊友龍說,因為年紀大,說話聲音要低沉渾厚,但陳化成又是一位武將,氣勢不能弱,走路時雖要佝僂著腿,但也要走出挺拔的英姿。為了演好陳化成,莊友龍搜集了大量陳化成的歷史資料、紀錄片,反復學習,揣摩人物。 |

高甲歷史劇《陳化成》首演 再現忠烈悲壯愛國故事

2023-02-27

旅游業創新產品、提升體驗、力求品質 數字化讓美景“活”起來

2023-02-27

“江淮大運河”的創新密碼 探訪引江濟淮重大水利工程

2023-02-27

食客排長隊、演出門票上線即售罄……各類消費熱起來

2023-02-27

推動老年教育事業健康發展

2023-02-27

全國早稻育秧陸續開始 春耕生產開局良好

2023-02-27

2023年1月全國共查處違反中央八項規定精神問題6925起

2023-02-27

代表委員履職故事|全國人大代表扎西江村:為服務邊疆發展凝聚力量

2023-02-27

八省區公開第二輪中央生態環保督察整改落實情況 已完成三百余項整改任務

2023-02-27

新疆阿克蘇地區溫宿縣發生5.1級地震

2023-02-27

強信心·開新局丨強產業 補短板 惠民生——河北石家莊高質量發展新觀察

2023-02-27

- 日榜

- |

- 周榜

- |

- 月榜

9ee31e6d-4432-4c2d-8884-c83241f22971.jpg)

3a39f649-e13c-4b18-b9c8-cede2b744bee.jpg)

49788e9c-503f-4e51-9b47-ff9d15facb9e.jpg)

39ccf645-6b6d-4cce-bca6-92232f78effe.jpg)