新華社銀川9月11日電 題:大河之治 寧夏先行——寧夏全力推動建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區 新華社記者劉紫凌、李鈞德、靳赫 大河湯湯,華夏泱泱。保護黃河是事關中華民族偉大復興的千秋大計。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央從中華民族和中華文明永續發展的高度,作出黃河流域生態保護和高質量發展的重大戰略決策。 寧夏依黃河而生、因黃河而興,保護黃河義不容辭,治理黃河責無旁貸。 2020年6月,習近平總書記在寧夏考察時要求“努力建設黃河流域生態保護和高質量發展先行區”。承擔重大使命任務,寧夏率先在體制機制上創新,以改革開路,以創新破題,在系統性提升流域生態環境質量中展現“上游擔當”,以敢于先行先試的魄力加快推動發展新舊動能轉換,奏響新時代“黃河大合唱”塞上樂章。 “資源有價、交易有市、節約有效” “黃河西來決昆侖,咆哮萬里觸龍門”,九曲黃河奔流入海,在中華大地上勾勒出一個大大的“幾”字。黃河“幾字彎”一撇處的寧夏是全國唯一全境屬于黃河流域的省份。

這是流經寧夏中衛市沙坡頭區的黃河(7月19日攝,無人機照片)。新華社記者 馮開華 攝 寧夏地域面積不大,但面臨的生態脆弱、水資源緊缺、產業轉型升級挑戰多等問題在黃河流域具有典型性。通過先行先試為黃河流域其他地區積累可復制的經驗,以重點突破帶動整體提升,是寧夏承擔的重大使命任務。 為此,先行區建設中,寧夏在體制機制創新上先行一步,大力推進用水權、土地權、排污權、山林權、用能權、碳排放權“六權”改革,建立起資源有價、交易有市、節約有效的制度體系,持續釋放生態保護和高質量發展活力。 水資源短缺是黃河流域面臨的主要問題之一。為破解水困,寧夏在深化用水權改革過程中,將用水權確權到末級渠系最適宜計量單元,為工業企業建立用水臺賬,用水定量、使用有償,過去“水從門前過,不用也有錯”的用水理念被有效扭轉。 “確權前,我們這一帶每年灌溉用水量達4000多萬立方米,確權后用水總量限定,倒逼大家自覺節水,每年灌溉用水量降到2200多萬立方米。”吳忠市利通區二支渠農民用水協會會長馬金良說。

在寧夏銀川市永寧縣望洪鎮宋澄村冷涼蔬菜種植基地,小型噴灌節水設備進行噴灌作業(5月25日攝)。新華社記者 馮開華 攝 改革中,寧夏還引入定價、入市等市場化手段,激活水、地、污、林、能、碳等要素,優化資源配置。寧夏早康枸杞股份有限公司負責人朱彥華便深刻體會到了山林權改革帶來的活力,該公司為其擁有的822畝枸杞樹辦理了不動產權證,并成功以此抵押貸款1000萬元。朱彥華說,這些資金基本滿足全年田間管理資金需求,大大緩解了流動資金壓力,讓企業發展勁頭更足。

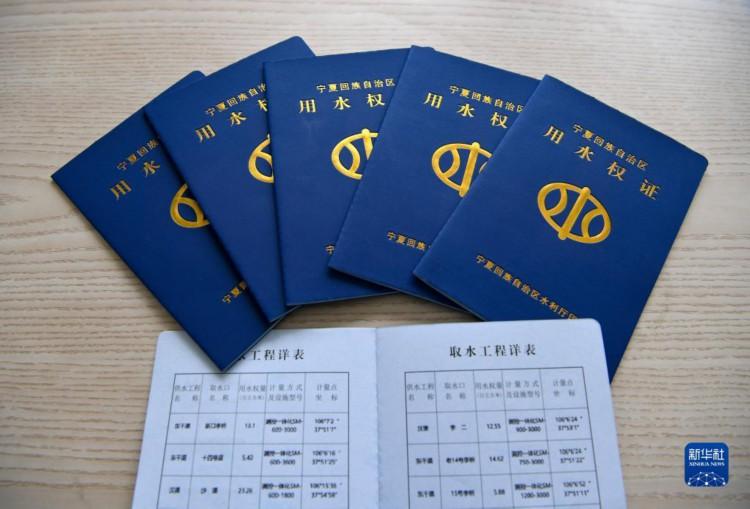

這是寧夏吳忠市利通區高閘鎮部分村莊的用水權證(5月24日攝)。新華社記者 馮開華 攝 據寧夏黨委改革辦專職副主任蘇煥喜介紹,經過改革,寧夏近3年萬元GDP用水量累計下降15%以上,通過用水權交易累計交易水量近1億立方米,盤活利用閑置和批而未供土地9.95萬畝,1600多家企業完成初始排污權確權,新增集體林地經營權流轉面積19.1萬畝,“六權”改革取得突破性進展和階段性成效,總結形成了一批可復制、可推廣的改革經驗。 “四塵同治、五水共治、六廢聯治” “覽百川之洪壯兮,莫尚美于黃河”,從古至今,黃河之美入詩入畫者甚多。但事實上,黃河流域生態環境問題十分復雜,大量泥沙入河、環境污染、生態破壞等問題曾直接影響黃河健康。 先行區建設中,寧夏跳出一時一域,從國家戰略全局、全國生態體系建設、黃河流域協同治理的角度看待自身定位和發展,牢牢扛穩“上游擔當”,在全面治理環境問題上先行先試,深入推進煤塵、煙塵、汽塵、揚塵“四塵同治”,飲用水源、黑臭水體、工業廢水、城鄉污水、農業退水“五水共治”,建筑垃圾、生活垃圾、危險廢物、畜禽糞污、工業固廢、電子廢棄物“六廢聯治”。

這是位于寧夏石嘴山市平羅縣崇崗鎮的賀蘭山生態修復治理工程(6月14日攝)。新華社記者 馮開華 攝 通過強化多污染物協同控制和區域協同治理,實施重污染天氣消除、臭氧污染防治等攻堅行動,整治入黃排水溝和黑臭水體,加強建設用地、農用地環境監管等一系列措施,寧夏繪就了一幅天藍、地綠、水清的塞上新畫卷。 黃河一級支流清水溝里游魚成群,兩岸鳶尾、丁香等植物隨風輕擺,美不勝收。幾年前,匯集著沿岸生活污水、農業退水的清水溝卻是一條臭水溝,惡劣的水質常年影響黃河干流健康。“那時人從溝邊走過都要捂著鼻子。”吳忠市水務局水利工程師趙光博說。近幾年,經過污水處理廠提標改造、建設人工濕地等一系列整治,清水溝徹底換了一番模樣,在岸邊散步休閑成了不少居民的生活習慣。 治理黃河,重在保護,要在治理。 為不斷改善生態環境質量,寧夏堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,以先行者的魄力,深入開展賀蘭山、六盤山、羅山生態環境整治,全域推進生態總體性保護、系統性治理,為共同抓好大保護、協同推進大治理貢獻力量。

這是位于寧夏中衛市境內的一處沙漠,草方格已將風沙固定,地表長出植被(7月19日攝)。新華社記者 馮開華 攝 立秋已過,離中衛市區約10公里處的小湖附近依然綠意盎然,3年前還裸露著的沙地上密布著麥草扎成的草方格,流沙被緊緊鎖定,株株綠樹昂揚生長。 寧夏三面環沙,很長一段時間里,荒漠化、沙化侵蝕著當地人的生存空間,還給黃河中下游帶來維持水沙平衡難度增大、沙塵天氣增多等種種問題。近年來,寧夏大力實施防沙治沙工程,持續加大荒漠化治理、退化草原修復和造林綠化力度,促進自然植被休養生息,僅在2020年至2022年間便營造林近420萬畝,修復草原生態80.7萬畝,治理荒漠化土地近270萬畝,推動黃河“幾字彎”荒漠化綜合防治水平進一步提高,為全流域生態安全貢獻重要力量。 全方位努力下,寧夏年度環境空氣質量優良天數連續7年達300天以上,森林覆蓋率較2019年提高2.8個百分點,水土流失實現總體逆轉,黃河干流寧夏段水質連續6年保持Ⅱ類進Ⅱ類出,實現生態環境由亂到治、由污到凈的轉變。 “含綠量足、含新量多、含金量高” 高質量發展不充分是黃河流域各省區的共同短板。作為西部經濟欠發達省份,寧夏長期面臨著資源利用粗放、發展內生動力不足等問題。 先行一步,就要有先破的勇氣、先試的闖勁。 近3年來,寧夏改變過去透支黃河資源換取經濟增長的粗放發展模式,淘汰落后低效產能630多萬噸,倒逼經濟結構優化,推動科技創新、產業升級“雙輪驅動”,重點發展的新型材料、清潔能源等“六新”產業,葡萄酒、枸杞等“六特”產業和文化旅游、現代物流等“六優”產業,正加快推動新舊動能轉換,實現發展方式和發展動能的深刻變革。

這是位于石嘴山市平羅縣的寧夏濱澤新能源科技有限公司廠區(6月14日攝)。新華社記者 馮開華 攝 寧夏濱澤新能源科技有限公司的廠區中機械轟鳴,中控室里,技術人員實時監控著設備運行狀態。這家在石嘴山市平羅縣成立不久的公司主營業務是通過微生物發酵、蛋白分離等工序將含一氧化碳的工業尾氣“變廢為寶”,生產成燃料乙醇、乙醇梭菌蛋白等高附加值產品。 “利用這種工藝處理工業尾氣,產生的經濟價值是傳統方式的三四倍,還能大幅減少二氧化碳、顆粒物和氮氧化物排放,產品在清潔能源和飼料市場上供不應求。”公司總經理賈偉說。 這是寧夏“六新”產業發展的一個縮影。近年來,寧夏煤制油技術、高端閥門制造、3D智能鑄造等高科技實現了從跟跑、并跑到領跑的轉變,新型材料產業產值年均增長30%左右,新能源裝機占比超50%,2022年全區單位GDP能耗比2020年下降8.2%……一個個新發展成果推動寧夏經濟“含綠量”“含新量”“含金量”不斷提升。 發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享。寧夏經濟高質量發展成果正廣泛惠及人民群眾。 近期寧夏50余萬畝釀酒葡萄陸續成熟。這些天,銀川市永寧縣閩寧鎮農民馬壽建忙著組織村民,到附近的葡萄園里打工。“這些年周邊建起好多葡萄園,找工作很容易。打工幾年后,我升職成為葡萄園的片區負責人,每月掙1萬元不成問題,去年還給家里添了輛小汽車。”馬壽建說。 數據顯示,2020年至2022年,寧夏居民人均可支配收入由25735元提高到29599元,居民收入提高速度超過GDP增速。 “黃河落天走東海,萬里寫入胸懷間”,新征途上,寧夏正全力推動先行區建設取得新的更大突破,為黃河永遠造福中華民族作出更大的寧夏貢獻。 |

江蘇揚州打造“永不落幕”網絡安全宣傳周 守護清朗網絡空間

2023-09-11

“澳證易”等自助服務啟用 澳門政務服務延伸至橫琴

2023-09-11

江西最大跨度鋼混組合梁鋼箱拱橋主橋合龍

2023-09-11

彭侃:從《樂隊的夏天》看愛奇藝的爆款網綜方法論

2023-09-11

8月份北京CPI環比上漲0.1% 同比上漲0.3%

2023-09-11

全國人大常委會法工委發言人辦公室就治安管理處罰法修訂草案公開征求意見有關情況作出回應

2023-09-11

天舟五號貨運飛船順利撤離空間站組合體 計劃于9月12日受控再入大氣層

2023-09-11

世界首座齒輪齒軌式轉體斜拉橋正式通車

2023-09-11

摩洛哥強震已致2122人遇難數千人受傷 受災人數超30萬

2023-09-11

支持率低迷 日首相岸田文雄稱最早9月13日改組內閣

2023-09-11

制止婚宴餐飲浪費 市場監管總局、民政部和中央文明辦聯合發文

2023-09-11

匈牙利航展一小型飛機墜毀 致2人遇難4人受傷

2023-09-11

西班牙發生行人穿越鐵軌被撞事故 致4人死亡

2023-09-11

希臘近百年來最強暴雨已致15人遇難 仍有2人失蹤

2023-09-11

澳大利亞北領地發生林火 過火面積已超9300平方公里

2023-09-11

- 日榜

- |

- 周榜

- |

- 月榜