為人民改革:尊重人民感受 2015-03-07 18:03:03??來源:瞭望責任編輯:陳暉 我來說兩句 |

在百姓的知情權、參與權、表達權、協商權訴求日盛的今天,“有權不能任性”,尊重民意越充分,事業發展就越順利。絕不是要取消GDP指標,但應當上移幸福指標,這有助于改革舉措與人民期盼的合拍。 |

|

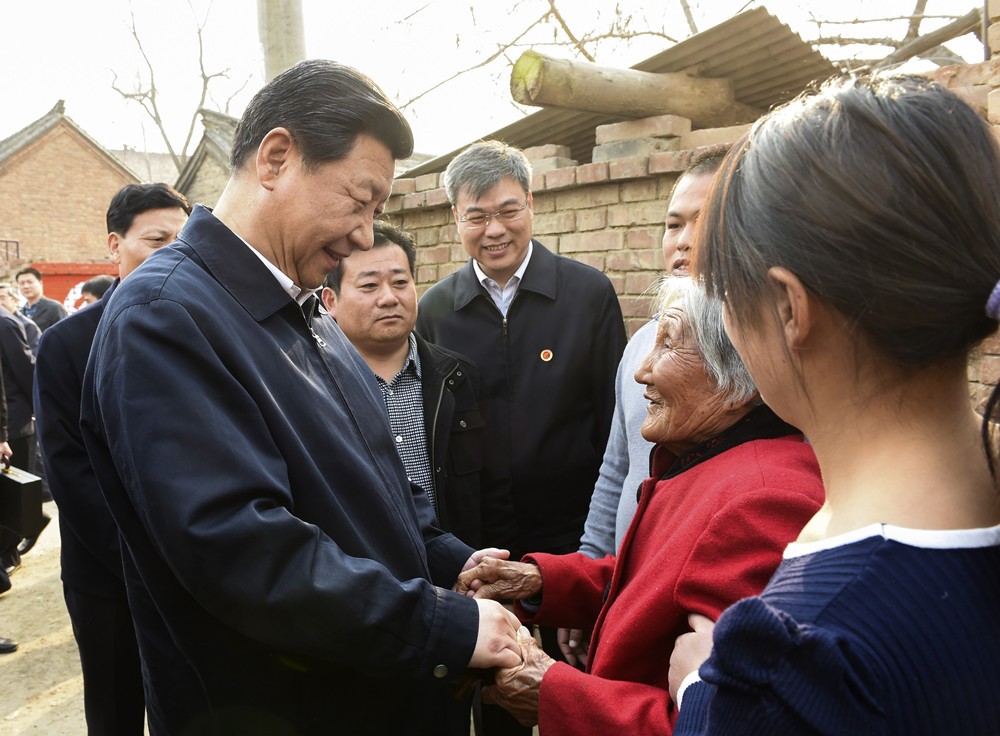

習近平講話,體現了怎樣的“人民觀”? 本篇是“為人民改革”系列評論之二 前篇為《為人民改革:讓百姓有盼頭》 幾天前,一句把“把改革方案的含金量充分展示出來,讓人民群眾有更多獲得感”,再一次體現出習近平總書記的“人民觀”。 記得習近平就任總書記當日會見中外記者的一千多字講話中,曾19次提到“人民”。2013年5月,有媒體對他就任總書記后《人民日報》刊發的50篇講話進行過詞頻統計, 在其11萬余字的講話文本中,“人民”出現561次,高居詞頻榜首。 “要讓人民有更多獲得感”,又一次強調了深化改革的出發點、落腳點都是“為了人民”。按照這樣的要求,在改革的具體政策制定和執行環節上,都不能忽略“人民”, 而且要按照能帶給百姓多少獲得感,能不能兜住兜牢民生底線,來考評改革具體方案的“人民觀”“含金量”。 綜合觀察現階段情況,當前,尤要在五個方面注入更加強烈的“人民觀”: 一是切實號準“民需之脈”。 我們了解到,有的地方建設新農村,大規模撤村并鄉并校,有的鄉鎮初中減少了,村里小學消失了,小小孩童要么披星戴月翻山越嶺,要么寄宿學校,提高了就學綜合成本,一些不具備條件的農民也不得不進城, 他們說,越改咋越不便利,越改咋越上不起學呢?不具備條件的地方搞大規模撤并鄉村學校,在某種程度上加劇了鄉村凋敝和城鄉失衡。當然,也不否認,地方類似一些改革的出發點,是想讓百姓得到實惠,可結果事與愿違。說到底,這還是長期存在的 “替民做主”“一刀切”思維帶給改革效果的扭曲。 “為民著想”就先得號準“民需之脈”。老百姓想什么、盼什么、急什么、求什么、怨什么,改革就應針對什么、措施就應對準什么,這就是習近平總書記再三強調的“找準穴位,擊中要害”。而一些地方常有傾向是,以虛假“民意”、主觀“實惠”為造政績作注腳,于百姓則是“口惠而實不至”。 出現上述情況的根結是,對老百姓的急迫需求不做認真的調查研究,或置若罔聞。必須把“人民的需求”當大事來對待,到民眾中去了解民情民意民需。 《瞭望》新聞周刊2003年3月曾有一篇報道談到,習近平2002年10月履新浙江代省長,在第一次講話中就說:“我當前的主要任務是學習,向浙江改革開放的成功實踐學習,向浙江的廣大干部群眾學習。”十六大后他擔任浙江省委書記,短短幾個月里,輕車簡從,走遍全省11個市、30個縣,深入基層調查研究,實踐著自己向實踐學習、向群眾學習的諾言。而我們現在的 一些干部之所以常常號不準“民脈”,就是缺少這種下基層向實踐學習、向群眾學習的“虔誠心”。不真切地了解民之需,怎談得上真正尊重民意、真正“為民著想”呢? |