孩子們騎著單車在小區公園內(11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

俊俊在家里畫畫,他的理想是成為一名畫家(11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

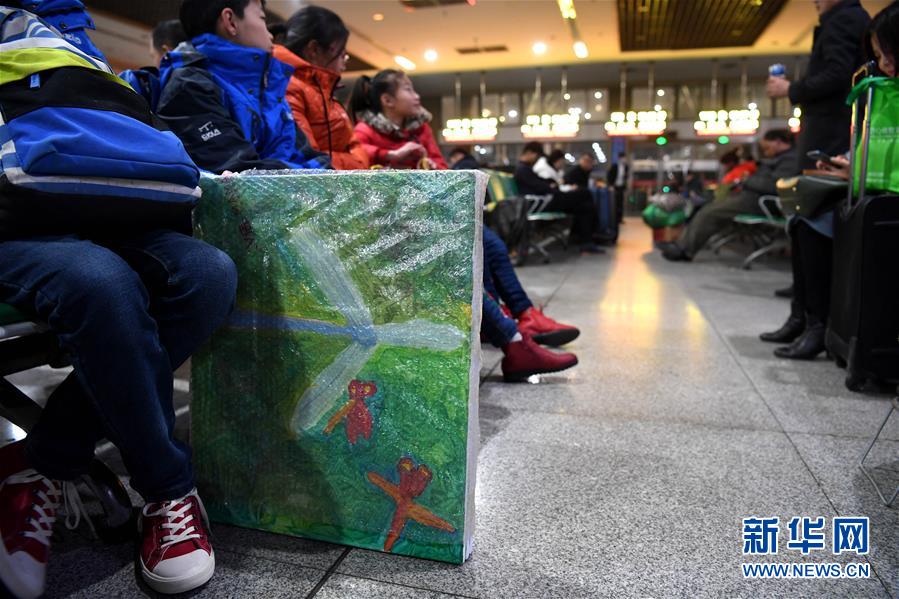

俊俊帶著自己的繪畫作品在阜陽火車站等候,準備乘車去北京參加畫展(11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

孩子們騎單車在小區公園內追逐玩耍(11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

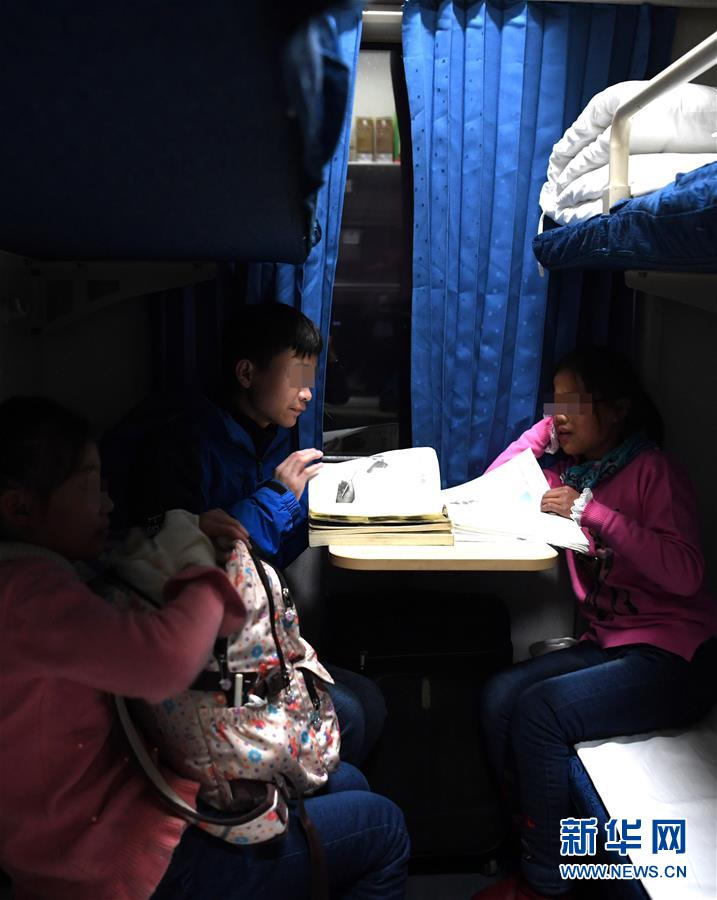

孩子們在阜陽開往北京的列車上學習,他們受邀到北京參加艾滋病日宣傳活動(11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

珍珍(左)在培訓機構學習畫畫(11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會墻上貼著5名兒童小時候的照片(2016年12月1日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

5名孩子在展示阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會工作人員畫的艾滋病日宣傳口號(2016年12月1日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

孩子們在房間里學習(2013年11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

孩子們每天按時吃藥(2013年11月26日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

5名孩子走在上學的路上(2011年11月30日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝

5名孩子在觸摸屬于各自的卡通人物,這5個卡通人物由協會老師根據5名孩子的特征而繪制(2011年11月30日攝)。

在安徽省阜陽市的一個小區里,生活著5名“艾滋孤兒”,目前他們中最大的已經17歲,最小的也已12歲。他們都是經母嬰傳播感染了艾滋病毒,最后因為父母離世或被父母遺棄而成為孤兒。從2003年開始,他們陸續被阜陽市艾滋病貧困兒童救助協會收養,組成一個共同的大家庭。10多年的時間里,5名“艾滋孤兒”從懵懂無知的幼兒,成長為陽光快樂的少年。幾年前,5名孩子陸續到了入學的年齡,為了讓孩子們接受教育,協會工作人員和志愿者一方面當起老師,為孩子們開辦“家庭學校”;另一方面四處奔波,為這5名孩子辦理了入學手續,讓他們有了與普通孩子一樣的教育機會。如今,年齡較大的2名孤兒讀初三,另外3名孤兒讀初一,為了方便讀書,孩子們周一至周五和班級里的同學一起寄宿在學校,并逐漸融入了校園大家庭。

“是愛和包容讓孩子們從最初的孤獨、封閉,變成現在的樂觀、自信。”“艾滋孤兒”的“媽媽”——協會負責人張穎說,10多年來,社會各界給了5名孩子很多關愛,為孩子們創造了一個快樂的成長環境。

新華社記者劉軍喜攝 |