|

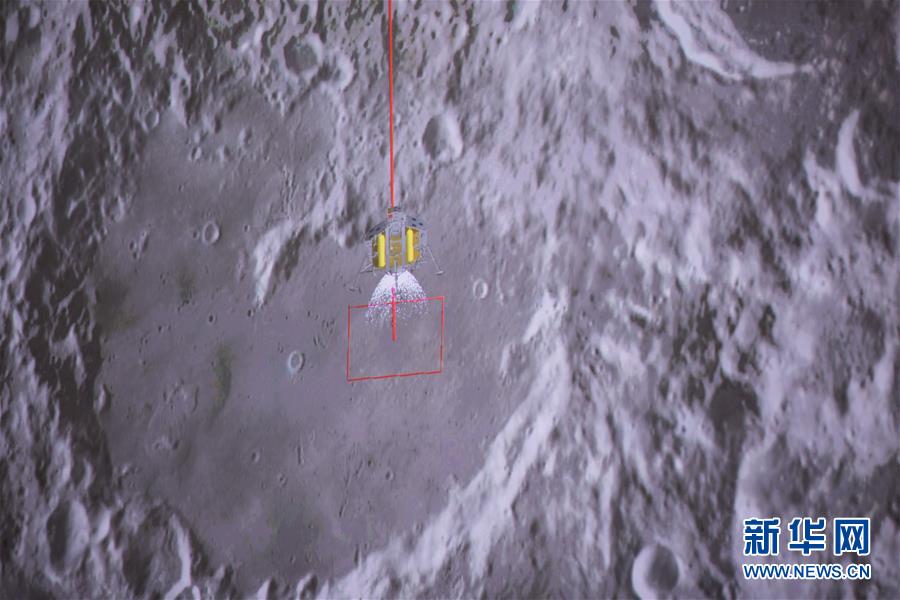

到月背去!——偉大夢想決定偉大創造 月球背面對于人類而言,是“秘境中的秘境”。 由于月球自轉周期和公轉周期相等,加上被地球潮汐鎖定,地球強大的引力讓月球總是一面朝向地球,人類在地球上只能看見月球的正面。 從20世紀50年代開始,人類陸續向月球發射了100多次探測器,但還從沒有探測器在月球背面著陸開展就位探測。 1962年4月26日,美國“徘徊者4號”探測器撞擊月球背面,成為首個在月球背面硬著陸的探測器,但并未傳回任何數據。 2004年,我國探月工程正式批準立項; 2007年,嫦娥一號任務繞月探測,實現了中華民族千年奔月夢想; 2010年,嫦娥二號成功發射,獲得國際最高7米分辨率全月影像圖,飛至日地拉格朗日L2點進行環繞探測,并對700萬公里外的圖塔蒂斯小行星進行高精度飛越探測; 2013年,嫦娥三號成功落月并開展月面巡視勘察,實現了我國首次對地外天體的直接探測,把玉兔號的足跡刻在了月球; 2014年,再入返回飛行試驗任務圓滿成功,突破和掌握了航天器以接近第二宇宙速度再入返回關鍵技術,為我國正在實施的月面采樣返回及未來深空探測奠定了堅實的基礎,創造了月球探測史的中國紀錄。 當嫦娥三號任務圓滿完成以后,作為備份的嫦娥四號怎么辦?該去哪兒?一度引發不少探月科學家們的討論。 不少人認為,嫦娥四號無須冒險,還應落在月球正面。然而,作為中國航天科技集團五院深空探測和空間科學首席科學家的中國科學院院士葉培建卻堅定地提出:“中國探月工程應該走一步跨一步。落到月球背面去,這是一個創舉。” 然而,“到月球背面去”——在不少科學家眼中是“不可能完成的事情”。 “由于受到月球自身的遮擋,在月球背面,任何人類探測器都無法直接與地球進行測控通信和數據傳輸。”中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁介紹,到月球背面去,必須要面對“不在服務區”的失聯挑戰。 正是源于這樣一種“不走尋常路、勇于挑戰自我”的信念,中國航天人最終做出了一個大膽的決定:“嫦娥四號要實現人類月球背面的首次軟著陸!” 圖為1月3日在北京航天飛行控制中心拍攝的降落過程(示意圖)。 新華社記者 金立旺 攝 “從技術發展角度來講,如果我們未來要建設月球科研站,就需要航天器能夠高精度著陸。”嫦娥四號探測器總設計師孫澤洲表示,解決了這次任務面臨的挑戰,可為后續的深空探測和小行星探測打下基礎。 |