|

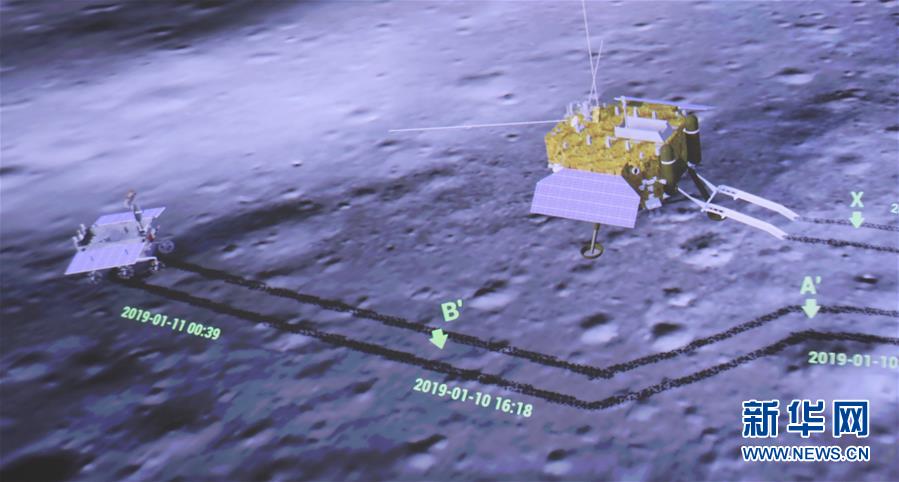

“奔月之路”——對未知領域探索的不竭動力 夢想的力量,是人類對未知領域探索的不竭動力。 2018年12月8日2時23分,西昌衛星發射中心。 伴隨著巨大的火箭轟鳴,肩負著億萬中華兒女的探月飛天夢想,長征三號乙運載火箭成功發射嫦娥四號探測器,開啟了月球探測的新旅程。 2018年12月12日16時45分,嫦娥四號探測器經過約110小時奔月飛行,到達月球附近,成功實施近月制動,順利完成“太空剎車”,被月球捕獲,進入了近月點約100公里的環月軌道。 嫦娥四號準時發射、準確入軌,原計劃在近月制動前實施的3次軌道中途修正,期間只進行了1次。 “準時發射、準確入軌”,實現起來并不輕松。成功架起“奔月之路”的,是我國自主研制的“金牌火箭”。 中國航天科技集團一院火箭系統總指揮金志強介紹,探月工程任務對軌道高度和入軌精度要求都很高,長三甲系列火箭成為執行探月工程發射的最佳選擇。 低溫發動機同時裝配4臺單機,選擇性能最優的2臺用于本次任務;單機產品通電老煉時間增加50小時,系統綜合試驗考核次數增加…… 圍繞嫦娥四號任務窄窗口發射、冬季發射等特征,火箭研制團隊開展專題風險分析,制定了520項預案。 為了充分利用嫦娥四號任務兩天內多窗口的發射機會,降低發射實施風險,火箭系統開展了技術創新,在低溫加注后可以適應2天內多個發射窗口的發射要求。 “這在國內尚屬首次。”中國航天科技集團一院火箭系統總設計師陳閩慷說。 億萬雙手,托舉“嫦娥”,億萬顆心,牽掛“嫦娥”。 在困難和挑戰面前,中國航天人用一次又一次生動的創新實踐,詮釋了創新對于實現夢想的關鍵意義。 1月11日,在北京航天飛行控制中心大屏幕上拍攝的著陸器(右)和巡視器互拍畫面。 新華社記者 金立旺攝 “驚天一落”——人類太空探索史上的一大步 經過約38萬公里、26天的漫長飛行,2019年1月3日,嫦娥四號進入距月面15公里的落月準備軌道。 北京航天飛行控制中心大廳內,現場工作人員一聲令下,嫦娥四號探測器從距離月面15公里處開始實施動力下降,探測器的速度逐步從相對月球1.7公里每秒降為零。 10時15分,嫦娥四號迎來制動時刻,7500牛發動機開機,動力下降開始。 10時21分,降落相機開機,開始抓拍落月全過程。 10時25分,嫦娥四號轉入懸停模式,不一會兒便轉入避障模式。 選定相對平坦的區域后,嫦娥四號開始緩速垂直下降。 最終,在反推發動機和著陸緩沖機構“保駕護航”下,最激動人心的時刻終于到來! 10時26分24秒,經歷了近700秒的落月過程,嫦娥四號成功著陸! “一切正常!”指控大廳爆發出熱烈的掌聲。 嫦娥四號成功著陸在了月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區,月球背面真正意義上第一次成功留下了人類探測器的身影。 |