董留照,男,1949年出生,山西省長治市武鄉縣韓道溝村人,現任韓道溝村黨支部書記。近年來,董留照帶領村民大力發展梅杏種植、家禽養殖,改善村容村貌。2018年,韓道溝村實現整村脫貧,村民年人均收入達到4500多元。左上:董留照肖像;右上:董留照在村委會整理材料;右中:董留照在村委會通過廣播向村民宣傳農業政策;右下:董留照在地里松土;下中:董留照在地里忙碌;下左:董留照擦拭額頭上的汗水(拼版照片,6月10日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

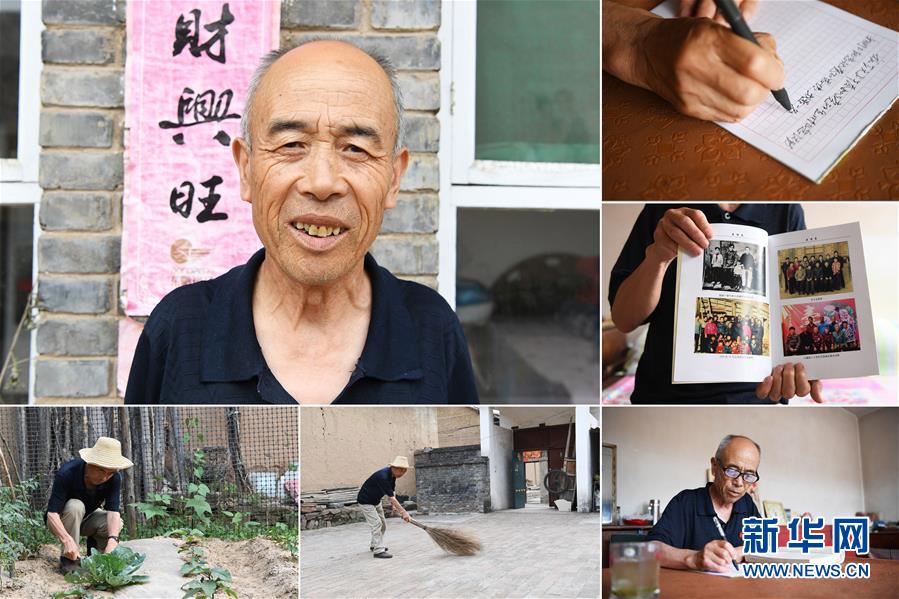

郭山川,男,1949年出生,山西省長治市沁源縣東村人,曾任東村村委委員、會計。2018年,東村整村脫貧。今年,郭山川受東村村委會的委托編寫村志,記錄這個小山村70年的巨變。左上:郭山川肖像;右上:郭山川在家中寫日記;右中:郭山川展示老照片;下右:郭山川在家中編寫村志;下中:郭山川在家里打掃院子;下左:郭山川在家里管護蔬菜(拼版照片,6月18日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 楊晨光 攝

王月蘭,女,1949年出生,山西省長治市沁源縣南峪村人。因老伴劉光明身患重病,王月蘭一家于2018年被納入建檔立卡貧困戶。在健康扶貧政策的幫助下,老伴看病的巨額醫藥費用報銷比例超過80%。王月蘭說,希望老伴身體越來越好,一家的生活也越來越好。左上:王月蘭肖像;右上:王月蘭在家中照顧老伴劉光明;右中:王月蘭(右)和老伴劉光明在家中合影;下右:王月蘭在家中打掃院子;下中:王月蘭在家里用自來水洗手;下左:王月蘭在家中管護蔬菜(拼版照片,6月20日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 楊晨光 攝

張桂香,女,1949年出生,山西省長治市沁源縣西務村人。2015年,她因病被納入建檔立卡貧困戶。在當地政府和駐村工作隊調查研究后,張桂香家得以享受光伏扶貧收益資金,丈夫趙九勝也被聘用為護林員。2018年,他們家年收入超過了8000元。左上:張桂香肖像;右上:張桂香在家里洗菜;右中:張桂香(右)和老伴趙九勝在家里洗菜;下右:張桂香(左)和老伴趙九勝在家里合影;下中、下左:張桂香在家門口的菜地里干活(拼版照片,6月20日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 楊晨光 攝

張元慶,男,1949年出生,山西省長治市沁源縣棉上村人,曾任棉上村村主任、村支部書記。2012年,張元慶身患重病,在大病醫療救助制度的幫助下,巨額醫藥費報銷比例近90%。左上:張元慶肖像;右上:張元慶準備到后院的菜地里干活;右中:張元慶在家里擺放木柴;下右:張元慶(右)和老伴席巧珍在家中合影;下中:張元慶在地里干活;下左:張元慶在菜地里查看蔬菜生長情況(拼版照片,6月18日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 楊晨光 攝

田何英,女,1949年出生,山西省長治市潞城區上黃村人,全家人靠種植5畝糧食地過日子,家人的重病使其陷入貧困。2015年開始,田何英和家人享受種植產業補貼和金融扶貧補貼,孫子上學享受“雨露計劃”補貼。2017年,田何英家脫了貧。左上:田何英肖像;右上:田何英在院子里;右中:田何英在生火做飯;右下:田何英和孫子一起看電視;下中:田何英(中)和家人在院子里;下左:田何英在做飯(拼版照片,6月11日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

鄭引蘭,女,1949年出生,山西省長治市潞城區西靳村人,2015年因家人患病而被納入建檔立卡貧困戶。現在,多項扶貧政策讓全家人的生活有了明顯改善,當地政府幫助危房改造的窯洞也即將完工。左上:鄭引蘭肖像;右上:鄭引蘭在使用縫紉機;右中:鄭引蘭在廚房盛飯;右下:鄭引蘭(中)一家人合影;下中:鄭引蘭和兒子走出家門;下左:鄭引蘭在院子里給植物澆水(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

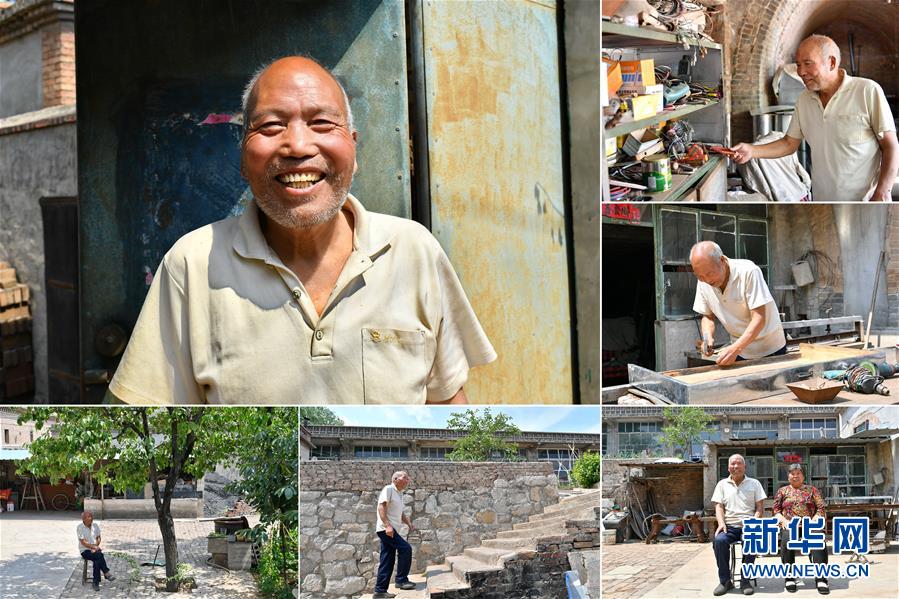

韓忠岐,男,1949年出生,山西省長治市潞城區垂陽村人,1976年起擔任村干部。從小熱愛學習的韓忠岐對鄉村發展有自己獨特的想法,他鼓勵村民們學習技能,在農閑時“組團”外出打工,農忙時鄰里互幫互助,曾經貧窮的垂陽村在他的帶領下慢慢富裕起來。退休后,閑不下來的韓忠岐自學打鐵、電焊技能,現在成了鄉里小有名氣的鐵匠,經常為貧困戶開展技術培訓。左上:韓忠岐肖像;右上:韓忠岐在挑選工具;右中:韓忠岐在制作一個鐵皮抽屜;右下:韓忠岐和老伴坐在院子里;下中:韓忠岐去鄰居家串門;下左:韓忠岐在院子里乘涼(拼版照片,6月18日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

曹拴好,男,1949年出生,山西省長治市潞城區山口村人,1972年起擔任山口村村干部。位于太行山間的山口村土地貧瘠、交通不便,貧困發生率較高,曾經供職于鄉鎮企業的曹拴好在村里組建起一支建筑隊,參與多項當地建筑工程,帶領不少村民走上了致富道路。現任的村支書經常找曹拴好“取經”。左上:曹拴好肖像;右上:曹拴好在修剪花枝;右中:曹拴好在自家的院子里;右下:曹拴好在騎摩托車;下中:曹拴好端著水去打掃院子;下左:曹拴好在采摘自家院子里的杏(拼版照片,6月18日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

郭中其,男,1949年出生,山西省長治市潞城區常村人,全家6口人靠種地為生,因家人重病而造成生活困難。被納入建檔立卡貧困戶后,郭中其家人治病的花銷顯著減少,子女參加了免費技能培訓并找到了工作,家里的生活條件得到了改善,2017年全家脫了貧。右上:郭中其肖像;左上:郭中其在院子里接水;左中:郭中其在田地里鋤草;左下:郭中其在擦拭拖拉機;下中:郭中其和老伴坐在院子里;下右:郭中其從冰箱里拿出西紅柿(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

崔翠香,女,1949年出生,山西省長治市武鄉縣坡底村人。2014年,她因病被列為建檔立卡貧困戶。2018年利用一戶一項補助資金,崔翠香購買了一臺農用拖拉機,用于春耕、秋收農業生產。有了拖拉機,解決了地多人少的困難,崔翠香種了17畝小米、1畝玉米和2畝高粱,自家的農活忙完了,崔翠香把農用拖拉機租賃給村民使用。2018年,崔翠香的收入達到1萬多元。左上:崔翠香肖像;右上、右中:崔翠香在家中擦拭拖拉機;右下、下中、下左:崔翠香在地里忙碌(拼版照片,6月18日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

趙樹江和妻子魏煥英,都是1949年出生,家在山西省長治市武鄉縣南垴村。老兩口種了5畝玉米、1畝小米,還有核桃樹。2016年,趙樹江和魏煥英家的窯洞出現裂縫,他們申請進行了危房改造,經過修理后,家里的房子煥然一新。左上:趙樹江(左)和妻子魏煥英在家中合影;右上:魏煥英在打掃衛生;右中:趙樹江(左)和妻子魏煥英在家里看電視;下右:魏煥英在院子里掃地;下左、下中:趙樹江(右)和妻子魏煥英在地里忙碌(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

魏連保,男,1949年出生,山西省長治市沁源縣支角村人。獨居的他生活不便,2017年年底,村委會為魏連保在內的8位老人修建了一排整齊的新居,并統一安排就餐。左上:魏連保肖像;右上:魏連保在新居洗臉;右中:魏連保(左)在新居和鄰居李秀成聊天;下右:魏連保在舊居前留影;下中:魏連保在舊居打掃院子;下左:魏連保在舊居為蔬菜澆水(拼版照片,6月18日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 楊晨光 攝

崔國平,男,1949年出生,山西省長治市武鄉縣監漳村人。崔國平曾任監漳村村支書,在職期間,帶領村民植樹造林,還修建了小學、中學,建起了橋梁及舞臺。崔國平說,村民們的生活比以前好太多了,原來住的都是土房,現在都是嶄新的磚瓦房。左上:崔國平肖像;右上:崔國平拿著自己年輕時的照片;右中:崔國平(右)和妻子張翠英在看家人的合影;右下:崔國平(右)和妻子張翠英在翻看老照片;下中:崔國平在院子里忙碌;下左:崔國平在給自己種的菜澆水(拼版照片,6月11日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

王秀英,女,1949年出生,山西省長治市武鄉縣鴉煙村人。王秀英和丈夫董風唐享受民政救助。老兩口在村里種地、養雞、放羊,2018年家庭收入達到1萬4千多元。王秀英說,現在各項政策都好,我們在村里生活得挺好的。右上:王秀英肖像;左上:王秀英在家中收拾;左中:王秀英在和面;左下:王秀英在做午飯;下中:王秀英在洗菜;下右:王秀英(左)和丈夫董風唐在家中聊天(拼版照片,6月11日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

王巨才,男,1949年出生,山西省長治市武鄉縣鳳臺坪村人,2014年被列入建檔立卡貧困戶。2016年,在當地政府的幫助下,王巨才和兒子一起學習養蜂技術,發展養蜂產業。2018年,王巨才銷售蜂蜜收入達到4萬多元。右上:王巨才肖像;左上:王巨才在去除蜂板上的蜂蠟;左中:王巨才使用搖蜜機取蜜;左下:王巨才將蜂蜜裝到瓶子里;下中:王巨才(右)和兒子將搖蜜機里的蜜倒出;下右:王巨才在整理蜂箱(拼版照片,6月11日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

張成華,女,1949年出生,山西省長治市武鄉縣嶺頭村人。近年來,嶺頭村在縣里有關部門的扶持下,對村民開展電商培訓。村民們嘗試著在手機上“開店”,把小米、核桃、綠豆等農產品在網絡上售賣。張成華的兒子魏寶玉開了網店后,自家的農產品在網上銷售良好,家庭收入明顯增加。左上:張成華(前)和兒子魏寶玉展示自家種的農產品;右上:張成華在家中院子里收拾;右中:張成華走在村里的路上;右下:張成華的兒子魏寶玉將準備發貨的農產品進行稱重;下中:張成華(前)將小米裝袋;下左:張成華在查看小米質量(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

曹晉忠,男,1949年出生,山西省長治市武鄉縣鋪上村人。曹晉忠是村里的動物防疫員,自己種了4畝玉米、2畝小米。因為妻子常年臥病在床,曹晉忠一家是該村的精準扶貧對象。曹晉忠說,醫護人員經常上門進行健康狀況隨訪,駐村工作隊也常來家里幫忙,現在看病不發愁,干活有人幫,生活挺好的。右上:曹晉忠肖像;左上、左中、左下:曹晉忠在給村里的牛做檢查;下中、下右:曹晉忠在地里干農活(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 詹彥 攝

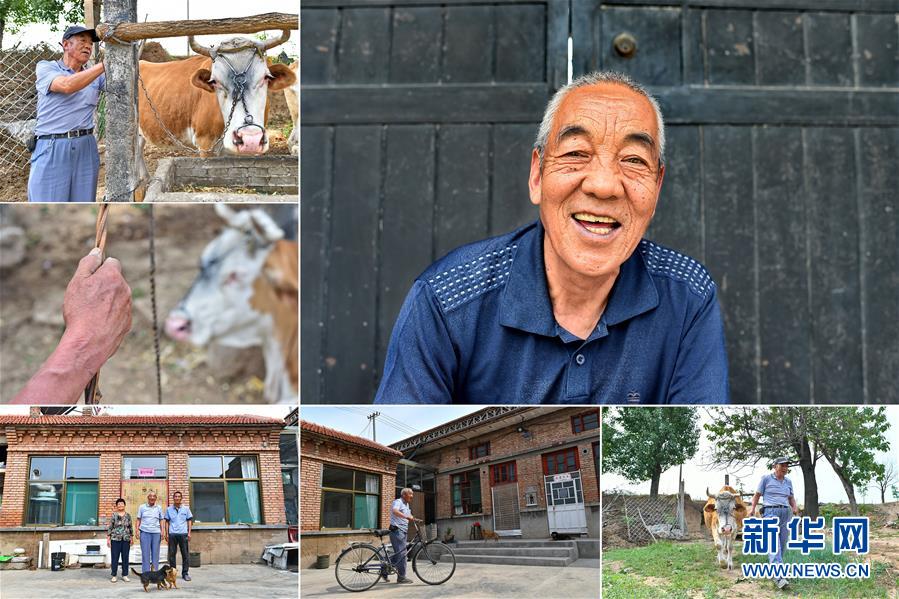

尚彩良,男,1949年出生,山西省長治市潞城區比干嶺村人,家傳的養殖技術讓他從小不愁吃穿,但突如其來的患病導致他生活陷入困難。2015年開始,他享受貧困戶養殖補貼、種植補貼和醫療補貼,2016年在當地政府的幫助下住進了新房。右上:尚彩良肖像;左上:尚彩良準備去放牛;左中:尚彩良在放牛;左下:尚彩良(中)和家人在新院子里合影;下中:尚彩良推著自行車走進院子;下右:尚彩良在去放牛的路上(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

李增福,男,1949年出生,山西省長治市潞城區上黃村人,自己和老伴都患有較嚴重的慢性病,家里6口人靠種植6畝玉米地為生,生活貧困。2016年女兒和女婿參加了村里組織的脫貧技能培訓并開了一家特色面食店,家里的日子逐漸好了起來。左上:李增福肖像;右上:李增福在切菜;右中:李增福在晾曬剛摘的杏;右下:李增福和老伴合影;下中:李增福在田地里鋤草;下左:李增福在挑選農具(拼版照片,6月11日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

劉中秀,男,1949年出生,山西省長治市潞城區西北村人,全家5口人靠種植玉米為生,收入微薄。2011年,劉中秀因一次意外而致殘,生活更加貧困。被列入建檔立卡貧困戶后,劉中秀在村干部的幫助下開起了農家樂,他的子女參與了貧困技能培訓并順利就業。右上:劉中秀肖像;左上:劉中秀在給植物澆水;左中:劉中秀站在新房的二樓看向窗外;左下:劉中秀在院子里給植物澆水;下中:劉中秀在新房里看電視;下右:劉中秀在新房里(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

申愛苗,女,1949年出生,山西省長治市潞城區辛安村人,全家5口人靠種植9畝田地為生,2015年因丈夫和兒子相繼患病而失去收入來源,生活貧困。2016年,在當地政府的幫助下,申愛苗的兒子參加了脫貧技能培訓并在村里開了一家理發店。2018年全家脫貧。右上:申愛苗肖像;左上:申愛苗1995年在家里的舊照;左中:申愛苗在院子里給植物澆水;左下:申愛苗讓兒子給自己理發;下中:申愛苗在清理院子;下右:申愛苗(右二)和家人在院子里合影(拼版照片,6月11日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝

牛慶山,男,1949年出生,山西省長治市潞城區西坡底村人,1969年參軍,1973年退伍回村,以種地為生。2015年,牛慶山因患重病住院,家庭陷入貧困。在當地政府的幫助下,他申請了低保、大病醫療補貼、金融扶貧補貼,生活有了保障。右上:牛慶山肖像;左上:牛慶山走在村里;左中:牛慶山和老伴在新房前合影;左下:牛慶山走下新房的樓梯;下中:牛慶山和老伴在翻看老照片;下右:牛慶山在新房的臥室里(拼版照片,6月12日攝)。地處晉東南的山西省長治市,位于由太行山、太岳山環繞而成的上黨盆地中。在群山中、崖壁上,許多村莊自然條件惡劣,基礎設施落后,脫貧致富是大山深處人們的迫切心愿。近年來,一場場脫貧攻堅戰,在一個個深山村打響。政府全力探索脫貧路徑的同時,山區百姓因地制宜,靠自己的雙手和智慧走上致富路,交出了一份扎實的脫貧答卷。記者在太行山、太岳山一路尋訪,記錄下多位70歲老人的生活。這些共和國的同齡人,親歷了山鄉的巨變,見證著長治山區脫貧攻堅偉大工程的一步步推進。新華社記者 曹陽 攝 |