分享到:

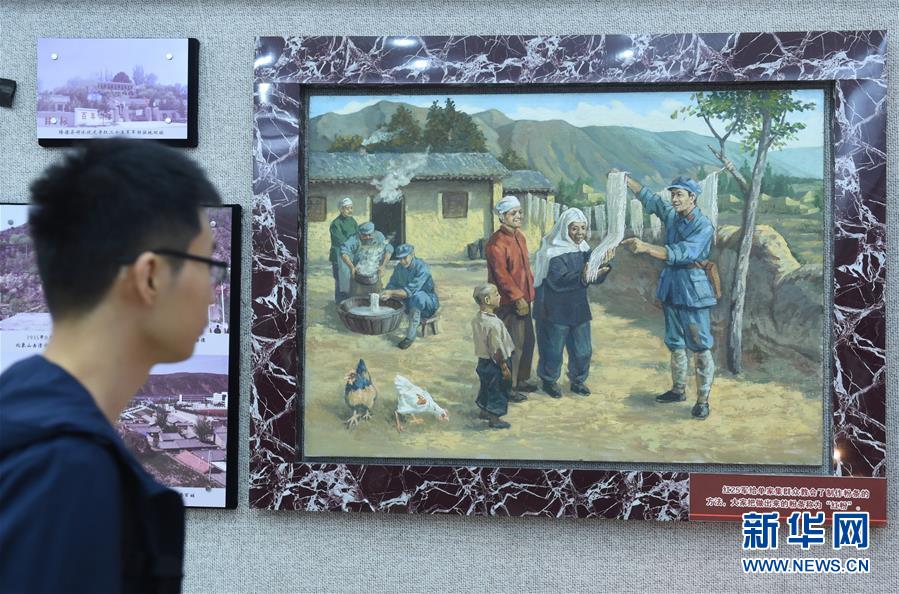

8月11日,在寧夏西吉縣將臺堡紅軍長征紀念園,一名參觀者在三軍會師紀念館觀看展出的關于“紅軍粉”的油畫。

|

8月11日,在寧夏西吉縣將臺堡紅軍長征紀念園,一名參觀者在三軍會師紀念館觀看展出的關于“紅軍粉”的油畫。新華社記者 羅曉光 攝 紅二十五軍短暫休整后離開時,幾名傷員借住在西吉縣興隆鎮的老鄉家養傷。這些紅軍傷員來自南方,看到當地老百姓僅靠蒸、煮等方法食用馬鈴薯,便開始教他們如何利用馬鈴薯制作粉條:先將馬鈴薯攪碎,用石磨磨成粉,再經過沉淀、過勺、水煮、晾曬等近12道工序后,透亮筋道的粉條就做成了。 “當時,住在村里的紅軍傷員手把手教我太爺爺和村民做馬鈴薯粉條,沒想到這成了我家幾代人的謀生手段。”西吉縣興隆鎮王河村村民擺世明說,從他太爺爺開始,一家四代都以制作這種粉條為生。 在當年的興隆鎮,留下的不僅有粉條,更有紅軍與當地百姓的深厚情誼。 |

相關圖片

96b183fc-5ad8-4c25-92a6-c0500120bc7e.jpg)

f8078354-4088-4076-b615-49ced8902c87.jpg)

49fd737b-fe18-42ca-af18-cab9acefde23.jpg)

67703c9a-4a0f-4403-9e8d-b2bfe1b992da.jpg)

496bbc81-aa56-4cb4-933b-7217437411ef.jpg)

f1cf37a6-1279-4470-9a2f-0aac4df91178.jpg)

648b0c5a-c132-4e25-b286-155882c4eac1.jpg)

c7b02e93-68f8-4003-8862-174694908ee5.jpg)

0e68a9ee-5662-44d7-8313-806426b6e0b3.png)