在反思“美國夢”中認識中國

www.fjnet.cn?2013-09-09 11:45? ?來源:新華網 我來說兩句

|

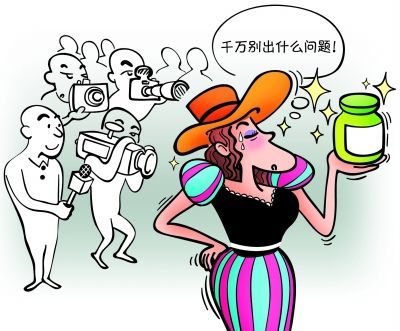

那么現在究竟是什么人在出國呢?我們看《北京遇上西雅圖》會發現,美國成了貪官的“小三”或者富人的“二奶”用來生孩子的地方,一方面躲避國內的計劃生育,另一方面也順便混張美國綠卡。另外就是像吳秀波扮演的那個角色,他在北京是阜外醫院的醫生,有非常體面的工作,卻跑去美國當司機。當然,他過的并不是艱辛的生活,因為他的老婆是一個跨國公司的上層,他完全是為了老婆孩子才去美國的。在電影中,他被人稱為“DB”,跑到美國是去“吃軟飯”的。因而如今跑到美國去的這樣一些人,可能體會不到上世紀80年代作品中描寫的非常艱辛的層面,當年在描寫美國的時候,會呈現美國在人間天堂之外的一些陰暗面,展現自由民主背后的堅硬陰冷,而現在我們看美國的時候,因為不會再去體驗那樣的生存經驗,所以會重新把美國想象成一個自由民主的好地方,美國有更好的環境、更好的教育,等等。現在中國的有錢人、富二代,有能力出國的人是要去享受這些中國沒有的東西。 馮巍(中國傳媒大學):從1993年的《北京人在紐約》到2013年的《中國合伙人》,時間過了20年。如果考慮一下影視作品前期創作醞釀的過程,大體上就是關聯了這么兩個10年,20世紀的最后10年和21世紀的第一個10年。這20年對美國的想象,前10年、后10年有變化的一面,也有沒太變的一面。我們看從上世紀90年代到21世紀初的10年,恰恰是經過了改革開放政策前10年左右的醞釀之后,中國人最大程度發揚奮斗精神的20年。《北京人在紐約》也好,《中國合伙人》也好,它們的主人公就是在上世紀80年代改革春風吹拂下的“奮斗的一代”。我們總是拿美國來做參照,不只是因為美國是所謂超級大國,體現在政治、文化、經濟、軍事各個方面,還因為雙方在文化心理上存在著很容易產生共鳴的方面,就是要不斷奮斗。雖然每個人的具體目標不一樣,但他總是在奮斗。 當然,變化也是有的。簡單講,《北京人在紐約》是中國人在美國奮斗。這種奮斗在精神方面和物質方面都有,但更多的是表現物質上的成功與精神上文化裂變的痛苦。而《中國合伙人》是中國人到美國去奮斗了,遭遇了挫折或失敗。然后回到中國奮斗成功,再到美國紐交所上市。影片中提到占領華爾街,我覺得這是中國人的一種夢想。 李松睿(北京大學中文系): 《中國合伙人》里的中國版美國夢要比正版美國夢美麗很多。我們在《中國合伙人》中也看到了悲觀、困境以及兄弟失和等,但是這些苦難都因為成冬青們最后的成功,而成為苦盡甘來之后的甜蜜回憶。影片還不斷以字幕形式提醒觀眾,銀幕上表現的是成冬青們的成功故事,但這些故事其實可以發生在每個人身上。因此我認為,美國的美國夢和中國的美國夢之間,似乎存在著一種錯位。正像電影《中國合伙人》所表現的,在上世紀80年代美國夢對于中國的年輕人來說意味著民主與自由。因此當老師在課堂上講美國社會存在著不平等現象時,孟曉駿、成冬青等人會跳起來說美國不是這樣的,雖然這時他們都沒有真正到過美國,而這種美國夢只是在特定歷史條件下的想象。在上世紀80年代之前的中國人不會這樣想象,那時侯的夢可能是“蘇聯夢”,可能是世界革命紅旗不倒的夢。有意思的是,在上世紀90年代大批年輕人真到了美國之后,他們遭遇了美國的社會現實,發現美國帶給他們的不是功成名就的喜悅,而是一系列挫敗和恥辱。然而他們仍然被上世紀80年代的美國想象所掌控,始終無法擺脫出來,不管美國實際上是怎樣的,他們遭受怎樣恥辱的對待,對美國夢的想象卻永遠停留在了上世紀80年代。 因此我覺得《中國合伙人》對于美國夢的表現揭示出一個問題,中國人今天要重新思考中國文化發展道路,首先要面對的問題就是怎樣超越上世紀80年代所設定的那一套關于自由、民主的想象,只有超越了上世紀80年代,我們才能超越那套固化的美國想象。 |

- 心情版

- 請選擇您看到這篇新聞時的心情

- 查看心情排行>>

- [ 09-03]評《了不起的蓋茨比》原著:戳破“美國夢”的神話

- [ 09-03]《美漂》:美國夢的人情敘事

- [ 08-01]美國華人移民的“蝸居”生活:盡管艱辛卻樂在其中

- [ 07-29]中國投資者底特律尋美國夢 抄底狂購房產罔顧風險

- [ 07-16]基辛格42年訪華80余次 稱中國夢美國夢殊途同歸

- [ 07-11]楊潔篪:“中國夢”與“美國夢”相融相通相得益彰