世界最大調水工程能否破解華北“水荒”?

——聚焦南水北調中線通水四大熱點

新華網北京12月12日電(記者林暉、王宇、魏夢佳)歷經數十年論證、11年建設的南水北調中線一期工程12日正式通水,北京、天津、河北、河南4個省市約6000萬人從此將喝上水質優良的漢江水。這個世界上規模最大的調水工程能破解華北“水荒”困局嗎?

這是南水北調中線總干渠工程示意圖。新華社發

沿線省市水夠喝嗎?

“南水北調只是為北京服務嗎?”“沿線會不會出現搶水現象?”隨著中線工程正式通水,不少沿線民眾發出類似的疑問。

對此,國務院南水北調工程建設委員會有關負責人表示:4個省市“都有水喝”。

中線工程從漢江上游丹江口水庫取水,全線新建渠道,自南向北分別流經河南、河北、北京、天津。早在調水方案規劃之初,有關部門就根據各省水資源現狀和未來經濟社會發展情況分配了水量:年均調水量為95億立方米,河南省配額最多,達37.7億立方米,約占三分之一強,其次是河北,配額為34.7億立方米,處于渠道末端的北京和天津兩個直轄市分配的水量相對較少,分別為12.4億立方米和10.2億立方米。

這項工程能破解北京、天津、河北等嚴重缺水地區的水荒嗎?這些地區的水務部門表示,漢江之水將大大緩解當地的水荒,但這些地區嚴重缺水的問題依然存在。

北京市水務局有關負責人給記者算了筆賬:2013年,北京總用水量為36.4億立方米,其中生活用水量為16.3億立方米。配額中12億多立方米的漢江水到北京后的凈水量約為10.5億立方米,如果全部用于生活用水,夠近七成北京民眾一年的生活用水所需。

北京市南水北調辦公室主任孫國升認為,南水北調工程對北京永續發展的意義更為重大,目前北京市總用水量的約60%來自于超采地下水,江水進京后可有效減少地下水的開采,大大提高北京用水保障率。

漢江之水也將緩解河北嚴重缺水的問題。據河北省水利廳副廳長張鐵龍介紹,河北年均水資源缺口50億立方米左右,如果考慮到生態用水,年缺水量達到100多億立方米。全省人均水資源量307立方米,為全國平均水平的1/7,遠低于國際公認的500立方米的極度缺水標準。河北省由于長期超采地下水,形成七大地下水漏斗區,引發地面沉降、海水倒灌、地陷地裂等一系列生態、經濟、社會問題。

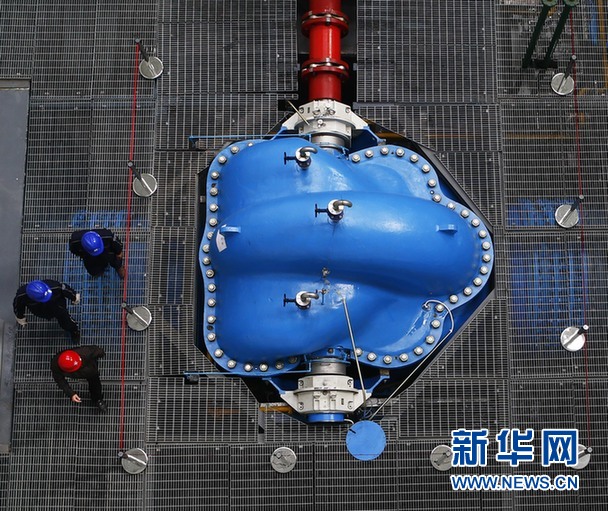

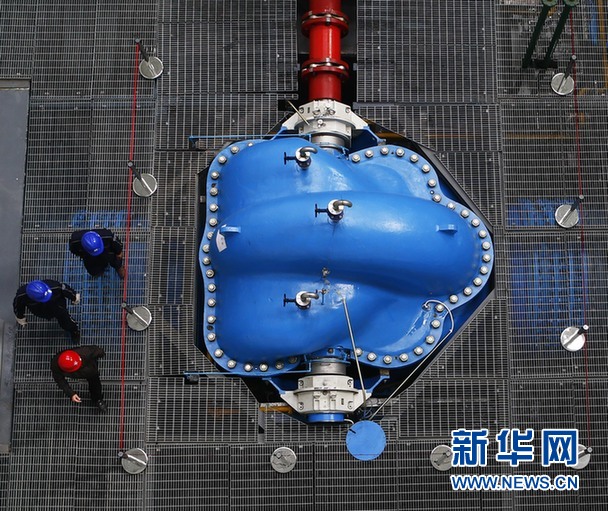

12月12日,南水北調中線一期工程正式通水。南水進京后,首先將流經房山北拒馬河渠首,來到南水北調進京唯一“入口”——惠南莊泵站,匯集至泵站前池。為加大流速,經8組泵機加壓后,江水被推入兩條長50多公里、內徑4米的輸水管道。經永定河以西的大寧調壓池“卸壓”后,江水將分為兩路。一路穿永定河、過豐臺區,沿西四環路北上至團城湖調節池,全長80公里,幾乎全是地下管涵。團城湖調節池連接密云水庫和南水北調兩大水源,將江水配送至各水廠,也可將江水補充至密云水庫。另一路江水可向東進入南干渠和東干渠,基本上沿南五環和東五環行進,形成以南、東、北五環和西四環為環帶的供水環路系統,將江水輸送到各個水廠。為迎接南水進京,北京市南水北調配套工程新建、擴建的11座供水水廠覆蓋全市各地。江水進入水廠后,將經過嚴格的凈化處理,成為符合國家飲用水標準的自來水,輸送至全市供水管網。在供水管網內南水將與本地水源按1∶4搭配進入北京千家萬戶(在供水管網適應穩定后將逐漸達到1∶1的比例)。新華社記者邢廣利攝

遭遇污染時怎么辦?

近年來,丹江口庫區及上游各地為“確保一江清水送北京”,千方百計保護水源地環境。南水北調中線水源地陶岔取水口的水質達到II類水標準。對此,國務院南水北調辦環保司副司長范治暉說:“在我國,三類水就可以作為飲用水源,南水北調中線水質達到二類水標準,堪稱優良。”

有人擔心,中線全線長達1000多公里,僅僅跨渠的橋梁就高達1258座,輸送過程中發生突發污染狀況怎么辦?京津地區能保證接收到源頭的優良水嗎?

對這些疑問,國務院南水北調辦副主任于幼軍的回答是:“針對有毒有害危險化學品在跨越總干渠橋梁可能發生泄漏、爆炸、翻車等突發事故造成的污染風險隱患,我們制定了多層面的水質監測跟蹤方案,一旦發現污染事故立即啟動應急預案,及時采取應對措施。”

為此,中線干線共設置有64個節制閘、60個控制閘、95個分水閘、54個退水閘,一旦發生突發污染情況,可以分段關閉閘門,通過退水閘將渠道內的污水排出,避免“問題水”北上。目前,全線百余座閘站經過應急演練,均可實現遠程操控。

幾名工程技術人員在惠南莊泵站主廠房內檢查設備(10月25日攝)。 新華社記者殷剛攝

工程投資誰來買單?

作為世界最大規模的調水工程,南水北調的資金投入也十分可觀。記者從國務院南水北調辦獲悉,中線一期工程計劃投資2013億元,其中主體工程(含漢江中下游治理工程)總投資1943億元,丹江口庫區及上游水污染防治和水土保持工程投資70億元。

這么多的錢從哪里來?來自主管部門的數據顯示,1943億元的中線主體工程資金來自四個渠道:中央投資、銀行貸款、南水北調工程基金與重大水利工程建設基金。

對于沿線民眾來說,與自身關系比較緊密的是南水北調工程基金和重大水利基金兩項,前者與水價有關,后者與電價有關。

南水北調工程基金只在南水北調受水區省市籌集,主要來源于水價中的水資源費。中線4個受水區省市的南水北調工程基金籌資總額為180.2億元。

重大水利工程建設基金共1043億元,占中線工程總投資的“半壁江山”,這部分資金實際上來源于電費附加。根據財政部等部委公布的《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》,北京、天津、河北、河南等14個南水北調和三峽工程直接受益省份由電網企業代征重大水利基金,具體征收標準為每千瓦時7厘至10多厘不等,由中央財政安排用于南水北調工程建設、三峽工程后續工作等。

此外,中線工程還利用中央投資312.6億元、銀行貸款407.2億元。

“多龍管水”怎么協調?

在中線工程正式通水之后,如何管好“水龍頭”、保障工程后期水量成為現實問題。

丹江口水庫及上游目前開了3個“豁口”,除位于河南的南水北調中線調水口--陶岔渠首外,還有湖北的清泉溝以及陜西的“引漢濟渭”工程,3個取水工程分屬不同地方、不同單位。由于丹江口水庫控制流域面積9萬多平方公里,涉及3省43個縣,條塊分割、多頭管理可能將使水源區陷入搶水“亂戰”。

同時,靠近水源區的南水北調中線工程也被“分割”為丹江口大壩、丹江口大壩加高工程、陶岔渠首工程和中線干線工程四部分。而負責運營管理的業主單位各不相同,分別是漢江集團、南水北調中線水源公司、淮河水利委員會和中線建管局。

“按照這種模式,今后南水北調中線工程將由四個主體進行管理,如何分水?誰來放水?如果沒有統一管理,就可能陷入爭水亂戰,這必須要由國家統一調度。”湖北省丹江口市一位水利干部說。

原水利部南水北調規劃設計管理局局長、北京師范大學水科學研究院院長許新宜認為,國家應對漢江上游加強監管,可專門成立漢江流域管理局,把漢江流域特別是水源區的水量和水質統一管理起來,以確保南水北調中線工程源頭輸水安全及漢江流域生態健康。 |

ecac1b87-0584-4e51-8164-d6c970c10ddf.jpg)

b16dd201-f29a-41ca-b075-22742c272955.jpg)

3cee39e0-12d7-4dc1-ba9f-2f9ae23cecea.jpg)

9796265c-e0ba-4831-97c9-54358d2b9a18.jpg)